Aquaponics : हमारे देश की 60 फीसदी आबादी का हिस्सा किसी न किसी रूप से खेती से जुड़ा है. यही वजह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. अगर हम इस क्षेत्र में दूर तक नजर दौड़ाएं तो खेती में नवाचार की खासी कमी है. आज भी अनेक किसान पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं. खेती में हमें आज बहुतकुछ नए प्रयोग करने की जरूरत है. इन्हें इस्तेमाल कर के अच्छी पैदावार ली जा सकती है.

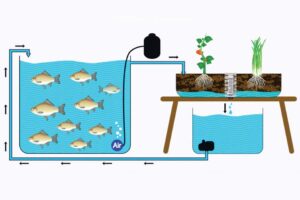

ऐसी ही एक आधुनिक तकनीक है एक्वापौनिक्स (Aquaponics). इस तकनीक में मछलियां और पौधे आपस में एकदूसरे की मदद करते हैं यानी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर मछलियों को सब्जियों के उत्पादन के एक्वाकल्चर और हाइड्रोपौनिक्स (पानी में पौधे उगाना) सिस्टम का एकसाथ इस्तेमाल किया जाता है. इस तकनीक को हम कम जगह में भी अपना सकते हैं. इस में मिट्टी या जमीन की जरूरत नहीं होती है.

एक्वापौनिक्स (Aquaponics) की शुरुआत शायद एशिया से हुई. यहां के किसानों ने देखा कि ज्यादा बरसात या बाढ़ आने के बाद खेतों में पानी भर जाता है जिस में मछलियां भी होती हैं. उन खेतों में उगाई गई धान की फसलों से अच्छी पैदावार मिलती है. मछलियों से निकलने वाली गंदगी धान या दूसरी फसल के लिए पोषक तत्त्वों का काम करती है.

अगर आसान तरीके से बताया जाए तो जिस पानी का इस्तेमाल इस तकनीक में किया जाता है उस पानी में मछली छोड़ दी जाती हैं, जो उस पानी में रह कर अपना मल वगैरह छोड़ती हैं, वही पानी पौधों के लिए जैविक उर्वरक का काम करता है. इस के उलट हाइड्रोपौनिक्स सिस्टम में हमें पानी में जैविक उर्वरक के रूप में कुछ रसायन डालने होते हैं.

इसी तकनीक को आज विकसित कर एक्वापौनिक्स (Aquaponics) सिस्टम का नाम दिया है. पारंपरिक खेती, एक्वाकल्चर या हाइड्रोपौनिक्स की तुलना में एक्वापौनिक्स (Aquaponics) तकनीक के कई फायदे हैं.

इस तकनीक में पौधे पानी से अमोनिया और नाइट्रोजन लेते हैं जिस से मछलियां शुद्ध और आक्सिजनयुक्त बेहतर माहौल में पलतीबढ़ती हैं.

माहिरों का मानना है कि जमीन में खेती करने की तुलना में एक्वापौनिक्स (Aquaponics) सिस्टम के तहत सलाद और सब्जियां, जिस में टमाटर, बैगन, शलगम वगैरह पैदा की जा सकती हैं. इस तरह के पौधों में पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है. साथ ही, इस सिस्टम के लिए ऊर्जा भी कम लगती है.

आने वाले समय में इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाएगा तो इस से मछलियों के साथसाथ रसायनमुक्त सब्जियां भी मिलेंगी.

आने वाले समय में इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाएगा तो इस से मछलियों के साथसाथ रसायनमुक्त सब्जियां भी मिलेंगी.

दुनियाभर में प्राकृतिक रूप से मछलियों का उत्पादन घटा है और अब माहिर भी मछली उत्पादन के लिए नए समाधान तलाश रहे हैं. फार्म में मछलीपालन करने वालों के लिए भी एक्वापौनिक्स (Aquaponics) सिस्टम बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

इस बारे में हमारी बात अनुभव दास से हुई. वे एक्वापौनिक्स (Aquaponics) के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी ‘रैड ओटर फार्म्स’ के संस्थापक हैं. उन का कहना है कि पैदावार के मामले में हम दुनियाभर में कुछ उत्पादों में ऊंचाई पर हो सकते हैं, लेकिन हमारी फसल पैदावार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम है. पिछले 5 सालों में हमारे कृषि उत्पादन की वृद्धि दर 0.2 फीसदी से 4.2 फीसदी के आसपास रही है.

टमाटर का उदाहरण लें. साल 2017 में भारत चीन के बाद दुनिया में सब से ज्यादा टमाटर पैदा करने वाला देश था. चीन ने तकरीबन 110,000 हेक्टेयर जमीन पर 56.8 मिलियन टन टमाटर का उत्पादन किया, वहीं भारत ने तकरीबन 10 फीसदी कम जमीन पर 18.7 मिलियन टन का उत्पादन किया. टमाटर की यह प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अतुलनीय है.

उन्होंने आगे बताया कि आज बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा खेती से जुड़े कामों के लिए मदद भी की जाती है. इस के बाद भी भारत का कृषि उत्पादन कमजोर है. तो क्या आने वाले कृषि उत्पादन बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करेगा क्या हमारे खेत की पैदावार और उस की क्वालिटी बेहतर होगी जो स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है? क्या खेती कभी मौडर्न होगी? वगैरह.

इस पर अनुभव दास ने कहा कि आने वाले कल को बेहतर बना सकें, इस के लिए हमें कृषि क्षेत्र की मौडर्न तकनीकों की तरफ जाना होगा. बदलाव बहुत जरूरी है. एक बेहतर राष्ट्र के लिए खेती के विकास पर ध्यान देना ही होगा. दिनोंदिन हमारी खेत की जोत घट रही है जबकि आबादी बढ़ रही है. हमारे 65 फीसदी खेत फसल विकास के लिए मानूसन पर निर्भर हैं. इसलिए अगर हम प्रकृति के भरोसे रहे तो हम प्रगति की राह नहीं चल सकते. सामाजिक नवाचारकों के रूप में हम एक बदलाव लाना चाहते थे. हमें कृषि के क्षेत्र में एक अलग और नई सोच पैदा करने की जरूरत है. मानसून के भरोसे रह कर खेती नहीं की जा सकती. इस के अलावा हमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल को भी कम करने की जरूरत है.

हमारा मानना है कि एक्वापौनिक्स (Aquaponics) हमें यह यह मौका देता है. इसे हमें अपनाना चाहिए. एक्वापौनिक्स चक्र पारंपरिक मिट्टी आधारित कृषि की तुलना में 90 फीसदी से ज्यादा बढ़ने वाली फसलों के लिए पानी की जरूरत को कम करता है.

एक्वापौनिक्स (Aquaponics) तकनीक खेती की जमीन पर निर्भर नहीं है. यह बिना मिट्टी के होने वाली इस तकनीक को दुर्गम इलाकों, यहां तक कि शहरी जगहों में ले जाया जा सकता है. इस से बड़ी मात्रा में पानी की बचत होती है और खेती की पैदावार रासायनिक मुक्त होती है. पारंपरिक खेती के मुकाबले पैदावार भी 10-12 गुना ज्यादा है और क्वालिटी बेहतर है. एक लाइन में अगर कहा जाए तो एक्वापौनिक्स जिम्मेदार और टिकाऊ कृषि प्रणाली है और आने वाले समय में यह खेती का भविष्य है.

इंटरनैशनल लैवल पर एक्वापौनिक्स (Aquaponics) ने खेती के विकल्प के रूप में अच्छा कदम बढ़ाया है. खासतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया में. भारत में एक्वापौनिक्स (Aquaponics) अभी शुरुआती दौर में है. लेकिन अगर हम मिल कर कदम बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में एक्वापौनिक्स (Aquaponics) एक प्रभावी तकनीक साबित होगी और अपनेआप में कृषि क्षेत्र में एक लीडर का काम करेगी.

किसानों को ऐसे मौके देने होंगे कि वे अपनी खेती के अलावा दूसरे कामों से आमदनी बढ़ाएं, जैसे पशुपालन, मधुमक्खीपालन, मछलीपालन वगैरह. सही माने में किसानों की सुनिश्चित आमदनी गैरकृषि काम से ही होती है, वरना तो खेतीबारी से होने वाली आमदनी का कोई भरोसा नहीं. कभी सूखा पड़ गया, तो कभी बाढ़ आ गई. कभी आग लग गई और अब कोरोना वायरस. कुलमिला कर खेतीबारी बहुत जोखिम भरा रोजगार का साधन हो चुका है, इसलिए गैरकृषि आय पर फोकस बढ़ाना होगा.

किसानों को ऐसे मौके देने होंगे कि वे अपनी खेती के अलावा दूसरे कामों से आमदनी बढ़ाएं, जैसे पशुपालन, मधुमक्खीपालन, मछलीपालन वगैरह. सही माने में किसानों की सुनिश्चित आमदनी गैरकृषि काम से ही होती है, वरना तो खेतीबारी से होने वाली आमदनी का कोई भरोसा नहीं. कभी सूखा पड़ गया, तो कभी बाढ़ आ गई. कभी आग लग गई और अब कोरोना वायरस. कुलमिला कर खेतीबारी बहुत जोखिम भरा रोजगार का साधन हो चुका है, इसलिए गैरकृषि आय पर फोकस बढ़ाना होगा. सरकार यदि चाहती है कि किसान के बच्चे भी खेतीबारी ही करें, तो उन्हें कृषि शिक्षा देने की जरूरत है खासकर आधुनिक तकनीक की जानकारी देनी पड़ेगी, तभी जा कर वे कृषि क्षेत्र में रहेंगे और आमदनी बढ़ाएंगे, लेकिन ओवरओल जो स्थिति है, उस से लगता है कि कृषि क्षेत्र में लोग रहेंगे नहीं, खासकर युवा पीढ़ी. इस की बड़ी वजह यह भी है कि खेत छोटे होते जा रहे हैं, जिस से आमदनी ज्यादा होती नहीं है. रिस्क भी बहुत हैं, लोग तैयार नहीं हो रहे हैं. अब तक हम कोई ऐसा मेकैनिज्म तैयार नहीं कर पाए, जिस से खेती को जोखिम मुक्त बनाया जा सके. बीमा योजनाएं भी यह काम नहीं कर पाई हैं. सपोर्ट सिस्टम नहीं है. पैदावार ज्यादा हो जाए, तो उसे फेंकना पड़ता है. सरकार को सिस्टम बनाना होगा कि वह खेती को रिस्क फ्री कर दे.

सरकार यदि चाहती है कि किसान के बच्चे भी खेतीबारी ही करें, तो उन्हें कृषि शिक्षा देने की जरूरत है खासकर आधुनिक तकनीक की जानकारी देनी पड़ेगी, तभी जा कर वे कृषि क्षेत्र में रहेंगे और आमदनी बढ़ाएंगे, लेकिन ओवरओल जो स्थिति है, उस से लगता है कि कृषि क्षेत्र में लोग रहेंगे नहीं, खासकर युवा पीढ़ी. इस की बड़ी वजह यह भी है कि खेत छोटे होते जा रहे हैं, जिस से आमदनी ज्यादा होती नहीं है. रिस्क भी बहुत हैं, लोग तैयार नहीं हो रहे हैं. अब तक हम कोई ऐसा मेकैनिज्म तैयार नहीं कर पाए, जिस से खेती को जोखिम मुक्त बनाया जा सके. बीमा योजनाएं भी यह काम नहीं कर पाई हैं. सपोर्ट सिस्टम नहीं है. पैदावार ज्यादा हो जाए, तो उसे फेंकना पड़ता है. सरकार को सिस्टम बनाना होगा कि वह खेती को रिस्क फ्री कर दे.