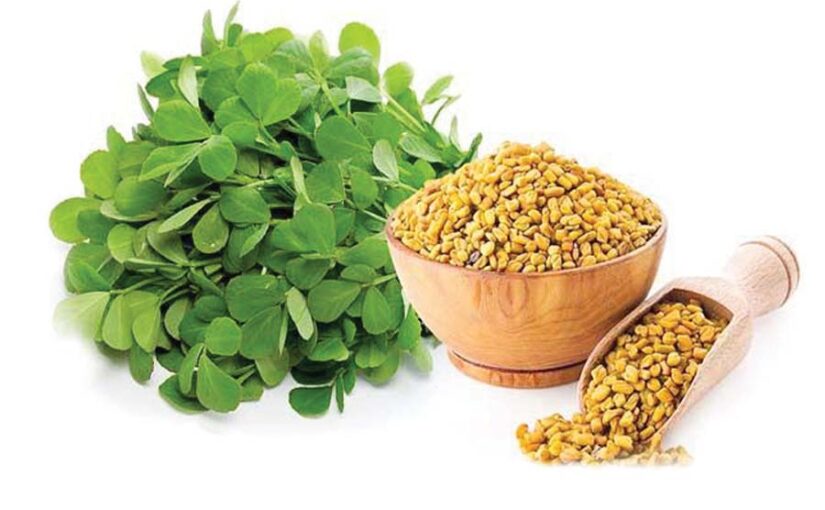

fenugreek : पालक के बाद मेथी दूसरी पत्तेदार या भाजी वाली फसल है, जिस की खेती पूरे देश में की जाती है. मेथी की गिनती मसालेदार फसलों में होती है और इस का इस्तेमाल दवाएं बनाने में भी होता है. मेथी गुणों से भरपूर होती है. इसलिए इस की मांग साल भर बनी रहती है. मेथी में प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है. इस में सूक्ष्म तत्त्व भी मौजूद होते हैं. यह विटामिन सी के अलावा विटामिन के का भी अच्छा जरीया है.

आयुर्वेद में मेथी का गुणगान जम कर किया जाता है. यह बात नाशक है और कफ हटाती है. गर्भवती औरतें इस का सेवन करें, तो गर्भाशय ठीक रहता है और दूध भी ठीकठाक बनता है.

मेथी सर्दियों की खास फसल है. अब तो इस के तरहतरह व्यंजन भी बनने लगे हैं. मेथी के लड्डू सेहत बनाने वाले होते हैं, जो अब मिठाई की दुकानों पर भी मिलने लगे हैं. कई बीमारियों और जाड़ों में मेथी खाने की सलाह दी जाती है.

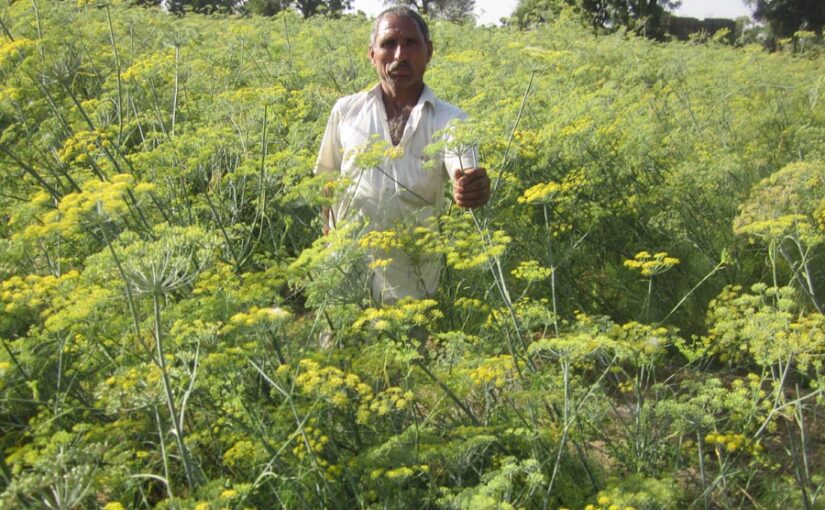

आइए जानें कि कैसे मेथी की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है.

मिट्टी और जलवायु

मेथी की खेती के लिए कम तापमान और औसत बारिश वाले इलाके सही होते हैं. यह पाले को दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा बरदाश्त कर लेती है, इसलिए पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सहित तमाम उत्तरी सूबों में इस की खेती कामयाबी से की जाती है. दक्षिण भारत में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बारिश वाले इलाकों में इस की खेती नहीं की जा सकती. दक्षिण भारत में यह खरीफ की, जबकि उत्तरी भारत में रबी की फसल है.

वैसे तो मेथी की खेती सभी तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन चिकनी मिट्टी इस की खेती के लिए ज्यादा मुफीद होती है जिस का पीएच मान 6-7 के बीच होता है. जहां पानी के निकास के बेहतर इंतजाम होते हैं, वहां इस की पैदावार ज्यादा मिलती है.

बोआई

सितंबर से ले कर मार्च तक के महीने मेथी की बोआई के लिए ठीक रहते हैं. पहाड़ी इलाकों में इसे जुलाई से ले कर अगस्त तक बोया जा सकता है.

मेथी की खेती में इन खास बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए:

* 1 हेक्टेयर के लिए औसत बीज दर 20 किलोग्राम होती है.

* अगर भाजी के लिए फसल उगाई जा रही है, तो इसे 8-10 दिनों के अंतर से बोना चाहिए, जिस से भाजी हर समय मिलती रहे. इस के लिए खेत को 8-10 हिस्सों या छोटीछोटी क्यारियों में बांट लेना चाहिए. क्यारियों की मेंड़ पर मूली लगा कर और पैसा कमाया जा सकता है.

* अगर केवल बीज के लिए फसल बोई जा रही है, तो बोआई नवंबर के आखिर तक कर लेनी चाहिए. इस के लिए बीज दर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ठीक रहती है.

* ज्यादा पैदावार लेने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए.

* मेथी की बोआई छिटकवां विधि से भी की जा सकती है.

खाद और उर्वरक

मेथी अपने आप में एक खाद वाली फसल है, इसलिए इस के लिए ज्यादा खाद व उर्वरक इस्तेमाल नहीं करने पड़ते. लेग्यूमिनेसी यानी दलहनी कुल की होने के कारण यह वायुमंडल से नाइट्रोजन इकट्ठा कर लेती है. लेकिन पत्तियां और बीज ज्यादा तादाद में हासिल करने के लिए खाद व उर्वरक निम्नलिखित तादाद में देने चाहिए.

* खेत तैयार करते 150 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें.

* 20 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश बोआई के वक्त प्रति हेक्टेयर की दर से डालें.

* मैगनीज और जिंक देने से मेथी की पैदावार बढ़ती है, लिहाजा कृषि वैज्ञानिकों से राय ले कर इन का इस्तेमाल भी करें.

* बोआई के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देने पर पैदावार ज्यादा मिलती है.

सिंचाई

मेथी की अच्छी बढ़वार के लिए 4 बार सिंचाई करना ठीक रहता है. अगर खेती भाजी के लिए की जा रही है, तो हर कटाई के बाद सिंचाई करनी चाहिए. लेकिन बीज के लिए फसल ली जा रही है, तो बोआई के 1 महीने बाद और फूल बनते समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए. फलियां भरते वक्त भी 1 सिंचाई करने से बीजों की तादाद बढ़ती है.

खरपतवारों की रोकथाम

ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है कि खरपतवारों को पनपने न दिया जाए. मेथी की फसल शुरुआत में धीमी गति से बढ़ती है, इसलिए इस समय में खेत से खतरपतवार निकाल देने चाहिए वरना वे मेथी के पौधों से ज्यादा बढ़ कर पैदावार घटा देते हैं. 1 महीने के बाद मेथी की फसल तेजी से बढ़ती है, इसलिए इस के बाद खरपतवार ज्यादा नहीं फैल पाते. अगर बोआई से पहले फ्लूक्लोरेलीन नाम की दवा 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दी जाए तो खरपतवार ज्यादा नहीं होते.

रोग और कीट

पत्ता रोग : यह बीमारी मेथी में आमतौर पर हर जगह पाई जाती है, जो सर्कोस्पोरा ट्रेवरसियान नाम की फफूंद की वजह से होती है. इस की मार से छोटेछोटे गोल भूरे रंग के धब्बे पत्ती पर बन जाते हैं. शुरुआत में ये हलके और अलगअलग दिखाई देते हैं, पर बड़े हो जाने पर बहुत से धब्बे मिल कर एक धब्बा बना लेते हैं.

इस बीमारी की रोकथाम के लिए लक्षण दिखते ही ब्लाइटाक्स 50 नाम की दवा का 0.3 फीसदी का घोल बना कर छिड़कना चाहिए. छिड़काव से पहले पत्तियों की कटाई कर के उन्हें 8-10 दिनों बाद इस्तेमाल करना ठीक रहता है.

पाउडरी सिड्यू : एरीसाइफी नाम की फफूंद से होने वाले इस रोग में पत्तियों के ऊपर चूर्ण जैसी परत जमी दिखाई देती है. अगर वक्त रहते इसे काबू न किया जाए, तो फसल की बढ़वार रुक जाती है और दाम भी अच्छे नहीं मिलते.

इस की रोकथाम के लिए घुलने वाली गंधक का 0.2 फीसदी घोल बना कर छिड़कना कारगर साबित होता है. इस के अलावा कैरोथेन नाम की दवा का 0.1 फीसदी वाला घोल छिड़कना चाहिए. रोग का असर कम न हो तो दवा को 15-20 दिनों बाद फिर छिड़कना चाहिए.

डाउनी मिल्ड्यू : यह रोग भी फफूंद से फैलता है, जिस के शुरुआती लक्षण पत्तियों की निचली परत पर दिखते हैं. इस से पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फलियां पीली हो कर झड़ने लगती हैं.

इस की रोकथाम के लिए रिडोमिल दवा का 0.2 फीसदी का घोल छिड़कना चाहिए. अगर पहली बार में पूरा असर न दिखे तो फिर 10-15 दिनों बाद छिड़काव करना चाहिए.

जड़ गलन : मेथी में होने वाली यह बीमारी भी आम है और बेहद नुकसानदेह है, जिस में पहले पत्तियों का सूखना शुरु होता है और फिर धीरेधीरे पूरा पौधा सूख जाता है. अगर पौधा बड़ा हो गया हो तो ये लक्षण भी देर से दिखते हैं. इस से बचने के लिए बीजों को ट्राइकोडर्मा नाम की दवा से उपचारित कर के बोना चाहिए, 1 किलोग्राम बीज के लिए दवा की 4 ग्राम मात्रा ठीक रहती है. अगर मेथी हर साल उगाई जानी है, तो खेत की गरमियों में जुताई करने से भी फायदा होता है.

एफिड या माहू : मेथी में लगने वाले कीड़ों में एफिड खास है, जो अधिकतर बीज के लिए बोई गई फसल पर लगता है. एफिड छोटेछोटे कीट होते हैं, जो पत्तियों, फलियों और पौधे के दूसरे हिस्सों को कुतर कर कमजोर बना देते हैं.

एफिड से बचने के लिए डाइमेथोएट नाम की दवा 25 ईसी को 4 लीटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए.

कटाई और पैदावार

पत्ती यानी भाजी वाली फसल की पहली कटाई बोआई के 3 हफ्ते बाद की जाती है. तब तक पौधों की ऊंचाई करीब 25-30 सेंटीमीटर तक हो जाती है. हमारे देश में मेथी की कटाई के अलगअलग तरीके चलन में है. कहींकहीं पूरा पौधा ही जड़ सहित उखाड़ कर गुच्छे बना कर बेचा जाता है, तो कहींकहीं डालियों को काट कर बेचा जाता है. कसूरी मेथी की कटाई देर से की जाती है.

अगर मेथी की कटाई ज्यादा की जाए तो जाहिर है कि उस का बीज कम मिलता है, इसलिए मेथी की कटाई तभी करनी चाहिए, जब बाजार में भाव अच्छा हो.

अगर 1 बार कटाई के बाद बीज लिया जाए, तो औसत पैदावार 6-8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है और 4-5 कटाइयां की जाएं तो यही पैदावार घट कर 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह जाती है.

भाजी या हरी पत्तियों की पैदावार 70-80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है. नवंबर और मार्चअप्रैल में भाजी महंगी बिकती है, इसलिए जल्द या देर से ली जाने वाली किस्में बोई जानी चाहिए.

मेथी की पत्तियों को सुखा कर गरमियों में बेचने से भी 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक दाम मिल जाते हैं. अगर वैज्ञानिक तरीके से मेथी की खेती की जाए, तो 1 हेक्टेयर से करीब 50000 रुपए कमाए जा सकते हैं.

मेथी की उन्नत किस्में

मेथी की आमतौर पर उगाई जाने वाली खास किस्में निम्नलिखित हैं :

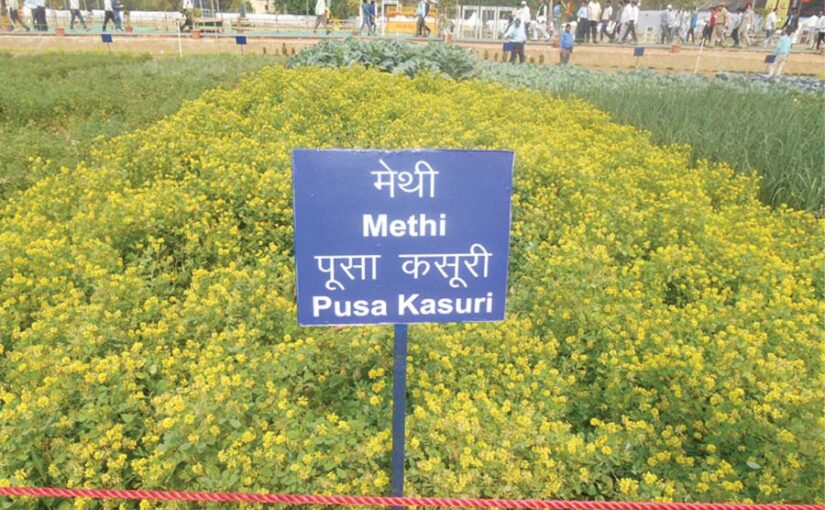

कसूरी मेथी : यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा विकसित की गई है. इस की पत्तियां छोटी और हंसिए के आकार की होती हैं. इस में 2-3 बार कटाई की जा सकती है. इस किस्म की यह खूबी है कि इस में फूल देर से आते हैं और पीले रंग के होते हैं, जिन में खास किस्म की महक भी होती है. बोआई से ले कर बीज बनने तक यह किस्म लगभग 5 महीने लेती है. इस की औसत पैदावार 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है.

लाम सिलेक्शन : दक्षिणी राज्यों में इस किस्म को बीज लेने के मकसद से उगाया जाता है. इस का पौधा औसत ऊंचाई वाला, लेकिन झाड़ीदार होता है. इस में शाखाएं ज्यादा निकलती हैं.

पूसा अर्ली बंचिंग : मेथी की इस जल्द पकने वाली किस्म को भी आईसीएआर द्वारा विकसित किया गया है. इस के फूल गुच्छों में आते हैं. इस में 2-3 बार कटाई की जा सकती है. इस की फलियां 6-8 सेंटीमीटर लंबी होती हैं. इस किस्म का बीज 4 महीने में तैयार हो जाता है.

यूएम 112 : यह मेथी की उन गिनीचुनी किस्मों में से एक है, जो सीधी बढ़ती है. इस के पौधे औसत से लंबे होते हैं. भाजी और बीज दोनों के लिहाज से यह किस्म उम्दा होती है.

कश्मीरी : मेथी की कश्मीरी किस्म की ज्यादातर खूबियां हालांकि पूसा अर्ली बंचिंग किस्म से मिलतीजुलती हैं, लेकिन यह 15 दिन देर से पकने वाली किस्म है, जो ठंड ज्यादा बरदाश्त कर लेती है. इस के फूल सफेद रंग के होते हैं और फलियों की लंबाई 6-8 सेंटीमीटर होती है. पहाड़ी इलाकों के लिए यह एक अच्छी किस्म है.

हिसार सुवर्णा : चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित की गई यह किस्म पत्तियों और दानों दोनों के लिए अच्छी होती है. इस की औसत उपज 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. सर्कोस्पोरा पर्र्ण धब्बा रोग इस में नहीं लगता है. हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के लिए यह एक बेहतर किस्म है.

इन किस्मों के अलावा मेथी की उन्नतशील किस्में आरएमटी 1, आरएमटी 143 और 365, हिसार माधवी, हिसार सोनाली और प्रभा भी अच्छी उपज देती हैं.