बड़वानी : कृषि विज्ञान केंद्र, बड़वानी द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं के एकवर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम (देसी) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डा. एसके बड़ोदिया के मार्गदर्शन में केंद्र के सभागार में आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता के रूप में अधिष्ठाता बीएम कृषि महाविद्यालय खंडवा के डा. डीएच रानाडे द्वारा भागीदारी की गई.

सर्वप्रथम अधिष्ठाता डा. डीएच रानाडे ने कहा कि छोटीछोटी सावधानियां एवं प्रबंधन कार्य कर के फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है जैसे अपने खेत की मिट्टी के अनुसार फसल का चयन, उपयुक्त प्रजाति का चुनाव, सिंचाई एवं उर्वरक का समुचित प्रबंधन कर 30-40 फीसदी तक उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है.

अगर फसल में ड्रिप सिचांई पद्धति से सिंचाई की जाए व उचित उर्वरक प्रबंधन किया जाए, तो फसल में अच्छा उत्पादन देखा गया है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल प्रबंधन की शुरुआत कृषि क्षेत्र से करनी चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में कृषि कार्यों में ही जल का उपयोग किया जाता है और सिंचाई में जल का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है, जनमानस में धारणा है कि अधिक पानी, अधिक उपज, जो कि गलत है, क्योंकि फसलों के उत्पादन में सिंचाई का योगदान 15-16 फीसदी होता है. फसल के लिए भरपूर पानी का मतलब मात्र मिट्टी में पर्याप्त नमी ही होती है, परंतु वर्तमान कृषि पद्धति में सिंचाई का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है. धरती के गर्भ से पानी की आखिरी बूंद भी खींचने की कवायद की जा रही है.

देश में हरित क्रांति के बाद से कृषि के जरीए जल संकट का मार्ग प्रशस्त हुआ है. बूंदबूंद सिंचाई यानी बौछार (फव्वारा तकनीकी) और खेतों के समतलीकरण से सिंचाई में जल का दुरुपयोग रोका जा सकता है. फसलों के जीवनरक्षक या पूरक सिंचाई दे कर उपज को दोगुना किया जा सकता है.

जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए पौधों को संतुलित पोषक तत्वों को प्रबंध करने की आवश्यकता है, जल की सतत आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि भूमिगत जल का पुनर्भरण किया जाए, खेतों के किनारे फलदार पेड़ लगाने चाहिए, छोटेबड़े सभी कृषि क्षेत्रों पर क्षेत्रफल के हिसाब से तालाब बनाने जरूरी हैं. रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती पद्धति अपना कर कृषि में जल का अपव्यय रोका जा सकता है. ऊंचे स्थानों, बांधों इत्यादि के पास गहरे गड्ढ़े खोदे जाने चाहिए, जिस से उन में वर्षा का जल एकत्रित हो जाए और बह कर जाने वाली मिट्टी को अन्यत्र जाने से रोका जा सके.

कृषि भूमि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए हरित खाद और उचित फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए. कार्बनिक अवशिष्टों को प्रयोग कर इस नमी को बचाया जा सकता है. वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए शहरी मकानों में आवश्यक रूप से वाटर टैंक लगाए जाने चाहिए. इस जल का उपयोग अन्य घरेलू जरूरतों में किया जाना चाहिए. जल का संरक्षण करना वर्तमान समय की जरूरत है.

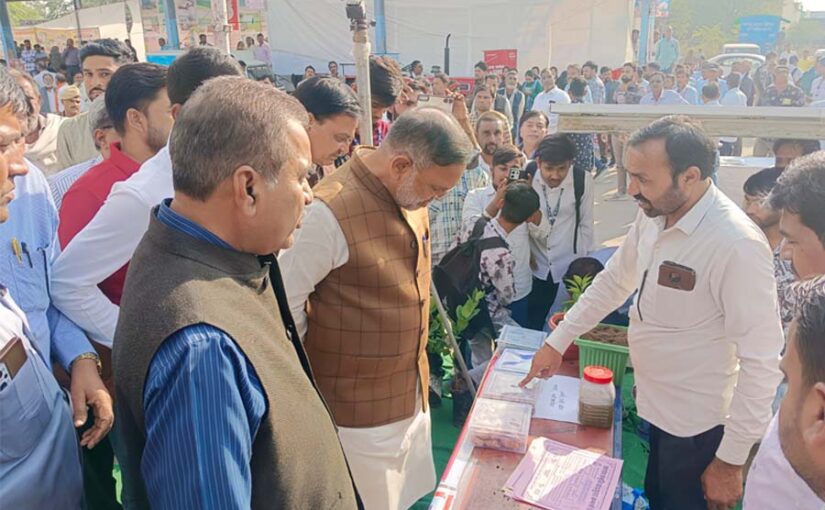

इस अवसर पर डा. रानाडे द्वारा केंद्र की प्रदर्शन इकाइयों बकरीपालन, मुरगीपालन, केंचुआ खाद इकाई, अजोला इकाई, डेयरी आदि का अवलोकन कर प्रशंसा व्यक्त की.