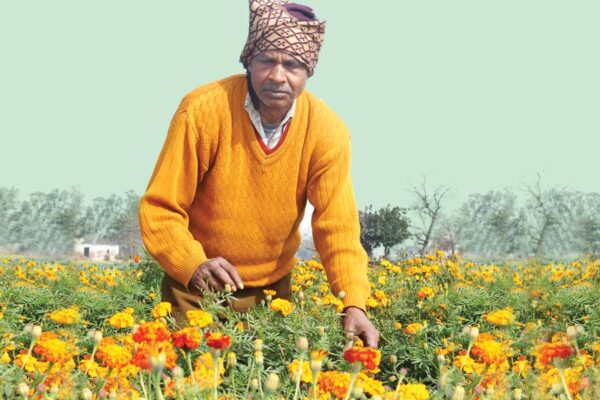

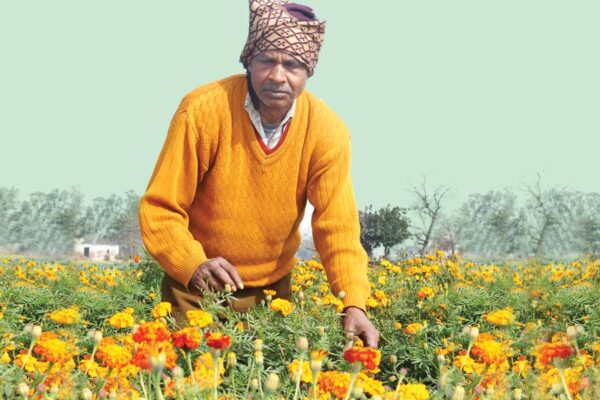

मशहूर फूल गेंदा (Marigold) की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको की मानी जाती है. गेंदे (Marigold) की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु और मृदा में सफलतापूर्वक की जा सकती है. गेंदे (Marigold) के पौधे में पुष्पन की अवधि अधिक होने के साथ ही साथ सुंदर पुष्प व इस के पुष्प का जीवनकाल अच्छा होने से पूरे विश्व में गेंदे (Marigold) के फूल की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है.

मुख्य तौर पर गेंदे की 3 प्रजातियों टैंजेटिस इरेक्टा (अफ्रीकन गेंदा), टैंजेटिस पेटुला (फ्रेंच गेंदा) और टैंजेटिस माइन्यूटा (जंगली गेंदा) का इस्तेमाल विभिन्न मकसदों के लिए किया जाता है. अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदे के फूलों का इस्तेमाल माला बनाने, पार्टी या शादी के पंडाल को सजाने, शादी में गाड़ी की सजावट और धार्मिक जगहों में पूजा के लिए किया जाता है. इस के अलावा इसे गमलों और क्यारियों में लगा कर घर, पार्क वगैरह जगहों को सजाया जाता है.

अफ्रीकन गेंदे की कुछ प्रजातियां, जिन की पुष्प डंडी लंबी होती है, उन के पुष्पों को डंडी के साथ काट कर घर के अंदर गुलदस्तों में लगा कर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारत में अफ्रीकन गेंदे का क्षेत्रफल इस के फूलों की पंखुडि़यों से प्रसंस्करण विधि द्वारा कैरोटिनोएड्स निकालने के कारण बढ़ा है और कैरोटिनाएड्स का अधिकांश इस्तेमाल पोल्ट्री फीड (मुरगी के दाने) में किया जा रहा है. इस प्रकार का पोल्ट्री फीड मुरगी को खिलाने से उस के अंडे के योक और मांस का रंग पीला हो जाता है. ऐसे अंडों और मांस की मांग बाजार में ज्यादा है. दक्षिण भारत से कैरोटिनोएड्स को लगातार बाहर के तमाम देशों में भेजा जा रहा है.

ज्ांगली गेंदे के पौधों से प्रसंस्करण विधि द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है. जंगली गेंदा दक्षिणपश्चिमी हिमालय में 1000 से 2500 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मूकश्मीर के विभिन्न भागों में जंगली तौर पर पाया जाता है और इस क्षेत्र के कुछ किसान कारोबारी फसल के तौर पर इस की खेती भी कर रहे हैं.

फ्रांस, केनिया और आस्ट्रेलिया मुख्यतौर पर जंगली गेंदे से तेल निकालने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. गेंदे का प्रयोग इस की पंखुडि़यों के रस को आंख की बीमारी और अल्सर के उपचार के लिए भी किया जाता है. गेंदे की खेती करने से खेत में निमेटोड का प्रकोप बहुत कम हो जाता है.

अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदे की खेती भारत के कई हिस्सों में की जाती है. निचले पहाड़ी इलाकों में गेंदे के फूलों का उत्पादन उस समय होता है, जब मैदानी इलाकों में (गरमी का मौसम) उत्पादन घट जाता है, लेकिन मांग बढ़ जाती है. साथ ही, गरमियों में मैदानी इलाकों में इस के पुष्प उत्पादन की लागत अधिक सिंचाई करने के कारण बढ़ जाती है.

जलवायु

अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदा दूसरे मौसमी फूलों जैसा नहीं है, जो साल में 1 बार ही पुष्प उत्पादन करेगा, बल्कि यह विभिन्न समय पर पौध रोपण करने पर हर साल पुष्पोत्पादन करता रहता है. खुली जगह जहां पर सूर्य की रोशनी सुबह से शाम तक रहती हो, ऐसी जगह पर गेंदे की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है. छायादार जगहों पर इस के पुष्प उत्पादन की दर बहुत कम हो जाती है और क्वालिटी भी घट जाती है. शीतोष्ण जलवायु को छोड़ कर अन्य जलवायु में इस की खेती पूरे साल की जा सकती है. शीतोष्ण जलवायु में इस का पुष्पोत्पादन केवल गरमी के मौसम में किया जाता है.

प्रवर्धन

गेंदे का प्रवर्धन बीज और वानस्पतिक भाग शाखा से कलम विधि द्वारा किया जाता है. वानस्पतिक विधि द्वारा प्रवर्धन करने से पौधे पैतृक जैसे ही उत्पादित होते हैं. व्यावसायिक स्तर पर गेंदे का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है.

गेंदे का बीज प्रति हेक्टेयर लगभग 800 ग्राम से 1000 ग्राम (1 किलोग्राम) की दर से लगता है. गेंदे का प्रवर्धन कलम विधि द्वारा करने के लिए 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी कलम पौधे के ऊपरी भाग से लेते हैं.

पौधे से कलम को अलग करने के बाद कलम के निचले हिस्से से 3 से 4 सेंटीमीटर तक सभी पत्तियों को ब्लेड से काट देते हैं और कलम के निचले भाग को तिरछा काटते हैं. इस के बाद कलम को बालू में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर लगा देते हैं. कलम को बालू में लगा देने के 20 से 25 दिनों के बाद कलम में जडें़ बन जाती हैं. इस तरह वानस्पतिक प्रवर्धन विधि से पौधा बन कर रोपण हेतु तैयार हो जाता है.

मिट्टी

गेंदे की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है. बलुई दोमट मिट्टी जिस का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो और जीवांश पदार्थ की प्रचुर मात्रा के साथसाथ पानी के निकलने का सही इंतजाम हो, अच्छी मानी गई है.

क्यारी की तैयारी

क्यारी बनाने से पहले मिट्टी की लगभग 30 सेंटीमीटर गहरी खुदाई कर के भुरभुरी और खरपतवाररहित कर लेते हैं. रासायनिक उर्वरक और गोबर की सड़ी खाद जरूरत के मुताबिक मिट्टी में डाल कर 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छी तरह मिला देते हैं. क्यारी की चौड़ाई और लंबाई सिंचाई के साधन व खेत के आकार पर निर्भर करती है.

खेत समतल होने पर क्यारी लंबी और चौड़ी बनानी चाहिए, लेकिन खेत ऊंचेनीचे होने पर क्यारी का आकार छोटा रखना लाभदायक होता है. अच्छी तरह तैयार भुरभुरी मिट्टी में 2 से 3 मीटर चौड़ी और सुविधानुसार लंबी क्यारी बनानी चाहिए. 2 क्यारियों के बीच में 1 से डेढ़ फुट चौड़ी मेंड़ बनानी चाहिए.

नर्सरी की क्यारी की तैयारी और बीज की बोआई : गेंदे की पौध तैयार करने के लिए सामान्य तौर पर 1 मीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन की सतह से ऊंची क्यारी बनाते हैं. 2 क्यारियों के बीज में 30 से 40 सेंटीमीटर का फासला छोड़ देते हैं, जिस से नर्सरी में सुगमतापूर्वक निराई हो सके और क्यारी से पौधों को रोपण हेतु निकाला जा सके.

नर्सरी की क्यारी की मिट्टी अच्छी तरह भुरभुरी कर के उस में सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 12 किलोग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से मिला देते हैं. अगर बलुई दोमट मिट्टी न हो, तो क्यारी में आवश्यकतानुसार बालू की मात्रा भी मिला देते हैं.

बीज की बोआई से पहले 2 ग्राम कैप्टान प्रति लीटर पानी में घोल कर सभी क्यारियों में छिड़क देना चाहिए, इस से नर्सरी में कवक का प्रकोप कम हो जाता है. बीज के अंकुरण के बाद पौधों की मृत्यु दर कम हो जाती है. क्यारी में बीज की बोआई 2 लाइनों के बीच में 6 से 8 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए. पंक्तियों में बीज पासपास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि पासपास बीज की बोआई करने से पौध कमजोर हो जाती है.

क्यारियों में गरमी के मौसम में सुबहशाम और सर्दी और बरसात के मौसम में सुबह पानी प्रतिदिन फुहारा विधि से देना चाहिए.

गरमी के मौसम का पुष्पोत्पादन करने के लिए फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते और बारिश के मौसम में पुष्पोत्पादन के लिए जून के पहले हफ्ते में बीज की बोआई करनी चाहिए. सर्दी में पुष्पोत्पादन के लिए सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में बीज की बोआई करनी चाहिए.

पौध रोपण

नर्सरी में बीज की बोआई के 1 महीने बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है. अफ्रीकन गेंदा 41×40 सेंटीमीटर और फ्रेंच 30×30 सेंटीमीटर पौध से पौध और लाइन से लाइन के फासले पर 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर लगाना चाहिए.

पौध रोपण गरमी के मौसम में सांयकाल और सर्दी और बरसात में पूरे दिन किया जा सकता है. पौध रोपण के समय यदि पौध लंबा हो गया हो तो लगाने से पहले उस के ऊपरी हिस्से को काट देना चाहिए.

खाद और उर्वरक

गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए. इस के अलावा प्रति हेक्टेयर 200 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और पोटाश देने से पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है. फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा के लिए सिंगल सुपरफास्फेट और म्यूरेट औफ पोटाश को क्यारी की तैयारी के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए. नाइट्रोजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांट कर 1 भाग क्यारी की तैयारी के समय और 2 भाग पौध रोपते समय 30 और 60 दिनों पर यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक द्वारा देना चाहिए.

सिंचाई व जलनिकासी

गेंदे की खेती में पौधों की बढ़वार और पुष्पोत्पादन में सिंचाई का खास महत्त्व है. सिंचाई के पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है. पौध रोपने के बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है. मिट्टी में अच्छी नमी होने से जड़ों की अच्छी बढ़वार होती है और पौधों को मिट्टी में मौजूद पोषक तत्त्व सही मात्रा में मिलते रहते हैं.

शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए. गरमी में 5 से 6 दिनों और सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए. क्यारियों में पानी जमा नहीं होना चाहिए. बरसात में पानी की निकासी के लिए नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए.

निराई कर निकालें खरपतवार :खरपतवार जब छोटे रहें, उसी समय खेत से बाहर निकाल देने चाहिए. पौधों की छोटी अवस्था में समय पर मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए. ऐसा करने से मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और जड़ों की अच्छी बढ़वार होती है. मिट्टी की गुड़ाई बहुत गहरी नहीं करनी चाहिए.

यों करें शीर्षनोचन

ऐसा पौधों के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है. शीर्षनोचन 2 बार करने से पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है. अगर पौध रोपने में देरी हो रही हो, तो केवल पहला शीर्षनोचन करना चाहिए.

पहला शीर्षनोचन : पौध रोपण के समय यदि पौधों का शीर्षनोचन न किया गया हो, तो पौध लगाने के 12 से 15 दिनों बाद उन हर पौधों का शीर्षनोचन हाथ से करना चाहिए, जिन की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई हो.

शीर्षनोचन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि शीर्षनोचन के बाद पौध पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें. ऐसा करने से एक पौध पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं. शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है.

दूसरा शीर्षनोचन : पहला शीर्षनोचन जैसा ही दूसरा शीर्षनोचन करते हैं. इस में मुख्य शाखाएं जब 15 से 20 सेंटीमटर लंबी हो जाती हैं, उस समय हर शाखा पर 4 से 5 पूरी विकसित पत्तियां छोड़ कर शीर्षनोचन कर देते हैं.

पुष्पों की तोड़ाई और उपज : गरमी के मौसम की फसल मई के मध्य से शुरू हो कर बरसात के समय तक चलती है. लेकिन यह देखा गया है कि जून में सर्वाधिक पुष्प उत्पादन होता है.

बरसात के मौसम की फसल में फूलों का उत्पादन सितंबर मध्य से शुरू हो कर लगातार दिसंबर तक और सर्दी में फसल जनवरी मध्य से शुरू हो कर मार्च तक लगातार पुष्पोत्पादन होता रहता है. पहाड़ी इलाकों में गरमी और बरसात की फसल सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है. पुष्पों को पौध से तब अलग करते हैं, जब पुष्प पूरी तरह से खिल जाएं.

फूलों को तोड़ते समय यह ध्यान रखा जाता है कि फूल के नीचे लगभग 0.5 सेंटीमीटर तक लंबा हरा डंठल फूल से जुड़ा रहे. फूलों की तोड़ाई सुबह के समय करनी चाहिए और फूल किसी ठंडी जगह पर रखने चाहिए. अगर फूलों के ऊपर अतिरिक्त नमी या पानी की बूंदें हों, तो उन्हें छायादार जगह पर फैला देना चाहिए.

नमी कम हो जाने के बाद फूलों को बांस की टोकरी में बाजार भेज दिया जाता है. फूलों को अतिरिक्त नमी के साथ पैक करने पर उन की पंखुडि़यां काली पड़ने लगती हैं. इसी कारण ऐसे फूलों की कीमत बाजार में बहुत कम मिलती है. यदि सही तरीके से फसल पर ध्यान दिया गया हो, तो अफ्रीकन गेंदे से 200 से 250 क्विंटल और फ्रेंच गेंदे से 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फूलों की उपज मिल जाती है.

मुख्य कीट और रोकथाम

रेड स्पाइडर माइड : माइड गेंदे की पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिस से पत्तियां हरे रंग से भूरे रंग में बदलने लगती हैं और पौधों की बढ़वार बिलकुल रुक जाती है. इस का प्रकोप होने पर पुष्पोत्पादन भी नहीं हो पाता है. जो कलियां बनती भी हैं, वे खिल भी नहीं पाती हैं. इस की रोकथाम के लिए हिल्फोल 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर में घोल कर छिड़काव करना चाहिए.

एफिड्स : एफिड्स रस चूसने वाला कीट है. इस का प्रकोप पत्तियों, टहनियों और पुष्प कलियों पर होता है. यह पौधे की बढ़वार को कम कर देता है. इस की रोकथाम के लिए मैलाथियान या इंडोसल्फान का छिड़काव 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर करना चाहिए.

लीफमाइनर : लीफमाइनर नर और मादा दोनों पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं. गेंदे में इस का प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है. इस की रोकथाम के लिए 1.5 से 2 मिलीलीटर इंडोसल्फान प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए.

कैटरपिलर : यह कीट हरे और भूरेकाले रंग का होता है. यह पत्तियों, टहनियों और कलियों को नुकसान पहुंचाता है. इस की रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर इंडोसल्फान या मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए.

खास बीमारियां और रोकथाम

डैमपिंग आफ : यह बीमारी राइजोकटोनिया सोलेनाई कवक का प्रकोप होने पर नर्सरी में होती है. इस बीमारी का हमला होने पर नर्सरी में ही पौधे खत्म हो जाते हैं.

अधिकतर यह बीमारी नर्सरी में पौधों को बहुत ज्यादा पानी देने के कारण होती है. इस की रोकथाम के लिए क्यारी में बीज की बोआई करने से पहले कापर कवकनाशी कैप्टान के घोल (0.2 फीसदी सांद्रता) का छिड़काव करना चाहिए या मिट्टी को फार्मल्डीहाइड नामक कैमिकल के घोल (2 फीसदी सांद्रता) से संक्रमित कर देना चाहिए. इस बीमारी का प्रकोप होने के बाद निदान करना बहुत ही कठिन है.

फ्लावर बड राट : यह बीमारी अधिक आर्द्रता वाले इलाकों में देखी गई है. इस बीमारी में कलियों पर ब्राउन धब्बे पड़ जाते हैं. इस तरह की कलियां पूरी तरह से खिल नहीं पाती हैं. इस की रोकथाम के लिए डाइथेन एम 45 के 0.2 फीसदी सांद्रता के घोल का छिड़काव करें.

कालर राट, फूट राट और रूट राट : ये बीमारियां राइजोकाटोनिया सोलेनाई, फाइटोप्थेरा स्पेशीज, पीथियम स्पेशीज वगैरह कवकों के कारण होती हैं. कालर राट पौधे की किसी अवस्था में देखा जा सकता है. फूट राट एवं रूट राट अधिक आर्द्रता वाले इलाकों में और क्यारी में अधिक पानी होने के कारण भी पाई पाती है. इस की रोकथाम के लिए नर्सरी की मिट्टी को बीज की बोआई से पहले फार्मल्डीहाइड के घोल से साफ करें, रोगरहित बीज का प्रयोग करें, रोगग्रसित पौधों को उखाड़ दें, बहुत घनी नर्सरी या पौध रोपण न करें और बोआई से पहले कैप्टान से बीज को उपचारित करें.

लीफ स्पाट : यह बीमारी अल्टरनेरिया टैजेटिका कवक के प्रकोप होने पर गेंदे के पौधे पर देखी गई है. इस बीमारी से प्रभावित पौधों की पत्तियों के ऊपर भूरा गोल धब्बा दिखने लगता है. इस बीमारी की रोकथाम के लिए बाविस्टीन 1 से 1.5 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी में घोल कर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए.

पाउडरी मिल्ड्यू : गेंदा के फूल में पाउडरी मिल्ड्यू ओडियम स्पेशीज और लेविल्लुला टैरिका कवकों के प्रकोप होने के कारण होता है. इस बीमारी में पौधों की पत्तियों के ऊपर सफेद पाउडर दिखने लगता है. इस बीमारी की रोकथाम के लिए कैराथेन 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए.

विषाणु रोग : विषाणु पौधों की क्वालिटी को धीरेधीरे कम कर देते हैं. गेंदे में कुकुंबर मोजेक वायरस का हमला देखा गया है. इस विषाणु रोग से बचाव के लिए रोगग्रसित पौधों को समयसमय पर उखाड़ कर जमीन के अंदर दबा दें या जला दें.