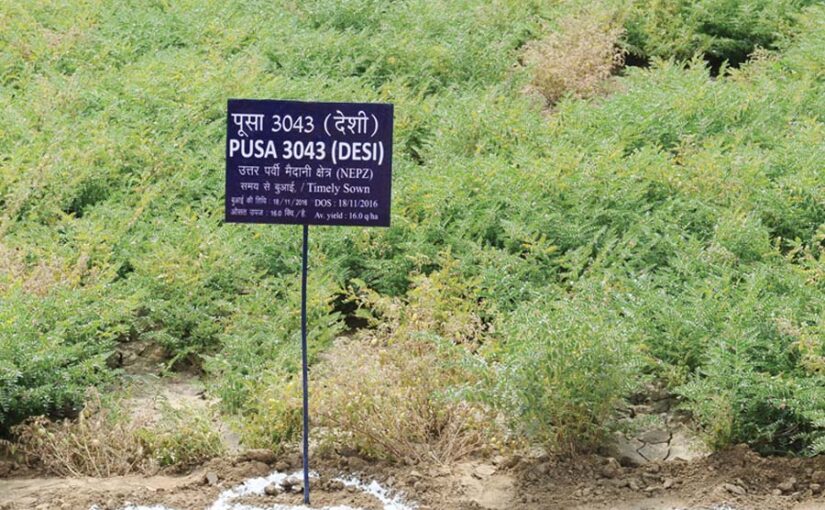

हर साल धान और गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद लाखों टन पराली (फसल अवशेष) भारत में जला दी जाती है. इस से होने वाला धुआं वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट का एक बड़ा कारण बनता है. पराली जलाने से न केवल हमारी वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी घटती है.

पिछले कई सालों से गेहूं की फसल आते ही पराली का मुद्दा गरमाने लगता है और सियासी दल भी इस गरम तवे पर अपनीअपनी रोटी सेंकने में लग जाते हैं. पराली को ले कर सरकार और किसान आमनेसामने होते हैं. सरकार कुछ किसानों को पराली जलाने को ले कर उन के खिलाफ जुर्माना लगाती है, उन्हें दंडित करती है, जिस से ये किसान आने वाले 2 सालों तक अपनी फसल को मंडियों में नहीं बेच पाते. पैनल्टी अलग से देनी होती है.

सरकार के ऐसे दमनकारी कदमों से यह समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जाएगी. आज जरूरत है किसानों के साथ मिलबैठ कर इस समस्या की असली वजहों की जांचपड़ताल कर उन का समाधान ढूंढ़ने की.

सब से पहले नजरिया बदलें

सब से पहली बात यह है कि पराली को एक समस्या के बजाय समाधान के रूप में देखा जाए. नजरिया बदलते ही आप यह जान कर हैरान हो जाएंगे कि पराली के इतने सारे सकारात्मक उपयोग हैं, जो कि किसानों के लिए भी लाभकारी हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं. पराली के सकारात्मक उपयोग प्रदूषण की समस्या से निकाल कर संभावनाओं के नए दरवाजे खोलते हैं.

पराली जलाने के नकारात्मक प्रभाव

पराली जलाने से बड़े पैमाने पर कार्बनडाईऔक्साइड, नाइट्रस औक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं. दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में पराली जलाने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जिस से सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ता है. साथ ही, इस से मिट्टी की उपजाऊ परत भी नष्ट हो जाती है और खेती की गुणवत्ता पर असर पड़ता है.

‘भूमिर्माता पुत्रोऽहं पृथिव्या:’ (ऋग्वेद) अर्थात “पृथ्वी हमारी माता है और हम उस के पुत्र हैं,” हमें धरती की रक्षा करनी चाहिए और उस के संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए. पराली के सदुपयोग के कई तरीकों से हम इस दायित्व को निभा सकते हैं.

1. पराली के सकारात्मक उपयोग के सुझाव :

जैविक खाद (कंपोस्ट) के रूप में पराली का उपयोग

पराली को जैविक खाद (कंपोस्ट) में बदल कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है. कंपोस्टिंग प्रक्रिया में पराली के पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, जिस से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है. कंपोस्टिंग से न केवल खेतों की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि रासायनिक खादों की जरूरत भी कम होती है, जिस से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

2. बायोगैस उत्पादन में पराली का उपयोग :

पराली से बायोगैस का उत्पादन कर के स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है. बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया में पराली को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिस से ऊर्जा की मांग पूरी की जा सकती है. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत में पराली का सही ढंग से उपयोग कर के 50 फीसदी तक ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकती हैं.

3. मशरूम उत्पादन में पराली का उपयोग :

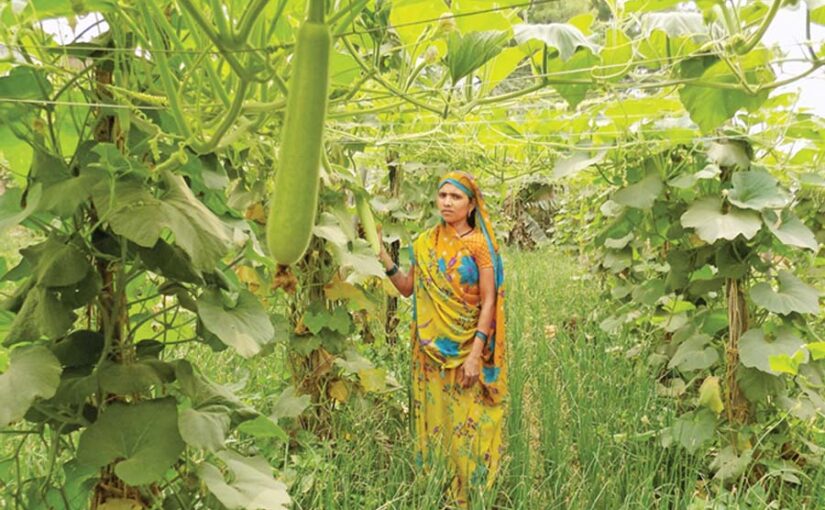

पराली का उपयोग मशरूम की खेती के लिए भी किया जा सकता है. इस में पाए जाने वाले पोषक तत्व मशरूम की वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं. यह विधि न केवल किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनती है, बल्कि पराली के उपयोग का एक व्यावसायिक तरीका भी प्रदान करती है.

4. पशु आहार के रूप में पराली :

पराली को पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे खाद्य पदार्थों में मिला कर पशुओं के आहार के रूप में उपयोग किया जाता है. यह खासकर उन क्षेत्रों में फायदेमंद होता है, जहां पशुओं के लिए प्राकृतिक चारे की कमी होती है.

5. पराली से पेपर और पैकेजिंग सामग्री का निर्माण :

पराली से कागज और पैकेजिंग सामग्री बनाई जा सकती है. इस में मौजूद सैल्यूलोज का उपयोग कागज, कार्डबोर्ड और अन्य पैकेजिंग उत्पादों के बनाने में किया जाता है. इस से प्लास्टिक पर निर्भरता कम होती है और पर्यावरण के नजरिए से बेहतर विकल्प मिलता है.

6. बायोचार उत्पादन में पराली का उपयोग :

बायोचार एक चारकोल जैसा पदार्थ होता है, जिसे पराली से बनाया जाता है और इसे मिट्टी में मिलाने से उस की उर्वरता बढ़ती है. बायोचार मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और उस में स्थायी रूप से कार्बन को संरक्षित करता है, जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक है.

7. फाइबर और निर्माण सामग्री का उत्पादन :

पराली से फाइबर तैयार किया जा सकता है, जिस का उपयोग ईकोफ्रैंडली निर्माण सामग्री जैसे ईंट और ब्लौक्स के निर्माण में किया जाता है. यह तरीका पराली के अपशिष्ट को एक टिकाऊ उत्पाद में बदलने का बेहतर तरीका है.

8. बायोइथेनाल उत्पादन :

पराली से बायोइथेनाल का उत्पादन किया जा सकता है, जो एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है. बायोइथेनाल के उपयोग से न केवल पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी, बल्कि यह पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखेगा. इस से किसानों के लिए नई आर्थिक संभावनाएं खुलती हैं.

9. जैव ऊर्जा उत्पादन :

बायोमास ऊर्जा उत्पादन में पराली का उपयोग कर के बिजली पैदा की जा सकती है. भारत में कई बायोमास पावर प्लांट्स में पराली का इस्तेमाल हो रहा है. इस से न केवल ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से भी बचा जा सकता है.

10. पराली से गत्ता (कार्डबोर्ड) का उत्पादन :

पराली से कार्डबोर्ड और गत्ता जैसे औद्योगिक उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं. इस का उपयोग पैकेजिंग उद्योग में किया जाता है, जो प्लास्टिक की जगह एक ईकोफ्रैंडली विकल्प प्रदान करता है.

11. मृदा संरक्षण के लिए मल्चिंग में पराली का उपयोग :

मल्चिंग की विधि में पराली का उपयोग कर के फसल की जड़ों को ढंका जाता है, जिस से मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवारों की वृद्धि कम होती है. यह विधि विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी है, जिस से खेती की लागत घटती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है.

अब जरा आंकड़ों की भी सुन लें :

भारत में हर साल लगभग 500 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न होता है, जिस में से लगभग 100 मिलियन टन पराली जलाई जाती है. यदि इस का सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो उत्पादन में 20-30 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है और 50 फीसदी तक ऊर्जा की मांग भी पूरी की जा सकती है. यह सचमुच में गेम चेंजर है.

पर्यावरणविदों ने भी पराली के सकारात्मक उपयोगों पर जोर दिया है. प्रसिद्ध पर्यावरणविद अल गोर का मानना है, “फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन पर्यावरण को सुधारने और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।”

वहीँ डा. वंदना शिवा का कहना है, “कृषि में फसल अवशेषों का उचित उपयोग हमारे जलवायु और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है.”

हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी पर्यावरण और धरती की रक्षा पर जोर दिया गया है.

‘समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमंडले, विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे।’

इस श्लोक में धरती माता से क्षमा मांगने की बात कही गई है, जब हम उसे पैरों से छू कर अपवित्र अथवा प्रदूषित करते हैं. इस का सीधा सा मतलब यही है कि हमें अपनी धरती का सदुपयोग करते हुए उस की रक्षा करनी चाहिए.

आखिर में किसानों को समझना होगा कि पराली जलाना समस्या का समाधान नहीं है. पराली के निराकरण का सही तरीका अपनाना होगा और इसे आज नहीं तो कल आप को बंद करना ही होगा. पराली जलाने की समस्या का समाधान उस के सकारात्मक उपयोगों में छिपा है.

यदि हम पराली को सही ढंग से प्रबंधित करें और उस के विभिन्न उपयोगों को अपनाएं, तो यह प्रदूषण की समस्या को दूर कर सकता है और खेती को अधिक लाभदायक बना सकता है. पराली न केवल ऊर्जा, खाद और फाइबर के रूप में उपयोगी हो सकती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए मददगार साबित हो सकती है.

पराली के सही उपयोग से हम एक स्थायी और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.