“भविष्य उन राष्ट्रों का होगा, जिन के पास अनाज होगा, न कि बंदूकें,“ यह बात कई साल पहले प्रो. एमएस स्वामीनाथन ने कही थी, जब न कोरोना का संकट आया था और न रूसयूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ था, लेकिन उन की कही बात आज कहीं अधिक सच लग रही है.

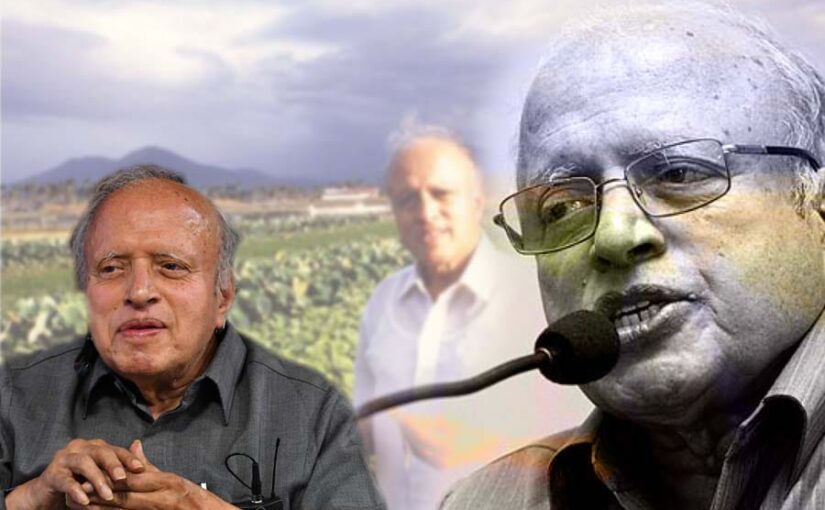

28 सितंबर 2023 को प्रो. स्वामीनाथन ने आखिरी सांस ली.

प्रो. स्वामीनाथन 2 साल और जिंदा रहते तो उन का सफर एक सदी का हो जाता. फिर भी अपनी 98 साल की उम्र में उन्होंने अपने सतत कामकाज से ऐसी लंबी लकीर खींची है कि किसी कृषि वैज्ञानिक के लिए वहां तक पहुंच पाना एक पहेली जैसी ही रहेगा. वे भारतीय कृषि क्षेत्र के महानायक थे. उन के कामकाज की छाप आज भी भारतीय कृषि क्षेत्र में हर तरफ नजर आती है.

कोरोना काल में भारत किसी दूसरे देश से अन्न मांगने की जगह दाता की भूमिका में रहा, तो इस स्थिति में स्वामीनाथन जैसे नायकों की मेहनत छिपी थी.

देश में कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने में उन के महान योगदान ने उन को जीवनकाल में ही किंवदंती बना दिया था. आखिरी सांस तक वे युवा प्रतिभाओं को आगे लाने और कृषि कल्याण के प्रति समर्पित रहे.

तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त, 1925 को एक स्वाधीनता सेनानी परिवार में उन का जन्म हुआ. पिता डा. एमके संबाशिवम विख्यात सर्जन, महात्मा गांधी के अनुयायी और स्वदेशी आंदोलन के नायक थे.

खुद के विदेशी कपड़ों को जला कर पिता ने विदेशी आयात पर निर्भरता से मुक्ति और ग्रामोद्योग के विकास का नारा दिया. अछूतों के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा रहे. फाइलेरिया उन्मूलन में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई. इन बातों का बालक स्वामीनाथन के दिल पर गहरा असर पड़ा.

जीवन कृषि क्षेत्र को समर्पित

1943 के बंगाल के भयावह अकाल में हुए 20 लाख मौतों ने स्वामीनाथन के जीवन की राह बदल दी. अपना पूरा जीवन कृषि क्षेत्र को समर्पित करने का फैसला प्रो. स्वामीनाथन ने कर लिया. गांधीजी की शिक्षाओं से प्रभावित हो कर वे कृषि शिक्षा की ओर बढ़े.

गृह राज्य में शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1947 में दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में उन्होंने आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में स्नातकोत्तर में दाखिला ले लिया. इसी दौरान भारती पुलिस सेवा में उन का चयन हो गया, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए काम करने का फैसला किया.

नीदरलैंड में उन्होंने शोध किया और साल 1952 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय से डाक्टर औफ फिलौसफी (पीएचडी) की डिगरी हासिल कर विदेशों में ही रहे. अमेरिका में उन्हें काफी अच्छी नौकरी मिली, पर साल 1954 में भारत लौट कर आखिरी सांस तक देश की सेवा का फैसला कर लिया. उन्होंने तय कर लिया कि विदेशों में हासिल ज्ञान और कौशल का उपयोग वे अपने देश के लिए ही करेंगे.

हरित क्रांति के नायक, गेहूं उत्पादन चौगुना बढ़ाया

भारत में खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने वाली हरित क्रांति के प्रमुख नायक प्रो. एमएस स्वामीनाथन, डा. एमवी राव, डा. एनजीपी राव, प्रो. आरबी सिंह जैसे कई बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, पर केंद्रीय भूमिका प्रो. एमएस स्वामीनाथन की रही, जिन्होंने उस गेहूं क्रांति को जमीन पर उतारने का काम किया, जिस की बदौलत भारत में गेहूं उत्पादन चौगुना बढ़ाया. आजादी मिली तो हमारे 10 फीसदी कृषि क्षेत्र को भी सिंचाई का साधन नहीं था.

गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी. इस से उस दौर की चुनौती समझी जा सकती है.

बेशक हरित क्रांति की शुरुआत 1950 के दशक में मैक्सिको में हुई, जो 1960 और 1970 के दशक में एशिया पहुंची, पर इसे 20वीं सदी की महानतम उपलब्धि के रूप में आंका गया. हमारे किसानों ने साल 1970 की अकाल की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया.

भारत की खाद्य आत्मनिभरता में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और सरकारी इच्छाशीलता सब का योगदान रहा. यह क्रांति उच्च उपज वाले बीज, खाद और उन्नत सिंचाई की सुविधाओं की देन थी.

स्वामीनाथन ने उस दौरान महान वैज्ञानिक डा. नौर्मन बोरलौग को भारत आमंत्रित किया और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में उन के साथ काम किया.

उन्होंने नीति निर्माताओं को इस बात के लिए तैयार किया कि 18,000 टन मैक्सिकन गेहूं बीज का 1966 में भारत में आयात हो. 1967 में कल्याण सोना, सोनालिका और कुछ अन्य गेहूं जैसे मैक्सिकन गेहूं के कुछ सलेक्शन से तैयार हुए, जिस की औसत पैदावार 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी.

इसी तरह चावल उत्पादन में आयातित बीज आईआर-8 फिलीपींस से और ताईचुंग नेटिल-1 ताईवान से मंगाए गए, लेकिन बीज काफी नहीं थे. इस के बाद हमारे कृषि वैज्ञानिकों और किसानों ने हरित क्रांति को जमीन पर उतारने के लिए बहुत मेहनत किया.

अनेक कृषि संस्थाओं की स्थापना में अहम भूमिका

हरित क्रांति के साथ डा. स्वामीनाथन ने देश में राष्ट्रीय पादप, पशु और मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन संस्थान जैसी संस्थाओं की स्थापना की. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सेवा बनाने में उन का योगदान रहा.

डाक्टरेट की 80 मानद उपाधियां और ढेरों सम्मान

इन कामों के लिए उन को दुनियाभर में ख्याति मिली. साल 1971 में ही उन को मेगसेसे पुरस्कार मिला था. 1967 से 1989 के बीच उन को पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण मिला. उन को दुनियाभर के विश्वविद्यालयों से डाक्टरेट की 80 मानद उपाधियां मिली.

वे जिस भूमिका में रहे, खेतीबारी हमेशा केंद्र में रही. साल 2007 से 2013 के दौरान वे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहे, तो उन के भाषण कृषि संबंधी विषयों पर हमेशा समाधान वाले होते थे.

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति सब से पहले किया आगाह

वे पहले नायक थे, जिन्होंने कृषि क्षेत्र के समक्ष जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति सब से पहले आगाह किया था. कुपोषण और ग्रामीण गरीबी को दूर करने की उन की चिंता हमेशा बनी रही.

साल 2004 में भारत सरकार ने उन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग गठित किया, जिस की 5 रिपोर्टें उन की श्रम साधना और ज्ञान को दर्शाती हैं. उन की एक अहम सिफारिश किसानों को फसलों का वाजिब दाम अभी भी आधीअधूरी ही स्वीकारी गई है. कई अन्य सिफारिशों को भी जमीन पर उतरने का इंतजार है.

अरसे से वे अपने गृह राज्य में ही रह रहे थे और लगातार काम जारी रखे थे.

संसद और संसद के बाहर बीते 2 दशकों में मैं प्रो. स्वामीनाथन से अनेकों बार मिला. साल 2016 में हरित क्रांति के 50 साल पर दिल्ली में एक आयोजन में उन्होंने उस दौर की चुनौतियों के साथ मौजूदा किसानों की समस्याओं पर बेबाकी से बात रखी.

मैं ने बाद में उन से पूछा कि अभी नीति नियंताओं को क्या करना चाहिए, तो वो बोले, 2050 की तैयारी, क्योंकि कम जमीन में हमें दोगुना उत्पादन ले जाना होगा. हमारे पास पानी भी कम होगा और जलवायु परिवर्तन की जटिल चुनौती होगी. नौजवानों को भी खेती में वापस लाना होगा.

भारत में कृषि क्षेत्र में तो उन का योगदान था ही, डा. स्वामीनाथन की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा थी. वजह, कृषि के क्षेत्र में उऩ्होंने जो नवाचार किए, उन का लाभ किसानों को मिला.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के तौर पर उन्होंने केवल संगठन का विस्तार ही नहीं किया, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेत से प्रयोगशाला तक लाए. उन के विचारों के केंद्र में हमेशा छोटे किसान रहे.

बासमती चावल को बढ़ावा

बासमती चावल को बढ़ावा देना उन की ही नीतियों का हिस्सा था, जिस कारण आज देश बासमती चावल निर्यात में अग्रणी है और सालाना 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात से आमदनी हो रही है.

यह गौर करने की बात है कि कोरोना वैश्विक महामारी में जहां दुनिया के बहुत से देशों को अन्न मोरचे पर जूझना पड़ा, वहीं भारत विशाल अन्न भंडार के नाते संकट से मुक्त रहा. गरीब से गरीब आदमी भी भरपेट भोजन पाता रहा.

हरित क्रांति के बाद पैदा हुई 2 पीढ़ियों को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन के पुरखों को अन्न के लिए कैसे जूझना पड़ता था. अनाज के लिए लंबी कतारें लगती थीं. भयावह अकाल में लाखों लोग मरते थे. अनाज के लिए कई देशों के दरवाजे हम खटखटाते थे. पर, आज हम याचक की जगह दाता हैं. आज चीन के बाद भारत सब से बड़ा फल और सब्जी उत्पादक और चीन व अमेरिका के बाद सब से बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है.

चालू साल में कुल 32.45 करोड़ टन अन्न उत्पादन का रिकौर्ड बनेगा, जो हमारी जरूरतों से काफी अधिक है. लेकिन 1950-51 में हमारी अन्न उपज 5.30 करोड़ टन थी और साल 1951 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जनता से सप्ताह में एक दिन भोजन त्यागने की अपील करनी पड़ी थी. पहली से ले कर चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में केंद्र में खेतीबारी रही.

पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सब से बड़ी चुनौती खाद्य मामले में रही. लेकिन जब स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि वैज्ञानिक के तौर पर अपनी अहम भूमिका आरंभ की, तब की चुनौतियां कुछ अलग थीं.

उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, तो पत्रकारों ने उन से पूछा कि आप की राय में सब से कठिन समस्या क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि खाने का अनाज और महंगाई.

बाद में 1 जुलाई, 1965 को आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, “हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ानी है. साथ ही, खाने की चीजों की बरबादी भी रोकनी है. बाहर से हमें अन्न मंगाना पड़ता है तो ये देखना हमारा काम है कि एक दाना भी बरबाद न होने दें.“

लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया था, ‘जय जवान, जय किसान.’ 1962-63 में अनाज उत्पादन 7 करोड़, 85 लाख टन था, पर विदेशों से 46 लाख टन अनाज मंगाना पड़ा. 1963-64 में 60 लाख टन अनाज मंगाना पड़ा.

1965-66 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के निधन से देश दुखी था, सूखे ने भी झटका दे दिया. अनाज के दाम आसमान छूने लगे और सरकार को करीब 100 लाख टन अनाज मंगाना पड़ा.

लेकिन 1967-68 में जब हमारा अनाज उत्पादन 28 फीसदी बढोतरी के साथ 9.56 करोड़ टन के रिकौर्ड पर पहुंच गया, तो एक नया सुखद संकेत मिला.

यह सफलता गेहूं क्रांति की बदौलत थी. उसी साल सरकार ने ट्यूबवेलों की स्थापना पर खास जोर दिया और 2.48 लाख नए ट्यूबवेल देश में लगे.

संसद के समक्ष अपने अभिभाषण में 17 फरवरी 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन ने पहली बार संतोष जताया कि वैज्ञानिक खेती में तेजी से प्रगति हो रही है और खेतीबारी में काफी पूंजी लगाई जा रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि 1968-69 में 85 लाख हेक्टेयर जमीन पर अधिक उपज वाली फसलें बोई जाएंगी और आगे उस का विस्तार होगा. रासायनिक खादों के लिए कई नए कारखाने खोलने के साथ 30 लाख टन अनाज का बफर स्टाक बनेगा.

हरित क्रांति की यह सफलता थी कि 1970-71 में 10.80 करोड़ अन्न उत्पादन का रिकौर्ड बनने के बाद सरकार ने विदेशों से अन्न मंगाना बंद कर दिया. उस से पहले 1 जनवरी, 1965 को भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कर दी थी. 1966 से 1970 के बीच 4 सालों में भारत का गेहूं उत्पादन 110 लाख टन से 210 लाख टन पर पहुंच गया.

यह वो उपलब्धि थी, जो 4000 सालों में नहीं हासिल हो पाई थी. इस असाधारण घटना को यूसेड (USAID) के विलियम गौड ने 1968 में हरित क्रांति नाम दिया था.

इन घटनाओं के केंद्र में एमएस स्वामीनाथन थे. दरअसल, साल 1967 में ही इंदिरा गांधी ने खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए सारे प्रयासों को तेज करते हुए कहा था कि समय आ गया है, जब हमें अनाज में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए. विदेशों पर निर्भर रहने से अनेक कठिनाइयां पैदा होती हैं.

इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के 2 दशक में कृषि उत्पादन में ऐसी छलांग लगेगी, यह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. हमारे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने 1970 की अकाल की भविष्यवाणी को अपनी सूझबूझ से झूठा साबित कर दिया.

बेशक, भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता आजादी के बाद की सब से सफलतम गाथा है, जिस में किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और सरकार की सकारात्मक नीतियों को योगदान रहा. इसी के चलते इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 8 करोड़ टन से बढ़ कर 15 करोड़ टन से अधिक पर पहुंच गया

आज हमारी तकरीबन 140 करोड़ जनशक्ति और 51.2 करोड़ से अधिक पशुधन का बोझ खेती ने बखूबी संभाल रखा है, पर किसानों को वाजिब दाम का मसला अभी भी कायम है. प्रो. स्वामीनाथन मानते थे कि समय के साथ किसानों की दशा भी संभालनी होगी, उन को उन के उत्पादों को वाजिब दाम देना होगा, ताकि बदलती दुनिया में वे भी समय के साथ कदमताल कर सकें.

जहां कुछ जगहों पर ऐसे हालात हैं, वहीं कुछ जागरूक किसान विकल्प तलाशने में लगे हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि खेती में आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा रास्ता है, जो उन्हें ऐसी समस्याओं से बाहर ला कर भरपेट भोजन मुहैया करा सकता है.

जहां कुछ जगहों पर ऐसे हालात हैं, वहीं कुछ जागरूक किसान विकल्प तलाशने में लगे हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि खेती में आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा रास्ता है, जो उन्हें ऐसी समस्याओं से बाहर ला कर भरपेट भोजन मुहैया करा सकता है.