हमेशा से देश में फसल के अवशेषों का सही निबटारा करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. इन का अधिकतर भाग या तो दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाता है या फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है, जैसे कि गेहूं, गन्ने, आलू व मूली वगैरह की पत्तियां पशुओं को खिलाने में इस्तेमाल की जाती हैं या फिर फेंक दी जाती हैं. कपास, सनई व अरहर आदि के तने, गन्ने की सूखी पत्तियां और धान का पुआल आदि जलाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर गेहूं व धान की कटाई मशीनों द्वारा की जाती है. पिछले कुछ सालों से एक समस्या देखी जा रही है. जहां हार्वेस्टर द्वारा फसलों की कटाई की जाती है, उन क्षेत्रों में फसल के तनों के अधिकतर भाग खेत में खड़े रह जाते हैं. वहां के किसान खेत में फसल के अवशेषों को जला देते हैं. आमतौर पर रबी सीजन में गेहूं की कटाई के बाद फसल के अवशेषों को जला कर नष्ट कर दिया जाता है.

इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा बहुत से जिलों में गेहूं की नरई जलाने पर रोक लगा दी गई है. किसानों को शासन, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग व संबंधित संस्थाओं द्वारा यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसान अपने खेतों के अवशेषों को जीवांश पदार्थ बढ़ाने में इस्तेमाल करें.

इसी तरह गांवों में पशुओं के गोबर का अधिकतर भाग खाद बनाने के लिए इस्तेमाल न कर के उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसी गोबर को यदि गोबर गैस प्लांट में इस्तेमाल किया जाए, तो इस से बहुमूल्य व पोषक तत्त्वों से भरपूर गोबर की स्लरी हासिल होगी, जिसे खेत की उर्वराशक्ति बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही गोबर गैस को घर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है, मगर फिर भी नतीजे संतोषजनक नहीं हैं. जमीन में जीवांश पदार्थ की मात्रा लगातार कम होने से उत्पादकता या तो घट रही है या स्थिर हो गई है. लिहाजा समय रहते इस पर ध्यान दे कर जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर ही कृषि की उत्पादकता बढ़ा पाना मुमकिन हो सकता है. यह देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही जरूरी है. ज्यादातर भारतीय किसान फसल अवशेषों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.

फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले नुकसान

* जब खेत में आग लगाई जाती है, तो खेत की मिट्टी उसी तरह जलती है जैसे ईंट भट्ठे की ईंट जलती है. खेत का तापमान बढ़ने से उस में पाए जाने वाले लाभकारी जीव जैसे जैविक फर्टिलाइजर राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ब्लू ग्रीन एलगी और पीएसबी जीवाणु जल कर नष्ट हो जाते हैं. इस के अलावा लाभदायक जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा, जैविक कीटनाशी विबैरिया बैसियाना, वैसिलस थिरूनजनेसिस और किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुए आग की लपटों से जल कर नष्ट हो जाते हैं.

* फसल अवशेष जलने से पैदा होने वाले कार्बन से वायु प्रदूषित होती है, जिस का इनसानों व पशुपक्षियों पर बुरा असर पड़ता है.

* कार्बन डाईआक्साइड ज्यादा निकलने से ओजोन परत भी प्रभावित होती है और धरती का तापमान बढ़ जाता है.

ऊपर दी गई तालिका को देख कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फसल अवशेषों से कितनी ज्यादा मात्रा में हम मिट्टी के जरूरी पोषक तत्त्वों की पूर्ति कर सकते हैं. विदेशों में जहां अधिकतर मशीनों से खेती की जाती है, वहां पर फसल के अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काट कर मिट्टी में मिला दिया जाता है. वैसे मौजूदा दौर में भारत में भी इस काम के लिए रोटावेटर जैसी मशीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जिस से खेत को तैयार करते समय एक बार में ही फसल अवशेषों को बारीक टुकड़ों में काट कर मिट्टी में मिलाना काफी आसान हो गया है. जिन क्षेत्रों में नमी की कमी हो, वहां पर फसल अवशेषों की कंपोस्ट खाद तैयार कर के खेत में डालनी फायदेमंद होती है.

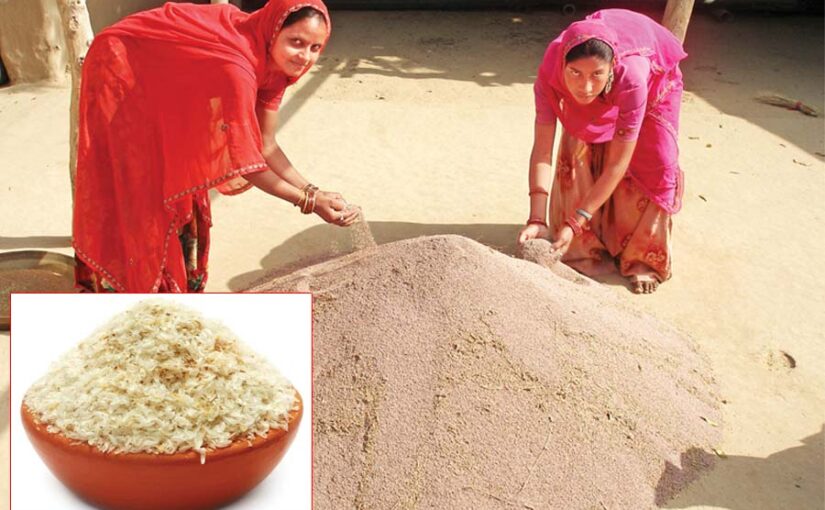

फसल अवशेषों का सही इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि अवशेषों को खेत में जलाने की बजाय उन से कंपोस्ट तैयार कर के खेत में इस्तेमाल करें. उन क्षेत्रों में जहां चारे की कमी नहीं होती, वहां मक्के की कड़वी व धान के पुआल को खेत में ढेर बना कर खुला छोड़ने के बजाय गड्ढों में कंपोस्ट बना कर इस्तेमाल करना चाहिए.

आलू व मूंगफली जैसी फसलों की खुदाई करने के बाद बचे अवशेषों को खेत में जोत कर मिला देना चाहिए. मूंग व उड़द की फसल में फलियां तोड़ कर अवशेषों को खेत में मिला देना चाहिए.

खेतों के अंदर इस्तेमाल

फसल की कटाई के बाद खेत में बचे घासफूंस, पत्तियां व ठूंठों आदि को सड़ाने के लिए 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क कर कल्टीवेटर या रोटावेटर से काट कर मिट्टी में मिला देना चाहिए. इस प्रकार अवशेष खेत में विघटित होना शुरू कर देंगे और तकरीबन 1 महीने में सड़ कर आगे बोई जाने वाली फसल को पोषक तत्त्व देंगे.

अगर फसल अवशेष खेत में ही पड़े रहे तो नई फसल के पौधे शुरुआत में ही पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि अवशेषों को सड़ाने के लिए जीवाणु जमीन की नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं. लिहाजा अवशेषों का सही निबटारा करना बेहद जरूरी है, तभी हम अपनी जमीन में जीवांश पदार्थ की मात्रा में इजाफा कर के जमीन को खेती लायक रख सकते हैं और ज्यादा उपज हासिल कर सकते हैं.