हाल के सालों में किसानों ने अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कर धरती का खूब दोहन किया है. जमीन से अत्यधिक उत्पादन लेने की होड़ के चलते खेतों की उत्पादन कूवत लगातार घट रही है, क्योंकि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के चलते मिट्टी में कार्बांश की मात्र बेहद कम हो गई है, वहीं सेहत के नजरिए से भी रासायनिक उर्वरकों से पैदा किए जाने वाले अनाज और फलसब्जियां नुकसानदेह साबित हो रहे हैं.

कई देशों में कीटनाशकों से होने वाले नुकसान को देखते हुए उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि फसलों में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के चलते कैंसर और कई तरह की जानलेवा बीमारियां भी सामने आई हैं. ऐसे में जरूरत है कि जमीन की उत्पादकता को बचाए रखने और सेहत को ध्यान में रख कर खेतों में जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए.

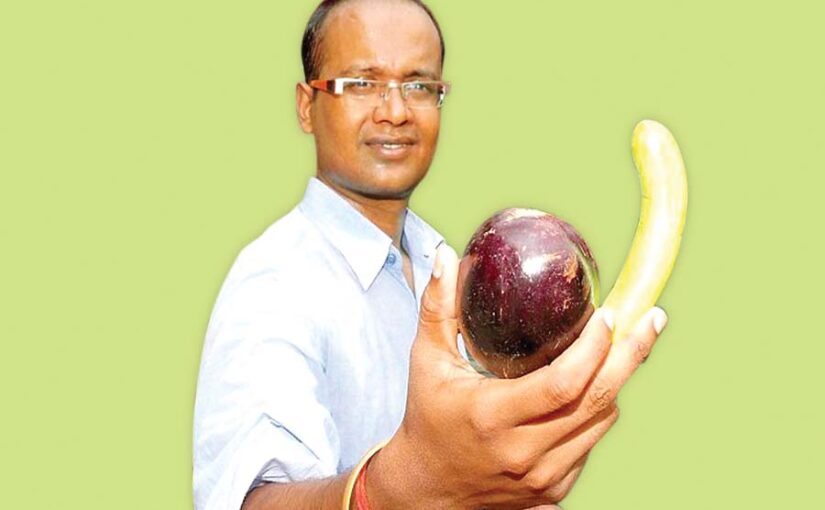

इसी चीज को ध्यान में रख कर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले 65 साल के किसान राममूर्ति मिश्र ने 30 साल पहले हाईकोर्ट की वकालत का पेशा छोड़ कर अपने पुरखों की जमीन पर जैविक खेती का फैसला किया. वे बस्ती जनपद के एकमात्र किसान हैं, जो फसल में अलगअलग सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को ध्यान में रख कर खाद और उर्वरक बनाते हैं.

बस्ती शहर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौरा गांव के रहने वाले राममूर्ति मिश्र ने एलएलबी तक की पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने नौकरी न कर खेती में ही किस्मत आजमाने की ठानी.

इस के लिए सब से पहले उन्होंने मार्केट को सम?ा तो पाया कि हर व्यक्ति रासायनिक उत्पादों से पैदा किए अनाज और सब्जियां नहीं खाना चाहता है, लेकिन जैविक उत्पादों की अनुपलब्धता लोगों की मजबूरी बन चुकी है.

ऐसे में उन्होंने जैविक खेती से जुड़ी कई जगहों पर जा कर जानकरी प्राप्त की, कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल हुए. ऐसे किसानों के यहां भी गए, जो जैविक खेती के जरीए लाभ प्राप्त कर रहे थे.

जब राममूर्ति मिश्र को लग गया कि जैविक खेती को अगर पूरी तैयारी के साथ किया जाए, तो घाटे की संभावना कम होगी.

उन्होंने 30 साल पहले जैविक खेती की शुरुआत कर दी थी. उन्होंने जैविक खेती एक बार शुरू की, तो इस से मिले लाभ ने इन का हौसला दोगुना कर दिया.

घर पर ही तैयार करते हैं खाद और उर्वरक

किसान राममूर्ति मिश्र जगहजगह जा कर सीखे गए जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों को घर पर ही तैयार करते हैं. वे अलगअलग तरीकों से जैविक खाद तैयार करते हैं.

उन के द्वारा जो जैव उर्वरक तैयार किए गए हैं, उस से उन्हें तमाम तरह के सूक्ष्म पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं, जिस में राख से फास्फोरस, सेंधा नमक से जिंक, मैग्नीज व लोहा गंधक से सल्फर, नीला थोथा से कौपर, सुहागा से बोरोन, सीप और अंडा से कैल्शियम, त्रिफला से लोहा एवं मैग्नीशियम, त्रिकूट से सल्फर और धान की भूसी से सिलिकौन मिलता है.

पहले से तैयार किए गए इन सभी जैव उर्वरकों को वे अलगअलग बोरियों में एकसाथ 20 किलोग्राम की बराबर मात्रा में मिला कर रखते हैं. इस 20 किलोग्राम की मात्रा को प्रति एकड़ की दर से खेत में प्रयोग किया जाता है. इस का प्रयोग जुताई व बोआई से पहले किया जाता है. साथ ही, खड़ी फसल में घोल बना कर स्प्रे करते हैं. इस के लिए 200 लिटर पानी में पहले से एकसाथ मिला कर रखे गए सभी तरह के 4 किलोग्राम जैव उर्वरक को प्रति एकड़ की दर से छिड़का जाता है.

इन जैव उर्वरकों को बनाने के लिए सभी के लिए अलगअलग एक फुट की चौड़ाई, लंबाई और गहराई में गड्ढे खोद लेते हैं. एकदूसरे से गड्ढे की दूरी 6 इंच रखी जाती है. जैव उर्वरक बनाने के लिए पहले से ही सेंधा नमक, नीला थोथा, चूना, सुहागा, नारियल का छिलका, गंधक, रौक फास्फेट और पत्थर के चूर्ण की खरीदारी कर लेनी उपयुक्त होती है. गड्ढों में इन्हें भरने के पहले इन सब को अच्छी तरह से पीस कर चूर्ण बना लेते हैं, फिर इन सभी चीजों को गाय के गोबर में मिला कर अलगअलग गड्ढों में भर लेते हैं.

गड्ढे में भरने के पूर्व ही इन सभी सामग्रियों को अच्छे से तैयार किया जाता है. इस के लिए सुहागा को गरम कर पूरी तरह फुला लेते हैं, फिर उसे पीस कर गड्ढे में गोबर के साथ भरा जाता है. गंधक को भी पीस कर गोबर में मिलाते हैं. त्रिफला को भी पीस कर 20 किलोग्राम गोबर में मिला कर गड्ढे में भरते हैं.

नारियल के छिलके को जला कर उपयोग में लाया जाता है और उसे पीस कर अलग गड्ढे में डालते हैं. यह ‘चारकोल पाउडर’ कहलाता है. धान के 4 किलोग्राम भूसी को लोहे की कड़ाही में गरम कर पूरा काला कर लेते हैं. औक्सीजन की अनुपस्थिति में गरम करने पर इस से सिलिकौन प्राप्त होता है. इसे ‘सिलिकौन भस्म’ भी कहते हैं. अंडे के चूर्ण से कैल्शियम प्राप्त होता है. इसे ‘कैल्शियम भस्म’ कहते हैं. पत्थर के चूर्ण का भी उपयोग उसी गड्ढे में किया जाता है.

इन सभी को गड्ढों में भरने के बाद उस के ऊपर गाय के गोबर के उपले रख देते हैं और फिर उस के ऊपर मिट्टी से लीप देते हैं. ध्यान रखते हैं कि जो गड्ढे बनाए जा रहे हैं, छाया में हों.

इन गड्ढों में दबाए गए उर्वरक 45 दिनों के बाद ऊपर लोहे की छड़ से छेद कर देते हैं. जब इन को दबाए 90 दिन का समय बीत जाता है, तो गड्ढों से इस तैयार उर्वरक को बाहर निकाल लेते हैं, जिन्हें हम अपनी फसल के उपयोग में ला सकते हैं.

पराली नियंत्रण के लिए वेस्ट डीकंपोजर का उपयोग

जहां देशभर के किसान पराली को ले कर हलकान दिखते हैं, वहीं किसान राममूर्ति मिश्र वेस्ट डी कंपोजर के जरीए पराली को नियंत्रित करते हैं. यह मात्र 20 रुपए की एक सीसी आती है, जिस में गुड़बेसन को एकसाथ मिला कर 500 लिटर पानी का घोल बनाते हैं.

20 दिनों के बाद इस तैयार घोल को अगर पराली या फसल के अवशेष पर छिड़का जाए, तो वह अवशेष पूरी तरह समाप्त हो जाता है. उन के द्वारा तैयार इस वेस्ट डीकंपोजर घोल को आसपास के किसान भी इन के जरीए अपने खेतों में प्रयोग करते हैं.

खेतों में लहलहा रही है फसल

पिछले 3 सालों में राममूर्ति मिश्र ने जैविक खेती के जरीए कई तरह की व्यावसायिक खेती करने में सफलता पाई है. वे मौसम के अनुसार तमाम तरह की सब्जियों की खेती करते हैं. उन के खेतों में उस समय भी फसल लहलहा रही होती है, जब बाजार में कई तरह की सब्जियों की आवक बहुत कम होती है.

वे कई तरह की सब्जियों की खेती करते हैं, जिस में लौकी, नेनुआ, पालक, सरपुतिया, सोया, टमाटर, करेला, मटर, गाजर, मूली, सहित दर्जनों तरह की फसलें शामिल हैं.

इस के अलावा वे अनाज वाली फसलों में भी खुद के द्वारा तैयार किए गए जैविक उत्पादों का ही प्रयोग करते हैं. इस के जरीए वे कालानमक, अलसी, गेहूं जैसी तमाम फसलें भी उगा रहे हैं.

खेतों से सीधे होती है मार्केटिंग

किसान राममूर्ति मिश्र द्वारा उगाई गई जैविक फसलों की मार्केटिंग की अगर बात की जाए, तो आढ़ती इन के खेतों से ही मंडी मूल्य से ज्यादा रेट पर खरीद कर ले जाते हैं, जिस के चलते उन्हें मार्केटिंग के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है.

‘हजार और्गैनिक फार्म’ के नाम से पौपुलर

किसान राममूर्ति मिश्र द्वारा शुरू की गई जैविक खेती को उन्होंने ‘हजार और्गैनिक फार्म’ का ब्रांड नाम दे रखा है. ‘हजार’ शब्द में उन के पुरखों का नाम छिपा है. इस मसले पर उन का कहना है कि जिन पुरखों की जमीन ने मुझे रोजगार दिया है, उन को सम्मान देने का इस से बढि़या तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता है.

किसान राममूर्ति मिश्र द्वारा की जा रही जैविक खेती से मिली सफलता के मुद्दे पर कृषि विशेषज्ञ डा. प्रेम शंकर का कहना है कि जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, साथ ही साथ सिंचाई के अंतराल में भी वृद्धि होती है.

उन का यह भी कहना है कि जैविक उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है.

जैविक खेती से मिट्टी को होने वाले लाभ के सवाल पर किसान राममूर्ति मिश्र का कहना है कि अगर मिट्टी की दृष्टि से देखें, तो जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है और भूमि की जलधारण की क्षमता बढती है. भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है.

जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है अर्थात जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता एवं किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में पूरी तरह सहायक है.

जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, साथ ही किसानों को अधिक आय प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं. नतीजतन, सामान्य उत्पादन की अपेक्षा किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

जैसा कि बताया जा चुका है कि देश में गोदामों की काफी कमी है. कमोबेश वही स्थिति कोल्ड स्टोरेज की भी है. तकरीबन 40 फीसदी सब्जियां कोल्ड स्टोरेज के अभाव में खुले में ही सड़ जाती हैं.

जैसा कि बताया जा चुका है कि देश में गोदामों की काफी कमी है. कमोबेश वही स्थिति कोल्ड स्टोरेज की भी है. तकरीबन 40 फीसदी सब्जियां कोल्ड स्टोरेज के अभाव में खुले में ही सड़ जाती हैं.