उदयपुर : महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) ने एक बड़ा कीर्तिमान रचते हुए औषधीय फसलों की 3 किस्मों प्रताप अश्वगंधा-1, प्रताप इसबगोल-1 और प्रताप असालिया (आलिया)-1 को राजस्थान राज्य के लिए अधिसूचित कर हैट्रिक बनाने में कामयाबी हासिल की है.

आज देश में किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान परियोजना का यह पहला अवसर है, जब एकसाथ 3 किस्मों को अधिसूचित किया गया है. इस से राज्य के किसान अब सुनियोजित तरीके से इन फसलों की बड़े स्तर पर खेती कर सकेंगे.

एमपीयूएटी के अनुसंधान निदेशक डा. अरविंद वर्मा ने बताया कि राज्य के किसान सदियों से औषधीय महत्व से परिपूर्ण इसबगोल, अश्वगंधा और असालिया की खेती करते रहे हैं, लेकिन लंबे अनुसंधान के बाद इन की किस्मों के अधिसूचित होने से किसानों को भरपूर फायदा होगा.

नई दिल्ली में हाल ही आईसीएआर के उपमहानिदेशक (बागबानी विज्ञान) डा. संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बागबानी फसल मानकों, अधिसूचना और किस्मों के विमोचन संबंधी केंद्रीय उपसमिति की 32वीं बैठक में उपरोक्त तीनों किस्मों को अधिसूचित करने पर मुहर लगाई गई और इन्हें राजस्थान राज्य के लिए मुफीद माना गया.

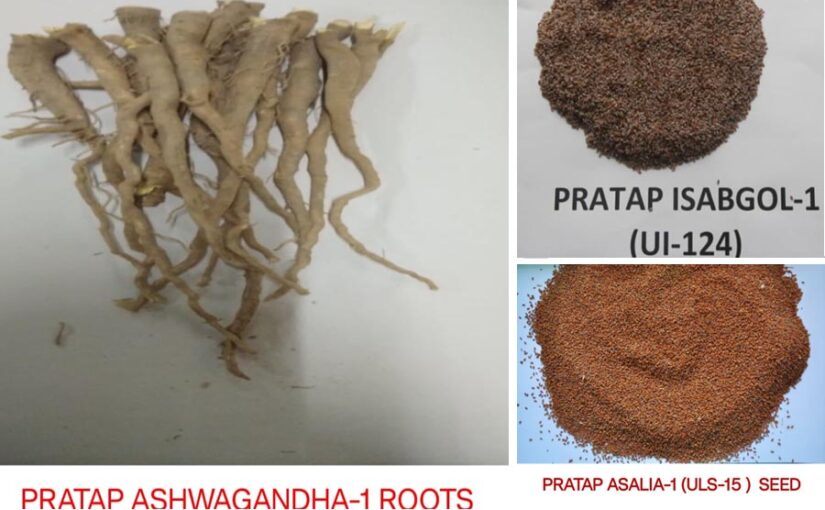

किस्मों की खूबियां एवं औषधीय गुण

एमपीयूएटी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान परियोजना के प्रभारी एवं प्रजनक डा. अमित दाधीच ने प्रताप के नाम पर विकसित इसबगोल, अश्वगंधा और असालिया (आलिया) किस्मों के गुण एवं विशेषता के बारे में जानकारी दी.

प्रताप इसबगोल –1

इस किस्म का औसत बीज उपज 1207 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है. इस किस्म के पकने की अवधि 115 दिन है, जो दूसरी किस्मों की तुलना में काफी पहले हो जाती है. यह प्रमुख रोगों के विरुद्ध बहु रोग प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती है.

इसबगोल में कई औषधीय गुण होते हैं, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में राहत देते हैं. यह कब्ज, दस्त, पेचिश, मोटापा, डायबिटीज और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं में फायदेमंद होता है.

इसबगोल एक आहार फाइबर है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और आंतों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है.

प्रताप अश्वगंधा –1

राजस्थान राज्य से विकसित और अधिसूचित यह पहली किस्म है. प्रताप अश्वगंधा-1 की औसत शुष्क जड़ उपज 421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है. यह प्रमुख रोगों के विरुद्ध बहु रोग प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती है.

यह एक प्राचीन भारतीय जड़ीबूटी है, जिसे आयुर्वेद में विशेष स्थान प्राप्त है. इस की जड़ें और पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और इन्हें विभिन्न रूपों में इस्तेमाल किया जाता है.

यह शरीर को तनाव, थकान और पर्यावरणीय बदलावों से लड़ने की ताकत देता है. यह नींद, ताकत, और मानसिक शांति के लिए प्रसिद्ध है.

प्रताप असालिया (आलिया) –1

इस का औसत बीज उपज 2028 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है. इस किस्म के पकने की अवधि 111 दिन है, जो अन्य किस्मों की तुलना में काफी पहले हो जाती है. यह प्रमुख रोगों के विरुद्ध बहु रोग प्रतिरोधक क्षमता दर्शाती है.

चंद्रशूर (असालिया) फसल की खेती कम लागत, कम सिंचाई और कम संसाधनों में रबी के मौसम में की जा सकती है. इस का वानस्पतिक नाम ‘लेपिडियम सैटाइवम’ है, यह सरसों कुल (ब्रैसिकेसी) की सदस्य है. यह ज्यादातर खून की कमी एवं त्वचा संबंधी रोग के उपचार में उपयोगी है. पाचन संबंधी रोग के अलावा वात, गैस, नेत्रपीड़ा, कमजोरी व उंचाई बढ़ाने से संबंधित अनेक औषधियां बनाई जाती हैं.

हर रोज नए कीर्तिमान – डा. अजीत कुमार कर्नाटक

कुलपति डा. अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि एकसाथ औषधीय गुणों से परिपूर्ण 3 किस्मों प्रताप अश्वगंधा -1, प्रताप इसबगोल -1 और प्रताप असालिया -1 (आलिया) का अधिसूचित होना मप्रकृप्रौ विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव की बात है. विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा एवं अनुसंधान के अलावा उद्यमिता विकास के आकाश में हर रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है. विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ सालों में विभिन्न प्रौद्योगिकी पर 54 पेटेंट प्राप्त किए हैं. साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर बकरी की 3 नस्लें सिरोही, गुजरी एवं करौली को रजिस्टर्ड कराया है.

उन्होंने आगे बताया कि इस साल अफीम की चेतक किस्म, मक्का की पीएचएम-6 किस्म के साथ मूंगफली (प्रताप मूंगफली-4) की किस्में विकसित की हैं. राज्य के किसानों के फायदे के लिए विश्वविद्यालय पूरे मन से काम कर रहा है.