हिसार: लुवास कुलपति प्रो. (डा.) विनोद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार, पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलौजी विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए एप के लिए कौपीराइट अधिग्रहण (एसडब्ल्यू-18808/2024) प्राप्त हुआ है. इस एप की मदद से गाय, भैंस, भेड़बकरी और सूअरों में मुंहखुर की बीमारी (एफएमडी) के प्रकोप से होने वाले आर्थिक नुकसान का सटीक आकलन किया जा सकता है.

कुलपति डा. विनोद कुमार वर्मा ने पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलौजी विभाग, लुवास, हिसार के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की और बौद्धिक संपदा, कौपीराइट कार्यालय, भारत सरकार द्वारा जारी कौपीराइट प्रमाणपत्र सार्वजनिक किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह एप मुंहखुर रोग जैसे उभरते खतरों के बीच पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा और कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी.

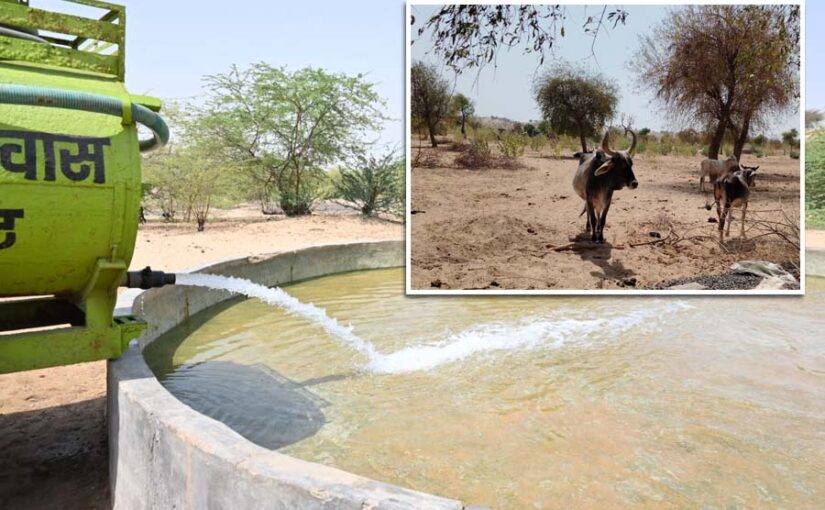

माइक्रोबायोलौजी विभाग, लुवास में हुए शोध के आधार पर हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है, जिसे पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने मुंहखुर और गलघोंटू रोग के संयुक्त टीकाकरण की अनुमति दी है.

“लुवास एफएमडी ईलौस कैलकुलेटर” के बारे जानकरी देते हुए डा. नरेश कक्कड़ ने बताया कि यह एप मुंहखुर रोग के प्रकोप से होने वाले आर्थिक नुकसान का सटीक आकलन की सुविधा देता है और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बढ़ाता है. कुछ समय पहले राष्ट्रीय खुरपका एवं मुंहपका रोग संस्थान, भुवनेश्वर में देशभर के क्षेत्रीय खुरपकामुंहपका रोग केंद्रों और नेटवर्क इकाइयों की एक बैठक के दौरान, मुंहखुर रोग से होने वाले आर्थिक नुकसान के आकलन की सटीक पद्धति की जरूरत सामने आई थी.

इस का संज्ञान लेते हुए लुवास वैज्ञानिकों ने कुलपति प्रो. (डा.) विनोद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार मुंहखुर रोग से होने वाले आर्थिक नुकसान को निर्धारित करने के लिए शोधकर्ता डा . स्वाति दहिया, डा. नीलम रानी और डा. नरेश. के. कक्कड़ ने एक एप पर काम करना शुरू किया था.

इस अवसर पर डा. स्वाति दहिया ने बताया कि एप को बनाने की प्रक्रिया में पहले से मौजूद बेसलाइन डेटा का उपयोग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग/सौफ्टवेयर के साथ इस के इंटरफेस पर काम किया गया है, जिस से पशुओं के आयु और लिंग के अनुसार होने वाले नुकसान को सही तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. यह एप किसानों को मुंहखुर रोग टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जागरूक करेगी और मुंहखुर से प्रभावित जानवरों यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअरों में होने वाले आर्थिक नुकसान जैसे दूध उत्पादन में कमी, मृत्यु दर इत्यादि की सटीक गणना की जा सकेगी.

वैज्ञानिकों के टीम ने इस अवसर पर कुलपति प्रो. (डा.) विनोद कुमार वर्मा, कुलसचिव डा. एसएस ढाका, अनुसंधान निदेशक डा. नरेश जिंदल, पशु विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता डा. गुलशन नारंग, स्नातकोत्तर अधिष्ठाता डा. मनोज रोज, मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डा. राजेश खुराना, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा. राजेश छाबड़ा का विशेषकर आभार प्रकट किया, जिन के मार्गदर्शन में इस एप को बनाने और कौपीराइट प्राप्त करने में कामयाबी मिली है.