फलों के बाग (Garden) लगाना आमदनी का अच्छाखासा जरीया साबित हो रहा है. मगर बगैर पूरी जानकारी के बाग (Garden) लगाना घाटे का सौदा साबित होता है. इसलिए वैज्ञानिक तरीके से बाग (Garden) लगाने में ही भलाई है.

बगीचा (Garden) लगाने से पहले निम्न जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए:

फलों के बाग की योजना : ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाए जाएं, ताकि उन से फायदा मिलता रहे, देखने में अच्छा लगे, देखभाल में कम खर्च हो, पेड़ स्वस्थ रहें और बाग में मौजूद साधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके. उद्यान यानी बाग की योजना इस तरह की होनी चाहिए कि हर फल वाले पेड़ को फैलने के लिए सही जगह मिल सके व फालतू जगह नहीं रहे और हर पेड़ तक सभी सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें.

फलों के उत्पादन के लिए सिंचाई का इंतजाम, मिट्टी व जलवायु वगैरह ठीक होनी चाहिए. बाग में काम करने के लिए मजदूर व तकनीकी कर्मचारी भी होने चाहिए.

जमीन का चयन : प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत आप अपने नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मिट्टी की जांच सकते हैं. फल उद्यानों यानी फलों के बगीचों के लिए गहरी, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है. जमीन में ज्यादा गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए. जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए व जल निकासी का सही इंतजाम होना चाहिए. लवणीय व क्षारीय जमीन में बेर, आंवला, लसोड़ा, खजूर व बेलपत्र वगैरह फल लगाने चाहिए.

पौधों का चयन : राजस्थान की जलवायु में खासतौर से अनार, आम, पपीता, करौंदा, आंवला, नीबू, मौसमी, माल्टा, संतरा, अनार, बेल, बेर व लसोड़ा आदि फलों की खेती आसानी से की जा सकती है. जिन भागों में पाले का ज्यादा असर रहता है, उन इलाकों में आम, पपीता व अंगूर के बाग नहीं लगाने चाहिए. ज्यादा गरमी व लू वाले इलाकों में लसोड़ा व बेर के पेड़ लगाने चाहिए. अधिक नमी वाले इलाकों में मौसमी, संतरा व किन्नू के पेड़ लगाने चाहिए.

वायुरोधी पेड़ लगाना : गरम व ठंडी हवाओं और अन्य कुदरती दुश्मनों से रक्षा करने के लिए खेत के चारों ओर देशी आम, जामुन, बेल, शहतूत, खिरनी, देशी आंवला, कैथा, शरीफा, करौंदा, इमली आदि फलों के पेड़ लगाने चाहिए. इन से खेत गरम रहेगा व सर्द हवाओं से बचा रहेगा. अगर बाग का इलाका कम हो तो केवल उत्तर व पश्चिम दिशा में 1 या 2 लाइनों में इन पेड़ों को लगा सकते हैं.

ध्यान रहे कि इन पेड़ों की जड़ें बाग में घुस कर पोषक तत्त्वों का इस्तेमाल करने लग जाती हैं, जिस का नतीजा यह होता है कि उद्यान की उपज में कमी आने लगती है. इस से बचने के लिए उद्यान व बाड़ के बीच में 3 साल में 1 बार 3 फुट गहरी खाई खोद कर जड़ों को काट देना चाहिए.

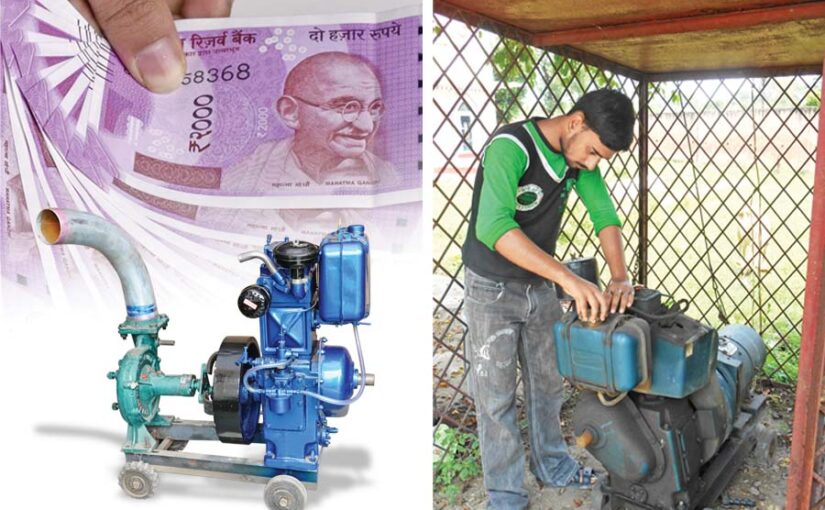

सिंचाई : बगीचा लगाने से पहले सिंचाई कैसे होगी, इस पर ध्यान देना जरूरी है. पानी की कमी वाले इलाकों में बूंदबूंद सिंचाई विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस से पानी व मेहनत दोनों की बचत होगी और पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी मिलने के कारण पैदावार में बढ़ोतरी होगी.

सिंचाई की नालियां पौधों की कतारों के बीच से निकाल कर दोनों ओर पौधों की जरूरत के हिसाब से थाले बना कर पानी दिया जाना चाहिए. पौधों की कतार में सीधी सिंचाई करने से पौधों में रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है और नाली का पहला पौधा काफी कमजोर हो जाता है. लवणीय व क्षारीय पानी सभी फलों के पेड़ों के लिए सही नहीं होता है.

इन इलाकों में आंवला, बेर, खजूर, कैर, लसोड़ा आदि फलों के पेड़ लगाने चाहिए. पानी के भराव वाले इलाकों में पानी निकलने का सही इंतजाम होना चाहिए.

फल के पेड़ों का सही दूरी पर रेखांकन करना : उद्यान का रेखांकन करने के लिए सब से पहले खेत के किसी एक किनारे से जरूरी दूरी की आधी दूरी रखते हुए पहली लाइन का रेखांकन करते हैं. इस के बाद हर लाइन के लिए जरूरी दूरी रखते हुए पूरे खेत में दोनों किनारे से इसी विधि द्वारा रेखांकन कर लेते हैं व निशान लगी जगहों पर पौधे रोपते हैं. बगीचों को वर्गाकार विधि से ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह सब से आसान तरीका है. इस में सभी प्रकार के काम आसानी से किए जा सकते हैं. पौधे लगाने से 1 महीने पहले मईजून में गड्ढे खोद कर 20 से 25 दिनों तक उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि तेज धूप से कीटाणु खत्म हो जाएं. गड्ढे खोदते समय ऊपर की आधी उपजाऊ मिट्टी एक तरफ रख देनी चाहिए और आधी मिट्टी दूसरी तरफ डालनी चाहिए.

गड्ढों की भराई : खुदाई के 1 महीने बाद गड्ढों को गोबर की सड़ी हुई खाद 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 1.5 फीसदी 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम, क्षारीय जमीन हो तो 250 ग्राम जिप्सम और गड्ढे की मिट्टी डाल कर भर देना चाहिए. मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए.

बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबा कर भर देना चाहिए व काफी मात्रा में पानी डाल देना चाहिए, ताकि गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए. पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो, 2 से 3 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए.

पौधों की रोपाई : सरकारी व अच्छी नर्सरी से खरीदे गए पौधों को तैयार गड्ढों में रोप देना चाहिए. रोपाई जुलाईअगस्त में शाम के समय करनी चाहिए. पौधे को रोपने से 2 घंटे पहले लिपटी हुई घास पिंड व पालिथीन थैली को थोड़े समय के लिए पानी में रख कर उस में भरी हवा को बाहर निकालें, जिस से पौधा लगाते समय पिंड की मिट्टी बिखरे नहीं.

पौधा लगाने से पहले लिपटी हुई घास व पालीथीन थैली को मिट्टी के पिंड से हलके से हटा देना चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचा कर रखना चाहिए.

पौधों पर लगी पैबंद वाली जगह व शाखा के जुड़ाव वाले बिंदु को जमीन के तल से 25 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए. जरूरत हो तो पौधे को सहारा दें, ताकि पौधा झुके नहीं.

पौधा लगाने के बाद सिंचाई करें व जरूरत के हिसाब से पानी देते रहें. पैबंद के नीचे से निकलने वाली शाखाओं व रोग लगी शाखाओं को हटाते रहें.

सिंचाई : शुरू के 2 महीने तक पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है. इस समय 2-3 दिनों के अंतर पर पानी देना चाहिए. 2 सिंचाइयों के बीच का समय जगह, मौसम, जमीन, फलों की किस्म, फलन का समय व वहां की जलवायु आदि पर निर्भर करता है.

* अगर बारिश के मौसम में बारिश होती रहे तो पानी देने की जरूरत नहीं होती.

* सर्दी के मौसम में 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए.

* गरमी के मौसम में 7 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए.

जल निकास जरूरत के मुताबिक हो, क्योंकि बाग को उस की जरूरत से कम पानी देने से पेड़ों की बढ़वार कम होती है, जबकि जरूरत से अधिक पानी देने से भी नुकसान होता है. पानी की अधिक मात्रा देने से जमीन पर पानी भर जाता है और पेड़ों के खाद्य पदार्थ जमीन की निचली सतह में चले जाते हैं. फलों में पानी की अधिक मात्रा होने के कारण मिठास कम हो जाती है और स्वाद खराब हो जाता है. इसलिए ज्यादा पानी को तुरंत खेत से निकाल देना चाहिए. उद्यान क्षेत्र का जलस्तर 2 से 3 मीटर नीचे रहना चाहिए.

उन्होंने आगे बताया कि प्राकृतिक खेती के विचार का उद्भव बहुत समय पहले ही हो चुका है. अब इस को समाज में प्रभावी रूप से प्रचारित करने एवं अपनाने का वक्त है. यदि अब भी रसायनमुक्त खेती के प्रयास नहीं किए गए, तो यह प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. साथ ही, डा. शांति कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक खेती के लिए किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी.

उन्होंने आगे बताया कि प्राकृतिक खेती के विचार का उद्भव बहुत समय पहले ही हो चुका है. अब इस को समाज में प्रभावी रूप से प्रचारित करने एवं अपनाने का वक्त है. यदि अब भी रसायनमुक्त खेती के प्रयास नहीं किए गए, तो यह प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. साथ ही, डा. शांति कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक खेती के लिए किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी.

जबजब किसानों की आत्महत्या और आंदोलन के मुद्दे जोर पकड़ते हैं, तो कई प्रकार के सुझाव सामने आते हैं, जैसे एक किसान आयोग की स्थापना की जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए या किसानों को एक तय वेतन दिया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के राजनीतिक आकाओं ने यहां के दलाल पूंजीपतियों के दबाव में आ कर देश को वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के आगे इतना गिरवी रख दिया है कि वे चाह कर भी जरूरी कदम नहीं उठा सकते.

जबजब किसानों की आत्महत्या और आंदोलन के मुद्दे जोर पकड़ते हैं, तो कई प्रकार के सुझाव सामने आते हैं, जैसे एक किसान आयोग की स्थापना की जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए या किसानों को एक तय वेतन दिया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के राजनीतिक आकाओं ने यहां के दलाल पूंजीपतियों के दबाव में आ कर देश को वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के आगे इतना गिरवी रख दिया है कि वे चाह कर भी जरूरी कदम नहीं उठा सकते.