Fake Fertilizers : दिनरात मेहनत कर के खेतों में अनाज पैदा करने वाला किसान कभी सरकार की नीतियों से, कभी खादबीज की किल्लत से, तो कभी उपज का वाजिब दाम न मिलने से परेशान रहता है. बड़े पदों पर रहने वाले लोगों से ले कर आम आदमी तक यह नही सोचते कि उन के अच्छा खाने से ले कर पहनने तक में किसानों की भूमिका सब से प्रमुख होती है. अगर किसान खेतो में उत्पादित अनाज व अन्य वस्तुएं बाजार में न बेचे तो कुछ ही दिनों में बड़ेबड़े उद्योगपति और व्यवसायी से ले कर सभी की अनाज के बिना हालत देखते बनेगी, लेकिन इन सब के बावजूद लोग किसानों को ही बेवकूफ बना कर उन का शोषण करते हैं.

खेती के लिए किसानों की सब से बड़ी जरूरत अच्छे बीज और अच्छी क्वालिटी की खाद होती है. क्योंकि जितनी अच्छी वैरायटी का खाद व बीज होगा उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा. लेकिन खाद और बीज के कालाबाजारी से जुडे व्यवसायी किसानों को लूटने में कोई कोरकसर नहीं छोडते हैं. कभी नकली बीज को अच्छी वैरायटी का साबित कर के ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, तो कभी नकली खाद (Fake Fertilizers) व कीटनाशक. इस के बाद जब किसान इन का प्रयोग करता है तो अपेक्षा से कम उत्पादन मिलने पर वह निराश हो जाता है, जिस से उन की माली हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है. इस वजह से कभीकभी किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं.

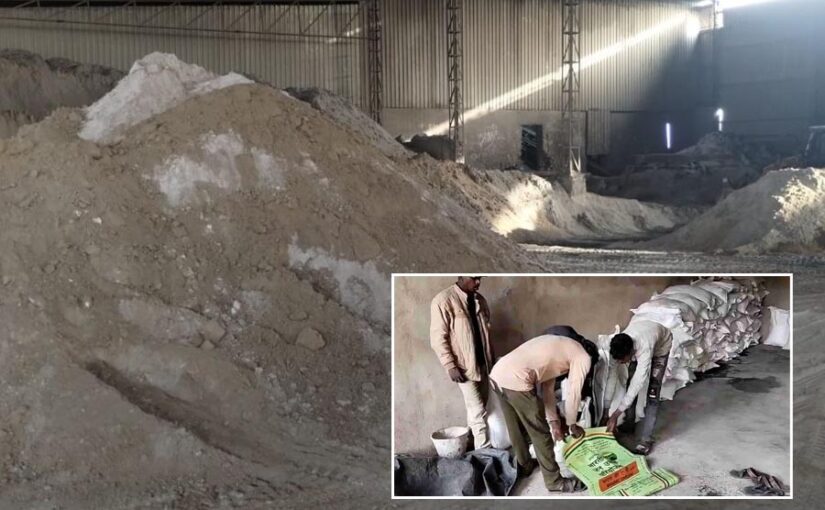

इन दिनों नकली खाद (Fake Fertilizers) , उर्वरक, कीटनाशक और बीजों को ले कर पूरे देश में चर्चा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नें राज्य के कई जिलों में खुद ही छापेमारी कर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बनाए जा रहे नकली खाद और उर्वरक कारखानों का भंडाफोड़ किया. श्रीगंगानगर, राजस्थान में नकली खाद बनाने के गोरखधंधे पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सख्त कार्रवाई की है. श्रीगंगानगर में उन्होंने खुद छापा मार कर नकली खाद फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया था. इस दौरान एक फैक्ट्री वाले ने रेड से बचने के लिए अपने नाम को कट्टे से ढक दिया, लेकिन मंत्री के नेतृत्व में आई टीम ने उन की पोल खोल दी.

इस अभियान में उन्होंने 14 नकली खाद (Fake Fertilizers) कंपनियों को सीज किया, जबकि 10 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. इस मामले की जांच कर ने पर पता चला है कि ये नकली खाद कंपनियां देश के 16 राज्यों तक माल सप्लाई कर रही थीं. यह कोई छोटा धंधा नहीं, बल्कि एक बड़ा और संगठित रैकेट था. इस के बाद उन्होंने पुरे राजस्थान राज्य में कृषि विभाग नकली खादबीज की फैक्ट्रियों के धरपकड़ का अभियान चलाया.

जहां ज्यादातर छापों में वह खुद शामिल रहे और जांच के दौरान कई जिलों में चल रही नकली खाद उर्वरक (Fake Fertilizers) के कारखानों का भंडाफोड़ किया और उन के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दोषियों को जेल भिजवाया और यह साफ कह दिया कि जो भी दोषी होगा, चाहे वह अफसर हो या कारोबारी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. कार्रवाई लगातार जारी है और जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

कैसे बनती थी नकली खाद

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्थानीय कृषि अधिकारी और किशनगढ़ थाने के प्रभारी भीखाराम काला को ले कर अचानक किशनगढ़ के समीप सिलोरा पंचायत समिति के छोटा उदयपुर कला गांव में नकली खाद (Fake Fertilizers) फैक्ट्री पर जा पहुंचे. वहां फैक्ट्री में मार्बल के बुरादे यानी स्लरी और मिट्टी को मशीनों से बारीक किया जा रहा था. इस के बाद मार्बल बुरादे को महीन मिट्टी में मिलाया जा रहा था. उसे उच्च ताप पर गरम किया जा रहा था. बाद में उस में अलगअलग रंग मिला कर अलगअलग खाद तैयार की जा रही थी.

मसलन काला रंग मिला कर डीएपी तैयार किया जाता था, सफेद रंग मिला कर एसएसपी, भूरे रंग से पोटाश तैयार किया जा रहा था. राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि नकली खाद (Fake Fertilizers) बनाने की ऐसी तीन दर्जन से भी अधिक फैक्ट्रियां सालों से पूरे राजस्थान में संचालित है. पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं गया है. इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच होगी.

लाइसैंस कहीं का और धंधा कहीं ओर

इस नकली खाद (Fake Fertilizers) के कारोबार के खुलासे में यह भी निकल कर आया की राजस्थान और आसपास के इलाकों में चल रही नकली 34 खाद कंपनियों में से ज्यादातर ने दिल्ली और तमिलनाडु से लाइसैंस ले रखा था ताकि, शक न हो और आसानी से नकली खाद तैयार की जा सके.

कई राज्यों तक फैला हुआ है गोरखधंधे का जाल

राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नें बताया कि पकड़ी गई फैक्ट्रियों में अलगअलग ब्रांड के कट्टे पाए गए, जिन में नकली खाद (Fake Fertilizers) को भर कर ब्रांड नाम से बेचा जाता था. प्रदेश के जिस क्षेत्र में जिस ब्रांड की डिमांड अधिक होती, वहां उस ब्रांड का ठप्पा लगा कर नकली खाद यहां से भेजा जाता था. उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि नकली खाद किन क्षेत्रों में भेजा जा रहा था. बड़ेबड़े प्लांट सालों से यहां पर लगे हुए हैं. अब पूरे मामले की गहराई से जांच होगी.

उन्होंने आगे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों से भी बातचीत की. इन में ज्यादातर मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के पाए गए. उन्होंने जायजा लेने के बाद जब अधिकारियों से पूछा कि डीएपी का क्या रेट है तो कृषि अधिकारियों ने बताया कि 1600 से 1800 रुपए में नकली डीएपी बाजार में बेचा जा रहा है.

उत्तर प्रदेश में भी खाद उर्वरक और बीजों को ले कर बड़ी कार्यवाही

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही नें खाद की कालाबाजारी, तय मूल्य से ज्यादा बेचने सहित नकली खादबीज का धंधा करने वालों की धरपकड़ के लिए खुद ही सीतापुर जिले में छापा मारा. जहां उन्होंने कई फर्मों में कमियां पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही की. कृषि मंत्री ने बताया कि जैन इंटरप्राइजेज, सीतापुर स्टौक में गड़बड़ी, गलत रजिस्टरिंग, रिटेलर्स को कम मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराना और अन्य उत्पादों की टैगिंग पाई गई. दुकान को तुरंत सील कर कार्रवाई हुई. श्रीबालाजी एग्रो ट्रेडर्स में गड़बड़ी मिलने पर दुकान को सील किया गया.

इस के साथ ही, अन्य दुकानों में एएनवी एग्रो एंड कैमिकल्स, न्यू अय्यूब खाद भंडार, न्यू अंसारी खाद भंडार और तराई बीज भंडार शामिल हैं. इन दुकानों को निरीक्षण के दौरान मौके से भागने और अभिलेख न दिखाने पर सील किया गया. कृषि मंत्री ने बताया कि लखनऊ में कमियों पर सीधी कार्रवाई की गई है. लखनऊ की खाद स्टोरेज फर्म में किसानों को निर्धारित दर 266.50 रुपए प्रति बैग से अधिक दर पर यूरिया बेचने की पुष्टि हुई है. पाल खाद भंडार, कल्याणपुर बिक्री रजिस्टर में किसानों के बारे में दी गई जानकारी अधूरी मिली है. दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इस दौरान उन्होंने जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार को रद्द कर दिया. इस संबंध में कृषि मंत्री ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की.

इस मामले के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि खादों की बिक्री केवल पीओएस मशीन के माध्यम से हो और बिक्री किसानों की फसल की जरूरतों के अनुसार ही की जाए. औद्योगिक इकाइयों द्वारा सब्सिडी वाले नीम कोटेड यूरिया का दुरुपयोग न हो, इस के लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा. सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उर्वरकों के वितरण और बिक्री की नियमित समीक्षा कर सख्त निगरानी रखें. उन्होंने कहा किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

कृषि मंत्री के इस कार्यवाही के तुरंत बाद मंत्री के निर्देश से संयुक्त निदेशक उर्वरक डा. आशुतोष मिश्र सक्रिय दिखे. उन्होंने सभी जिलों के जिला कृषि अधिकारीयों को निर्देशित किया की खाद उर्वरक के सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जाए. इस के बाद प्रदेश के सभी जिलों में अधिकारियों नें ताबड़तोड़ छापे मारे. इस दौरान जांच टीमों को कई तरह की गड़बड़ियां मिली.

संतकबीर नगर जिले में जांच के दौरान उर्वरक की 26 दुकानों की जांच की गई और 10 नमूने लिए गए. वहीं एक दुकान का लाइसैंस रद्द कर 4 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया. रामपुर जिले में गड़बड़ी मिलने पर खाद की 7 दुकानों के लाइसैंस रद्द किए गए. बहराइच जिले में खाद की 58 दुकानों पर छापे के दौरान एक का लाइसैंस रद्द किया गया. रायबरेली में 11 खाद दुकानदारों को नोटिस जारी कर चार के लाइसैंस रद्द किए गए. इस तरह से प्रदेश के कई जिलों में नकली खाद (Fake Fertilizers) और बीज के कार्यवाही की गई.

नकली खादबीज से किसान परेशान

देश की 70 फीसदी जनसंख्या खेती पर आधारित है और उन की गाढ़ी कमाई और मेहनत नकली खाद और बीज के चलते बेकार चली जाती है. अब किसान देशभर में विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिल कर उन से असली और नकली के फर्क की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो असली खादबीज की जगह वह अपने खेतों में नकली खादबीज का प्रयोग कर डालें और बाद में उन्हें पछताना पड़े.

किसानों ने बताया कि नकली बीजों, खाद उर्वरक और कीटनाशकों के कारण पूरी फसल खराब हो जाती है. किसानों का कहना है कि नकली बीज से केवल हमें आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन नकली खाद उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किए जाने पर यह मिट्टी और पर्यावरण पर सीधा बुरा प्रभाव डालते हैं, जिस से किसानों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है.

देश में अधिकतर किसान छोटे और मझोले जोत के हैं. इसलिए वह खेती में काम आने वाली चीजों को इस भरोसे से उधार ले कर खरीदते हैं कि जब फसल तैयार होगी तो उसे बेच कर उधार चुकता कर देंगे. लेकिन जब नकली उत्पादों के चलते जब फसल नहीं होती, तो उन पर भारी कर्ज और मानसिक तनाव आ जाता है. किसानों ने यह भी बताया कि नकली रसायनों से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिस से अगली फसलों पर भी असर पड़ता है. यह संकट न सिर्फ आम किसानों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि तकनीक की समझ रखने वाले उन्नत किसानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है.

ऐसे करें असली व नकली में फर्क

उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक उर्वरक डा. आशुतोष मिश्र ने नकली खादबीज से बचने के लिए कहा कि किसान सरकारी गोदामों से खरीददारी कर सकते हैं, जो उन्हें प्राइवेट दुकानों की अपेक्षा सस्ते दर पर या सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इस के अलावा किसान जहां से भी खादबीज खरीदें उस की रसीद अवश्य प्राप्त करें. इस से खादबीज में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर खादबीज बेचने वाले दुकानदारों की शिकायत आसानी से की जा सकती है.

डा. आशुतोष मिश्र ने डीएपी के असलीनकली होने के सवाल पर बताया डीएपी के कुछ दानों को हाथ में ले कर तंबाकू की तरह उस में चूना मिला कर मलने पर यदि उस में से तेज गंध निकले जिसे सूंघना मुश्किल हो जाए तो समझें कि ये डीएपी असली है. डीएपी को पहचानने की एक और सरल विधि है, यदि हम डीएपी के कुछ दाने धीमी आंच पर तवे पर गरम करें और यदि ये दाने फूल जाते हैं, तो समझ लें यही असली डीएपी है. डीएपी की असली पहचान यह है कि इस के कठोर दाने भूरे काले और बादामी रंग के होते हैं और नाखून से आसानी से नहीं टूटते हैं.

यूरिया के मामले में उन्होंने बताया कि यूरिया की असली पहचान है इस के सफेद चमकदार और लगभग समान आकार के कड़े दाने. इस का पानी में पूरी तरह घुल जाना और इस के घोल को छूने पर ठंडा सा महसूस होना ही इस की असली पहचान है. यूरिया को तवे पर गरम करने से इस के दाने पिघल जाते हैं. यदि हम आंच तेज कर दें और इस का कोई अवशेष न बचे तो समझ लें यही असली यूरिया है.

डा. आशुतोष मिश्र ने आगे बताया कि सुपर फास्फेट की असली पहचान है इस के सख्त दाने और इस का भूरा काला बादामी रंग. इस के कुछ दानों को गरम करें यदि ये नहीं फूलते हैं, तो समझ लें यही असली सुपर फास्फेट है ध्यान रखें कि गरम करने पर डीएपी व अन्य कौम्प्लैक्स के दाने फूल जाते हैं, जबकि सुपर फास्फेट के नहीं इस प्रकार इस की मिलावट की पहचान आसानी से की जा सकती है.

उन्होंने आगे पोटाश के असली नकली होने के सवाल पर बताया कि पोटाश की असली पहचान है इस का सफेद कड़ाका इसे नमक और लाल मिर्च जैसा मिश्रण. पोटाश के कुछ दानों को नम करें यदि ये आपस में नही चिपकते हैं, तो समझ लें कि ये असली पोटाश है. पोटाश के पानी में घुलने पर इस का लाल भाग पानी में ऊपर तैरता रहता है.

नकली बीज के मसले पर उन का कहना है कि नकली बीज ऐसे बीज होते हैं, जो देखने में असली और प्रमाणित बीज जैसे ही लगते हैं, लेकिन वास्तव में उन की गुणवत्ता बहुत खराब होती है. इन में अंकुरण दर कम होती है, पौधों की बढ़वार कमजोर होती है और उत्पादन भी अपेक्षित मात्रा में नहीं मिलता. ये बीज भारतीय बीज अधिनियम 1966 के अनुसार, निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते. कुछ मामलों में नकली बीज पुराने या खराब भंडारण वाले भी होते हैं, जिन की अंकुरण क्षमता तकरीबन खत्म हो चुकी होती है. उन्होंने बताया की नकली बीज का सब से बड़ा असर किसानों की आय पर पड़ता है उपज कम हो जाती है. इस से किसानों को बाजार में अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उन की सालभर की कमाई पर बुरा असर पड़ता है.

यहां करें शिकायत

उन्होंने कहा कि किसानों को खाद उर्वरक या बीज के नकली होने का जरा भी शक हो तो कृषि महकमें के अधिकारीयों को सूचित करें. जिस से समय रहते आवश्यक कदम उठाया जा सके. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अलावा जिला अधिकारी को भी सूचित किया जा सकता है.

खादबीज पर क्या बोले जिम्मेदार

देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद बीजों के कारोबार पर चिंता जातते हुए कहा कि किसान की सब से बड़ी पीड़ा है घटिया बीज और नकली कीटनाशकों से होने वाला नुकसान. जो कोई भी अमानक बीज या कीटनाशक बनाएगा या बेचेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दिशा में हम कड़ा कानून बनाएंगे, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं.

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से कहा कि किसानों को यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों की बिक्री निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही कराई जाएगी. किसी भी दशा में किसानों को ऊंची कीमत पर उर्वरक बेचने या अन्य उत्पादों की अनिवार्य टैगिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की हर एक बिक्री पर रसीद उपलब्ध कराई जाएगी और अगर कोई थोक या फुटकर विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उस के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अमानक बीज, खाद व कीटनाशक बनाना और बेचना किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य को असफल करने की गहरी साजिश का हिस्सा है. इस में शामिल हर चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है ताकि, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद व कीटनाशक मिल सके.

उन्होंने आगे कहा कि नकली खादबीज के कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. किसान का बेटा हूं. यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमानक खादबीज बेचकर किसानों को ठगा जाए. ऐसा करने वालों को स्पष्ट चेतावनी है कि इस काले कारोबार को तुरंत बंद कर दें या नतीजे भुगतने को तैयार रहें.

देश भर में नकली कृषि उत्पादों के तेजी से फैलते नेटवर्क को ले कर राष्ट्रीय किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन (आरकेपीए) ने गहरी चिंता जताई है. एसोसिएशन का कहना है कि यह संकट अब सिर्फ किसानों की आय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और देश की आंतरिक सुरक्षा तक को प्रभावित कर सकता है. इसे “अभूतपूर्व और खतरनाक रूप से व्यवस्थित” बताते हुए एसोसिएशन तुरंत और कठोर कार्रवाई की मांग की है.

आरकेपीए ने बताया कि नकली उर्वरक, कीटनाशक, बीज और कृषि उपकरणों का एक बड़ा और संगठित नेटवर्क देश में सक्रिय है. यह गिरोह नियामक कमजोरियों, ढीले कानूनों और सीजनल डिमांड का फायदा उठा कर किसानों को नकली उत्पाद बेच रहा है.

क्यों महत्वपूर्ण है पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह

क्यों महत्वपूर्ण है पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह विशेषज्ञों ने पार्थेनियम प्रबंधन के लिए एकीकृत रणनीतियों की सिफारिश की है जैसे फूल आने से पहले यांत्रिक उखाड़ना, कंपोस्टिंग, प्रतिस्पर्धी फसलों की बोआई, जैविक नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर खरपतवारनाशी का प्रयोग. उन्होंने जोर दिया कि व्यक्तिगत और सामुदायिक भागीदारी ही इस

विशेषज्ञों ने पार्थेनियम प्रबंधन के लिए एकीकृत रणनीतियों की सिफारिश की है जैसे फूल आने से पहले यांत्रिक उखाड़ना, कंपोस्टिंग, प्रतिस्पर्धी फसलों की बोआई, जैविक नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर खरपतवारनाशी का प्रयोग. उन्होंने जोर दिया कि व्यक्तिगत और सामुदायिक भागीदारी ही इस