एक्वेरियम में रंगीन मछलियों को रखना और उस का पालन एक दिलचस्प काम है, जो न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि मन को भी शांत करता है. रंगीन मछलियां व एक्वेरियम व्यवसाय स्वरोजगार के जरीए पैसे बनाने के मौके भी मुहैया कराता है.

दुनियाभर में 10-15 फीसदी वार्षिक वृद्धि दर के साथ रंगीन मछलियों व सहायक सामग्री का कारोबार 8 बिलियन डौलर से ज्यादा का है. इस में भारत की निर्यात क्षमता 240 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है. दुनियाभर की विभिन्न जलीय पारिस्थितिकी से तकरीबन 600 रंगीन मछलियों की प्रजातियों की जानकारी हासिल है.

भारत सजावटी मछलियों के मामले में 100 से ऊपर देशी प्रजातियों के साथ बहुत ज्यादा संपन्न है. साथ ही, विदेशी प्रजाति की मछलियां भी यहां पैदा की जाती हैं. शहरों व कसबों में रंगीन मछलियों को एक्वेरियम में रखने का प्रचलन दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है.

रंगीन मछलियों को शीशे के एक्वेरियम में पालना एक खास शौक है. रंगबिरंगी मछलियां बच्चे व बूढ़े सभी का मन मोह लेती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि रंगीन मछलियों के साथ समय बिताने से ब्लडप्रैशर कंट्रोल में रहता है और दिमागी तनाव कम होता है.

आजकल एक्वेरियम को घर में सजाना लोगों का एक प्रचलित शौक हो गया है. रंगीन मछलियों के पालन व एक्वेरियम बनाने की तकनीकी जानकारी से अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है.

बहुरंगी मछलियों की प्रजातियां

देशी और विदेशी मीठे जल की बहुरंगी मछलियों की प्रजातियों की मांग ज्यादा रहती है. व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उन का प्रजनन और पालन भी आसानी से किया जा सकता है. व्यावसायिक किस्मों के तौर पर आसानी से उत्पादन की जा सकने वाली रंगीन मछलियों की प्रजातियां निम्न हैं :

बच्चे देने वाली मछलियां

गप्पी (पोयसिलिया रेटिकुलेटा), मोली (मोलीनेसिया स्पीशिज) और स्वार्ड टेल (जीफोफोरस स्पीशिज).

अंडे देने वाली मछलियां

गोल्ड फिश (कैरासियस ओराट्स), कोई कौर्प (सिप्रिनस कौर्पियो की एक किस्म), जैब्रा डेनियो (ब्रेकिडेनियो रेरियो), ब्लैक विडो टैट्रा (सिमोक्रो-सिंबस स्पीशिज), नियोन टैट्रा (हीफेसो-ब्रीकोन इनेसी), सर्पी टैट्रा (हाफेसोब्रीकौन कालिसट्स) व एंजिल वगैरह.

एक्वेरियम तैयार करने के लिए जरूरी सामग्री

एक्वेरियम तैयार करने के लिए निम्न सामग्री की जरूरत होती है :

5-12 एमएम की मोटाई का फ्लोट गिलास नाप के मुताबिक कटा हुआ. एक्वेरियम के सही आकार का ढक्कन, जरूरत के मुताबिक और मजबूत तकरीबन 30 इंच ऊंचाई वाला स्टैंड, सिलिकौन सीलेंट, पेस्टिंग गन, छोटेछोटे रंगबिरंगे पत्थर, जलीय पौधे (कृत्रिम या प्राकृतिक), एक्वेरियम के बैकग्राउंड के लिए रंगीन पोस्टर, सजावटी खिलौने व डिफ्यूजर स्टोन, थर्मामीटर व थर्मोस्टेट, फिल्टर उपकरण, एयरेटर व वायु संचरण की नलिकाएं, क्लोरीन फ्री स्वच्छ जल, रंगीन मछलियां पसंद के मुताबिक, मछलियों का भोजन जरूरत के अनुसार, हैंड नैट, बालटी, मग व साइफन नलिका, स्पंज वगैरह.

एक्वेरियम कहां रखें?

एक्वेरियम रखने की जगह समतल होनी चाहिए और धरातल मजबूत होना चाहिए. लोहे या लकड़ी के बने मजबूत स्टैंड या टेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां एक्वेरियम रखना है, वहां बिजली का इंतजाम भी जरूरी है. ध्यान रहे कि एक्वेरियम पर सूरज की सीधी रोशनी न पड़े, वरना उस में काई जमा हो सकती है.

एक्वेरियम कैसा हो?

एक्वेरियम को खुद बनाने में सावधानी की जरूरत होती है. पौलिश किए हुए शीशे की प्लेट को सीलेंट से जोड़ कर आप एक्वेरियम बना सकते हैं.

बाजार में मुहैया एक्वेरियम विक्रेता से अपनी पसंद का एक्वेरियम भी खरीद सकते हैं. आमतौर पर घरों के लिए एक्वेरियम 60×30×45 सैंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई की मांग ज्यादा रहती है. शीशे की मोटाई 5-6 मिलीमीटर होनी चाहिए. इस से बड़े आकार का एक्वेरियम बनाने के लिए मोटे शीशे का इस्तेमाल करना चाहिए.

एक्वेरियम को ढकने के लिए फाइबर या लकड़ी के बने ढक्कन को चुन सकते हैं. ढक्कन के अंदर एक बल्ब व ट्यूबलाइट लगी होनी चाहिए. 40 वाट के बल्ब की रोशनी एक साधारण एक्वेरियम के लिए सही है.

एक्वेरियम को कैसे सजाएं?

एक्वेरियम को कैसे सजाएं?

एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए. साफ करने के लिए साबुन या तेजाब का इस्तेमाल न करें. एक्वेरियम को रखने की जगह तय कर के उसे एक मजबूत स्टैंड पर रखना चाहिए. एक्वेरियम के नीचे एक थर्मोकौल शीट लगानी चाहिए. इस के बाद पेंदे में साफ बालू की 1-2 इंच की मोटी परत बिछा देते हैं और उस के ऊपर छोटेछोटे पत्थर की एक परत बिछा दी जाती है.

पत्थर बिछाने के साथ ही थर्मोस्टेट, एयरेटर व फिल्टर को भी लगा दिया जाता है. एक्वेरियम में जलीय पौधे लगाने से टैंक खूबसूरत दिखता है.

बाजार में आजकल तरहतरह के कृत्रिम पौधे मुहैया हैं. एक्वेरियम को आकर्षक बनाने के लिए तरहतरह के खिलौने अपनी पसंद से लगाए जा सकते हैं.

एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन से मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम एक दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए.

एक्वेरियम में कितनी मछलियां रखें?

एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उस में अलगअलग तरह की रंगबिरंगी मछलियां पाली जाती हैं. रंगीन मछलियों की अनेक प्रजातियां हैं, पर इन्हें एक्वेरियम में एकसाथ रखने के पहले जानना जरूरी है कि यह एकदूसरे को नुकसान न पहुंचाएं. छोटी आकार की मछलियां रखना एक्वेरियम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिन के नाम निम्नलिखित हैं:

ब्लैक मोली, प्लेटी, गप्पी, गोरामी, फाइटर, एंजल, टैट्रा, बार्ब, औस्कर, गोल्ड फिश.

इन मछलियों के अतिरिक्त कुछ देशी प्रजातियां हैं, जिन को भी एक्वेरियम में रखा जाने लगा है. जैसे लोच, कोलीसा, चंदा, मोरुला वगैरह. आमतौर पर 2-5 सैंटीमीटर औसतन आकार की 5-10 मछलियां प्रति वर्गफुट जल में रखी जा सकती हैं.

एक्वेरियम प्रबंधन के लिए जरूरी बातें

थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 240 सैल्सियस से 280 सैल्सियस के बीच बनाए रखें. 8-10 घंटे तक एयरेटर द्वारा वायु प्रवाह करना चाहिए. पानी साफ रखने के लिए मेकैनिकल व जैविक फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए.

एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार, उत्सर्जित पदार्थों को प्रति सप्ताह साइफन द्वारा बाहर निकालते रहना चाहिए. कम हुए पानी के स्थान पर स्वच्छ पानी भरना चाहिए.

यदि कोई मछली मर जाती है, तो उसे तुरंत निकाल दें और यदि कोई मछली बीमार हो, तो उस का उचित उपचार भी करना चाहिए.

एक्वेरियम कारोबार से अनुमानित आमदनी

रंगीन मछलियों के पालन व एक्वेरियम निर्माण से अच्छी आमदनी की जा सकती है. इस के लिए मुख्यत: निम्न आयव्यय का विवरण दिया जा रहा है. समय, जगह व हालात में इस में बदलाव हो सकता है :

स्थायी लागत

शैडनैट (500 वर्गफुट), छायादार जगह (100 वर्गफुट), फाइबर व सीमेंट की टंकियां (10-15), एयर कंप्रैसर और वायु नलिकाएं, औक्सीजन सिलैंडर-1, विद्युत व जल व्यवस्था व अन्य खर्च 1,25,000 रुपए.

कार्यशील पूंजी

शिशु मछलियां (6,000), प्रबंधन खर्च, बिजली, पानी, मत्स्य आहार, एक्वेरियम निर्माण व सहायक सामग्री, स्थायी लागत पर ब्याज व अन्य खर्चे 1,65,000 रुपए.

आय

मछलियां (10,000 × 20 रुपए), एक्वेरियम टैंक व सहायक सामग्री (120 × 2500 रुपए), बेचे गए एक्वेरियम टैंकों की वार्षिक मेंटेनैंस 1200 रुपए टैंक, कुल आय तकरीबन रुपए 5,80,000-6,40,000 रुपए, शुद्ध आय तकरीबन 3,55,000 से 4,15,000 रुपए प्रति वर्ष हासिल की जा सकती.

इस अवसर पर कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने सम्मेलन में प्रस्तुत की गई मौखिक व पोस्टर प्रस्तुतियों के विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन का उत्साहवर्धन किया.

इस अवसर पर कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने सम्मेलन में प्रस्तुत की गई मौखिक व पोस्टर प्रस्तुतियों के विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन का उत्साहवर्धन किया.

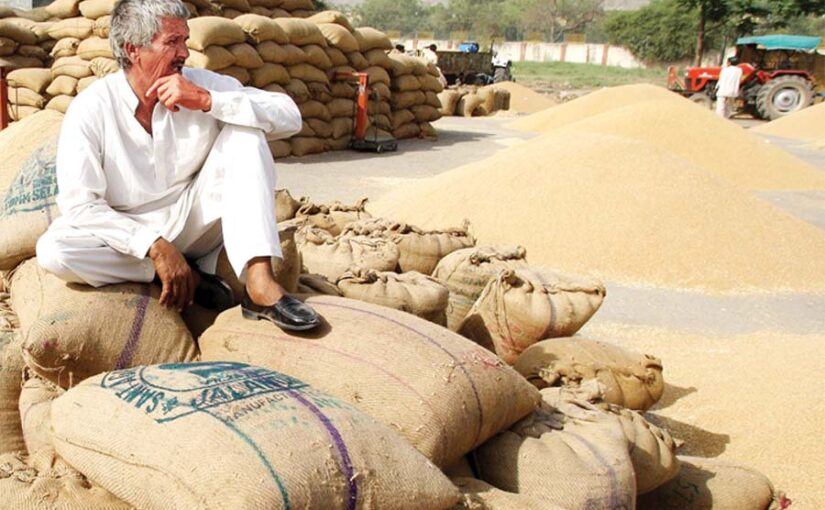

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना करता है. इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जिन में मुख्य हैं : धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास और जूट वगैरह.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना करता है. इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जिन में मुख्य हैं : धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास और जूट वगैरह. खाद्य सुरक्षा के लिए

खाद्य सुरक्षा के लिए