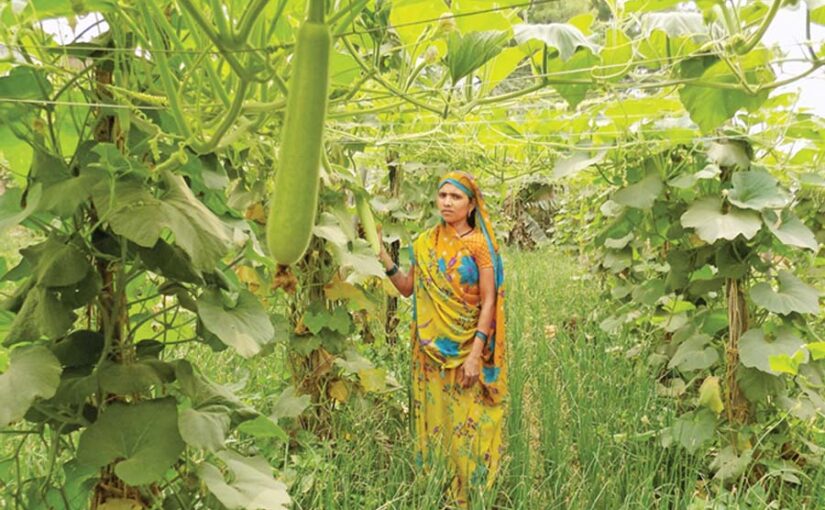

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के निवासी दिनेश छोटे किसान हैं. 8000 रुपए मासिक की प्राइवेट नौकरी करने वाले दिनेश के पास खेती के नाम पर महज 1 एकड़ सिंचित जमीन है. इस जमीन पर वे धान और गेहूं पैदा कर के अपने 6 सदस्यों के परिवार को खाना मुहैया कराते हैं. इस जमीन से उन्हें साल भर के लिए खाने का अनाज मिल जाता है. बाकी खर्चे वे बमुश्किल अपनी प्राइवेट नौकरी से पूरे करते हैं.

वह इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि जिस खेत में उन्होंने धान की फसल रोपी थी, उस का एक बड़ा हिस्सा आवारा पशुओं ने बरबाद कर दिया है. आवारा पशुओं ने सब तबाह कर दिया. उन को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें.

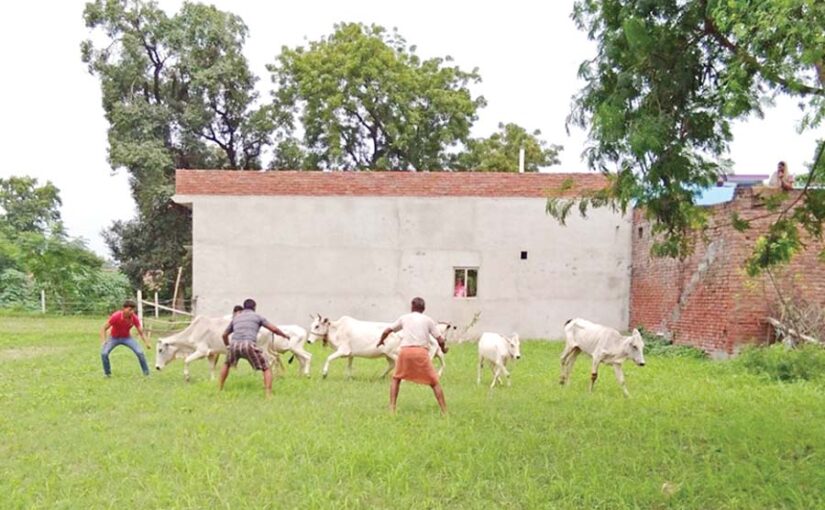

आवारा पशुओं के आतंक से बरबाद हुई खेती से चिंतित उन का कहना है कि यदि उन्हें यह फसल नहीं मिली तो उन के परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी. इस तबाही के बाद अपनी बचीखुची फसल की देखभाल के लिए उन्होंने अपने बेटे का स्कूल छुड़वा कर उसे रखवाली करने के काम में लगा दिया है. अब दिन में बेटा फसल की निगरानी करता है और रात को वे खुद खेत पर सोते हैं. उन्हें लगता है कि इस तरह से वे अपने परिवार के लिए तैयार अन्न की सुरक्षा कर सकते हैं.

यह दर्द अकेले दिनेश का नहीं है. इस इलाके के तमाम किसान इसी तरह के दर्द से जूझ रहे हैं. पहले से ही संकट से जूझ रहे इन किसानों को अचानक आई इस मुसीबत से उबरने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है. जो किसान फसल को बटाई पर तैयार करते हैं वे भी इन आवारा जानवरों से काफी परेशान हैं, क्योंकि उन की फसल तैयार करने की लागत जमीन मालिक से ज्यादा आती है. आवारा पशु झुंड में होते हैं और फसल को बरबाद कर देते हैं.

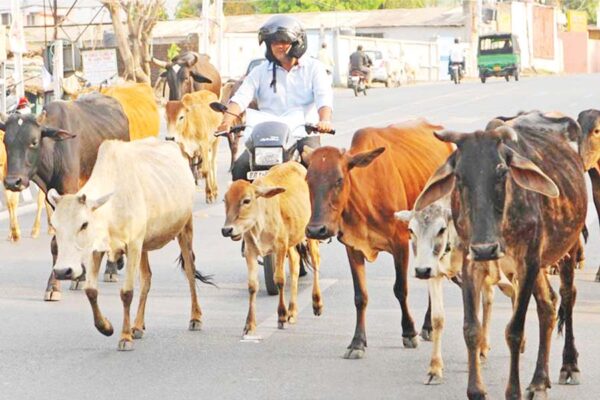

दरअसल, योगी सरकार द्वारा जब से अवैध बूचड़खानों पर कार्यवाही शुरू हुई है, तब से पशु व्यवसायी और कारोबारी गायों की खरीदबिक्री तकरीबन बंद कर चुके हैं. ऐसी स्थिति में लगातार महंगे हो रहे पशु चारे के कारण पशुपालकों ने बेकार पशुओं को रखना बंद कर दिया है यानी उन्हें खुला छोड़ दिया है, क्योंकि उन की अब कोई कीमत नहीं है.

काफी मात्रा में खुले छोड़े गए इन जानवरों को किसी गौशाला में भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन के लिए चारापानी और रखने की जगह नहीं है. आज हालत यह है कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, आवारा पशुओं के झुंड आप को दिखाई देंगे. ये आवारा पशु आज किसानों के लिए संकट बन गए हैं.

काफी मात्रा में खुले छोड़े गए इन जानवरों को किसी गौशाला में भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन के लिए चारापानी और रखने की जगह नहीं है. आज हालत यह है कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, आवारा पशुओं के झुंड आप को दिखाई देंगे. ये आवारा पशु आज किसानों के लिए संकट बन गए हैं.

बात यहीं तक सीमित नहीं है. गौकशी के नाम पर बंद किए गए बूचड़खानों से पशुपालन उद्योग पर भी संकट के बाद मंडराने लगे हैं. आज हालात ये हैं कि खुद योगी सरकार के पास भी इन आवारा पशुओं के निबटान का कोई उपाय नहीं है.

सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर बेकार गायबैलों और बछड़ों का आम किसान क्या करे? गौशालाओं की दुर्दशा का हाल भी किसी से छिपा नहीं है. ऐसे में आम पशुपालक अपने बेकार जानवरों को खुला छोड़ देते हैं. इस स्थिति के लिए सरकार खुद जिम्मेदार है.

दरअसल, अब तक उन इलाकों में किसानों को फसल की रखवाली की जरूरत नहीं पड़ती थी, जहां नीलगाय का आतंक नहीं था, अब आवारा पशुओं द्वारा फसलों की इस तरह से की जा रही तबाही की वजह से किसानों ने बाकायदा खेतों के पास मचान बना लिए हैं, जिस से वे अपनी फसलों की देखभाल कर रहे हैं. कई किसान सिर्फ अपने खाने के लिए ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि उन का कहना है कि यदि फसल ठीक से नहीं हुई तो वे खेती के कर्ज को कैसे अदा कर पाएंगे?

दिनेश से जब यह पूछ गया कि आखिर वे इन आवारा पशुओं से खेती को बचाने के लिए क्या तरीके सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार को इन की खरीदफरोख्त की मंजूरी दे देनी चाहिए ताकि इन बेकार जानवरों को बेचा जा सके. उन के मुताबिक उन के पास खुद एक बूढ़ी गाय है, जिसे बेच कर वे नई गाय लेना चाहते हैं ताकि घर में दूध का इंतजाम हो सके. लेकिन गाय के लिए उन के पास कोई खरीदार नहीं है और 2 गाय रखने की उन की हिम्मत नहीं है.

पिछले 15 सालों से पशुओं की खरीदबिक्री का काम कर रहे कपील अहमद से जब पूछा गया कि क्या वे अब गायबैलों की खरीदबिक्री नहीं करते, तो उन का कहना था कि अब वे इस काम को बंद कर चुके हैं. इस की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले गायों को ले जाते हुए उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगता था, लेकिन अब उन की हिम्मत नहीं होती है.

एक किसान के मुताबिक गायों की तस्करी का आरोप लगा कर पुलिस ने उन का बेवजह उत्पीड़न किया, जबकि वे केवल भैंसों का ही कारोबार करते थे. वे बताते हैं कि उन के घर तकरीबन 2-4 किसान हर दिन आते हैं जो अपनी गाय और बैलबछड़े खरीदने को कहते हैं, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं.

एक किसान के मुताबिक गायों की तस्करी का आरोप लगा कर पुलिस ने उन का बेवजह उत्पीड़न किया, जबकि वे केवल भैंसों का ही कारोबार करते थे. वे बताते हैं कि उन के घर तकरीबन 2-4 किसान हर दिन आते हैं जो अपनी गाय और बैलबछड़े खरीदने को कहते हैं, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं.

कुल मिला कर योगी सरकार के इस गौ प्रेम ने आज केवल पशुपालन को ही संकट में नहीं डाला, बल्कि किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है. आज जब खेती लगातार घाटे का सौदा बन चुकी है और किसान कर्ज के बोझ तले दब कर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं. ऐसे में आवारा पशु किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं. पहले से ही मुसीबतें झेल रहे किसान इस नई परेशानी का सामना कैसे करेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. फिलहाल आवारा पशुओं के आतंक से परेशान किसानों के पास आंसू बहाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है.

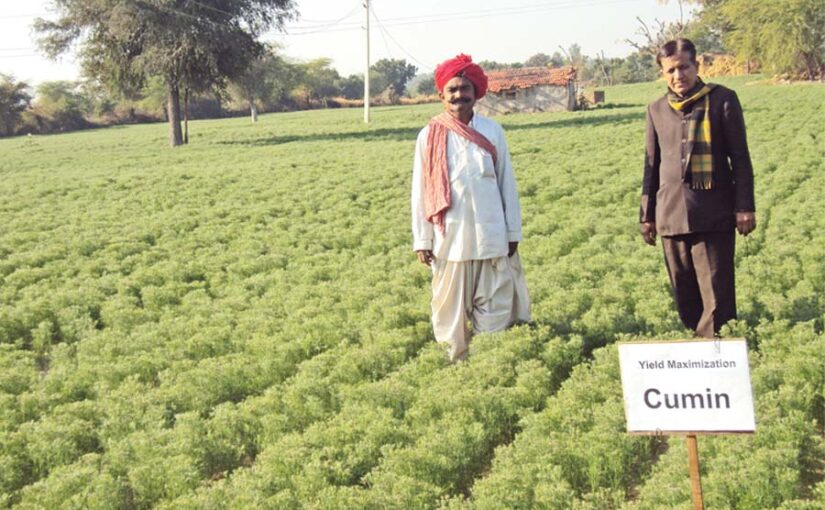

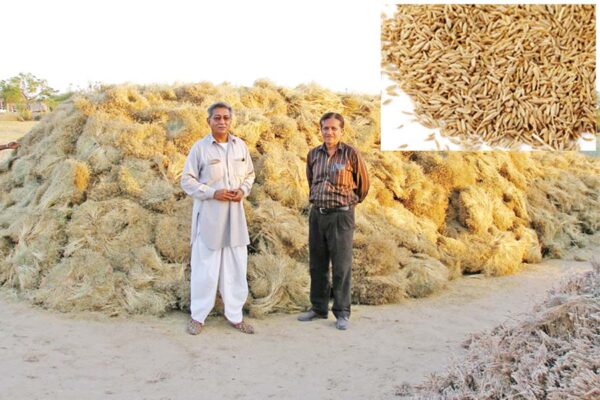

जीरे के रोग और कीट

जीरे के रोग और कीट