Brinjal : भारतीय बागबानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने बैगन की 3 नई किस्में ईजाद की हैं, अर्का अवनाश, अर्का हर्षित और अर्का उन्नति.

अर्का अविनाश : इस किस्म के पौधे लंबे और फैलाव लिए होते हैं. इस की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं. इस के फल हरे, कोमल और अधिक भंडारण क्षमता वाले होते हैं. पकने की क्वालिटी भी उत्तम पाई गई है. यह जीवाणु उकटा की प्रतिरोधी किस्म है. यह किस्म प्रति हेक्टेयर 30 टन तक उपज दे देती है.

अर्का हर्षित : इस किस्म के पौधे लंबे और फैले हुए होते हैं. इस किस्म की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं. यह किस्म प्रति हेक्टेयर 40 टन तक उपज दे देती है.

अर्का उन्नति : इस किस्म के पौधे लंबे व उठे हुए होते हैं. पत्तियां गहरी हरी और हरे कैलिक्स वाले फल होते हैं जो गुच्छों में लगते हैं. फल कोमल और उन की भंडारण क्षमता ज्यादा होती है.

यह किस्म जीवाणु उकटा की प्रतिरोधी है. इस किस्म की एक खूबी यह भी है कि इसे खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है. यह किस्म प्रति हेक्टेयर 40 टन तक उपज दे देती है.

जलवायु : बैगन उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है. इसे गरम मौसम की जरूरत होती है. पौधों की अच्छी बढ़वार और विकास के लिए 20-30 डिगरी सैंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है.

अगर मौसम लंबी अवधि तक ठंडा रहे तो पौधों की बढ़वार पर बुरा असर पड़ता है. थोड़े पाले से भी इसे ज्यादा नुकसान हो जाता है.

भूमि : बैगन को वैसे तो तमाम तरह की जमीनों में उगाया जा सकता है, पर सही जल निकास वाली दोमट मिट्टी, जिस का पीएच मान 5.5-6.0 हो, अच्छी मानी गई है.

जमीन की तैयारी : पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें. उस के बाद 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर या हैरो से आरपार कर के कुछ सप्ताह तक खूली धूप में छोड़ दें. रोपाई करने से पहले खेत में सिंचाई के लिए सुविधानुसार क्यारियां बना लें.

खाद और उर्वरक: बैगन की फसल लंबी अवधि वाली होती है. उच्च उर्वरता वाली जमीनों में यह ज्यादा उपज देने वाली फसल है. इस की उच्च गुणवत्ता वाली ज्यादा उपज लेने के लिए इस की मिट्टी जांच कराना बहुत जरूरी है. अगर किसी कारणवश मिट्टी जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर निम्न मात्रा में खाद व उर्वरक जरूर डालें:

गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 250-300 क्विंटल, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम.

गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को पहली जुताई से पहले खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए. नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बना कर आखिरी जुताई के समय डालना चाहिए. नाइट्रोजन की बाकी बची आधी मात्रा को 2 बराबर हिस्सों में बांट कर एक भाग रोपाई के 30 दिन बाद और दूसरा भाग रोपाई के 45 दिन बाद टौप ड्रैसिंग के दौरान देना चाहिए.

पौध रोपाई

बीज द्वारा पहले बैगन की पौध तैयार की जाती है, फिर पौध तैयार होने पर उसे खेत में रोपा जाता है. बैगन की बोआई के 3 प्रमुख मौसम हैं:

शरद शिशिर : इस मौसम में पौधशाला में बीज जून माह के अंत से जुलाई माह के मध्य तक बोए जाते हैं और रोपाई जुलाई माह में की जाती है.

वसंतग्रीष्म : इस के लिए पौधशाला में बीज अक्तूबरनवंबर माह में बोए जाते हैं और रोपाई जनवरीफरवरी माह में की जाती है.

बीज की मात्रा : एक हेक्टेयर के लिए 400-500 ग्राम बीज पर्याप्त हैं.

बीजों को पौधशाला में बोने से पहले 2.5 ग्राम थाइरम या सेरेसान जीएन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए. ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में पौधा महज 4 हफ्ते में रोपने लायक हो जाता है.

पौधों की रोपाई : पौधशाला से पौधा निकालने के 2-3 दिन पहले हलकी सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि पौधों को सुगमता से बिना जड़ों के नुकसान पहुंचाए उखाड़ा जा सके. लंबे बैगन की किस्मों को पंक्तियों व पौधों की दूरी क्रमश: 60 सैंटीमीटर × 60 सैंटीमीटर और गोल बैगन की किस्मों में क्रमश: 75 सैंटीमीटर × 60 सैंटीमीटर रखें. पौधों की रोपाई के तुरंत बाद हलकी सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि पौधे सुगमता से जम सकें.

सिंचाई और जल निकास

बैगन में सिंचाई कई बातों पर निर्भर करती है. इन में जमीन, फसल उगाने का समय और वातावरण प्रमुख हैं. जांच से पता चला है कि बैगन की ज्यादा उपज लेने के लिए 100-110 सैंटीमीटर पानी की जरूरत होती है. बहुत ज्यादा या कम सिंचाई करने से बैगन की फसल खराब हो सकती है.

आमतौर पर गरमियों में प्रति सप्ताह और सर्दियों में 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना सही रहता है, जबकि खरीफ फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, पर काफी लंबी अवधि तक बारिश न हो तो जरूरत के मुताबिक सिंचाई करें.

कभीकभी बारिश के मौसम में ज्यादा बारिश होने से पानी खेत में जमा हो जाता है. अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो फालतू पानी को तुरंत ही निकालने का बंदोबस्त करना चाहिए वरना पौधे पीले पड़ कर मर जाते हैं.

फसल सुरक्षा

खरपतवार नियंत्रण : बैगन के पौधों की बढ़वार धीमी गति से होती है इसलिए वे खरपतवारों के साथ होड़ नहीं कर पाते हैं इसलिए पौधों की शुरुआती बढ़वार के समय हलकी निराईगड़ाई करनी चाहिए. पूरी फसल में 3-4 निराईगुड़ाई करना काफी होता है.

खरपतवार की सही रोकथाम करने के लिए खरपतवारनाशकों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. फ्लोक्लोरलिन की 1.0-1.5 किलो सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें. इस के बाद एक बार हाथ से निराईगुड़ाई करें, जब फसल 30 दिन की हो जाए.

कीट नियंत्रण

एपीलेकना बीटिल : यह कीट पौधशाला से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है. इस कीट का शिशु छोटा व लाल रंग का होता है. इस से पहले पीले रंग का होता है. यह कीट पत्तियों को खा कर छलनी जैसा बना देता है.

रोकथाम : हाथ से अंडों, सूंडि़यों व प्रौढों को इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए. कार्बोरिल या मैलाथियान के 0.1 फीसदी घोल का पर्णीय छिड़काव करना चाहिए. कीटरोधक किस्में जैसे अर्का शिरीष, हिसार चयन 14, संकर विजय नामक किस्में उगानी चाहिए.

शाखा व फल छेदक : इस कीट की सूंड़ी चिकनी व गुलाबी रंग की होती है जो बालरहित होती है. इस की पीठ पर बैगनी रंग की धारियां होती हैं. इस की सूंडि़यां नई शाखाओं में घुस जाती हैं जिस की वजह से शाखाएं मुरझा जाती हैं. बाद में ये सूंडि़यां फल में छेद कर के घुस जाती हैं.

रोकथाम : कीट लगी शाखाओं और फलों को तोड़ कर नष्ट कर दें. मैटासिस्टौक्स 2 मिलीलिटर दवा प्रति लिटर पानी में घोल कर छिड़काव करें. 4-5 साल का फसल चक्र अपनाएं.

तना छेदक : इस कीट की सूंड़ी तने में घुस कर फसल को नुकसान पहुंचाती है और तना नीचे की ओर झुक जाता है.

रोकथाम : कीट लगी शाखाओं और फलों को तोड़ कर नष्ट कर दें. मैटासिस्टौक्स 2 मिलीलिटर दवा प्रति लिटर पानी में घोल कर छिड़काव करें. 4-5 साल का फसल चक्र अपनाएं.

इस के अलावा हरा तेला एक छोटा कीट होता है जो पत्तियों के निचले भाग में पाया जाता है. यह पत्तियों का रस चूसता है. इस के चलते पत्तियां मुड़ जाती हैं और आखिर में मुरझा जाती हैं और भूरे रंग की हो जाती हैं. इस की रोकथाम में कीट लगे पौधों को नष्ट करे दें.

आर्द्र विगलन : यह एक फफूंदीजनित रोग है. यह रोग पौधशाला में लगता है. जिन पौधों में यह रोग लगता है, वे भूस्तर से सड़ने लगते हैं. पौधशाला में पौधों का मुरझाना और सूख जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है.

रोकथाम : पौधशाला में बीज बोने से 10-15 दिन पहले कैप्टान या थाइरम की 2 ग्राम दवा प्रति लिटर पानी में घोल कर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए.

बीज बोने से पहले कैप्टान या थाइरम की 2 ग्राम दवा प्रति लिटर पानी में घोल कर उपचारित करना चाहिए. बीज बोने से पहले 50 डिगरी सैंटीग्रेड तापमान के गरम पानी से 30 मिनट तक उपचारित करना चाहिए.

रोगी पौधों पर रोग के लक्षण दिखाई देते ही उन्हें उखाड़ देना चाहिए. 3-4 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए.

फोमोप्सिस झुलसा : यह एक फफूंदीजनित रोग है. रोगी पत्तियों पर छोटेछोटे गोल भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं. अनियमित आकार के धब्बे पत्तियों के किनारे दिखाई देते हैं. फलों के धब्बों में धूल के कणों के समान भूरी रचना साफ दिखाई देती है. इस रोग का प्रकोप पौधशाला के पौधों पर भी होता है, जिस के चलते पौधे झुलस जाते हैं.

रोकथाम : सेहतमंद बीज ही बोएं. बीज बोने से पहले कैप्टान या थाइरम से उपचारित कर लें. पौधशाला में कैप्टान के 0.2 फीसदी घोल का प्रति सप्ताह पर्णीय छिड़काव करें. रोपाई के बाद 0.2 फीसदी जिनेब या मैनेब का छिड़काव करें.

पत्तियों के धब्बे : यह रोग 4 प्रकार की फफूंदियों द्वारा फैलता है जैसे आल्टरनेरिया मेलांजनि, आल्टरनेरिया सोलेनाई, स्कोस्पोरा-सोलेनाई मेलांजनि और सरकोस्पोरा मेलांजनि.

आल्टरनेरिया की दोनों प्रजातियों के कारण पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे बन जाते हैं. इस वजह से पत्तियां पीली पड़ कर मर जाती हैं और आखिर में गिर जाती हैं. इस के अलावा रोगी पत्तियां भी गिर जाती हैं और पौधों पर फल कम लगते हैं.

रोकथाम : रोगी पत्तियों को तोड़ कर जला देना चाहिए. खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए. ब्लाइटौक्स के 0.2 फीसदी घोल का 7-8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें.

फलों की तोड़ाई: जब फल पूरी तरह से पक जाएं, कोमल हों और उन में रंग आ जाए तब उन्हें तोड़ लेना चाहिए क्योंकि फलों को देरी से तोड़ने पर वे कठोर हो जाते हैं और उन में बीज पक जाते हैं व फलों का रंग फीका पड़ जाता है. इस वजह से फल सब्जी बनाने के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं. आमतौर पर फल लगने के तकरीबन 8-10 दिन बाद फल तोड़ने लायक हो जाते हैं.

उपज : बैगन की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जिन में जमीन की किस्म, उगाई जाने वाली किस्म, फसल की देखभाल प्रमुख हैं. अगर बैगन की किस्मों को सही तरीके से बोया जाए तो प्रति हेक्टेयर 40 टन तक उपज मिल जाती है.

मशीनों पर छूट

मशीनों पर छूट

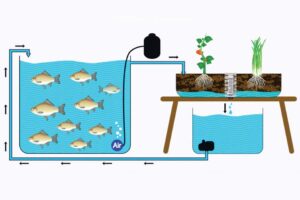

आने वाले समय में इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाएगा तो इस से मछलियों के साथसाथ रसायनमुक्त सब्जियां भी मिलेंगी.

आने वाले समय में इस तकनीक को इस्तेमाल किया जाएगा तो इस से मछलियों के साथसाथ रसायनमुक्त सब्जियां भी मिलेंगी.

‘शबला सेवा संस्थान’ के संस्थापक अविनाश कुमार ने 3 पहले सेब (Apple) का पौधा लगाया था और अब इस पेड़ में पहली बार फल आने लगे हैं. अविनाश कुमार को उम्मीद है कि इस बार भले ही 15 से 20 किलोग्राम सेब (Apple) ही बच पाएं, लेकिन आने वाले समय में इस इलाके की बंजर जमीन पर सेब (Apple) के बगीचे नजर आएंगे.

‘शबला सेवा संस्थान’ के संस्थापक अविनाश कुमार ने 3 पहले सेब (Apple) का पौधा लगाया था और अब इस पेड़ में पहली बार फल आने लगे हैं. अविनाश कुमार को उम्मीद है कि इस बार भले ही 15 से 20 किलोग्राम सेब (Apple) ही बच पाएं, लेकिन आने वाले समय में इस इलाके की बंजर जमीन पर सेब (Apple) के बगीचे नजर आएंगे.