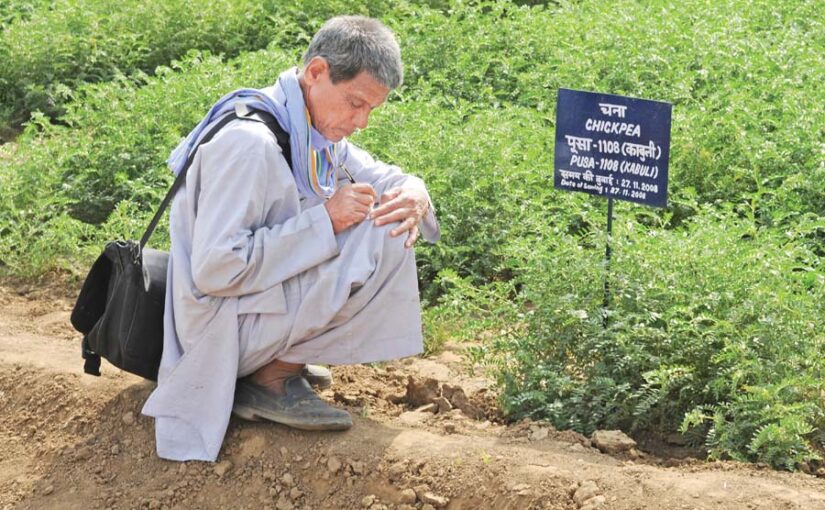

दलहनी फसलों में चने की खेती अपना खास स्थान रखती है. भारत दुनिया का सब से ज्यादा चना पैदा करने वाला देश है. चने की तकरीबन 70-75 फीसदी पैदावार हमारे देश में होती है. उत्तर से मध्य व दक्षिण भारत के राज्यों में चना रबी फसल के रूप में उगाया जाता है. चना उत्पादन की नई उन्नत तकनीक व उन्नतशील किस्मों का इस्तेमाल कर किसान चने का उत्पादन और भी बढ़ा सकते हैं.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय समन्वित चना अनुसंधान परियोजना ने हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (झारखंड) में आयोजित अपने 24वें वार्षिक बैठक में जीनोमिक्स की मदद से विकसित चना की 2 बेहतर किस्मों ‘पूसा चिकपी-10216’ और ‘सुपर एनेगरी 1’ को जारी किया है, जो चने की दूसरी किस्मों से कहीं बेहतर है.

पूसा चिकपी 10216

* चना की यह एक खास किस्म है. इसे डाक्टर भारद्वाज चेल्लापिला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के नेतृत्व में चिकपी ब्रीडिंग ऐंड मोलेकुलर ब्रीडिंग टीम द्वारा डाक्टर वार्ष्णेय के. राजीव, इक्रिसैट के नेतृत्व वाली जीनोमिक्स टीम के सहयोग से विकसित किया गया है.

* इस किस्म को आणविक मार्करों की मदद से ‘पूसा 372’ की आनुवांशिक पृष्ठभूमि में आनुवांशिक ‘क्यूटीएल हौटस्पौट’ के बाद विकसित किया गया है.

* ‘पूसा 372’ देश के मध्य क्षेत्र, उत्तरपूर्व मैदानी इलाकों और उत्तरपश्चिम मैदानी इलाकों में उगाई जाने वाली चना की एक खास किस्म है. इस का इस्तेमाल लंबे समय यानी देर से बोई जाने वाली स्थितियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षणों में मापक (नियंत्रण किस्म) के रूप में किया जाता रहा है. इस किस्म का विकास साल 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था. हालांकि इस का उत्पादन कम हो गया था.

* इस को प्रतिस्थापित करने के लिए साल 2014 में चना के ‘आईसीसी 4958’ किस्म में ‘सूखा सहिष्णुता’ के लिए पहचाने गए जीनयुक्त ‘क्यूटीएल हौटस्पौट’ को आणविक प्रजनन विधि से ‘पूसा 372’ के आनुवांशिक पृष्ठभूमि में डाल कर विकसित किया गया है.

* नई किस्म की औसत पैदावार 1447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है. भारत के मध्य क्षेत्र में नमी कम होने की स्थिति में यह किस्म ‘पूसा 372’ से तकरीबन 11.9 फीसदी ज्यादा पैदावार देती है.

* इस किस्म के पकने की औसत अवधि 110 दिन है. दाने का रंग उत्कृष्ट होने के साथसाथ इस के 100 बीजों का वजन तकरीबन 22.2 ग्राम होता है.

* खास रोगों मसलन फुसैरियम विल्ट, सूखी जड़ सड़ांध और स्टंट के लिए यह किस्म मध्यम रूप से प्रतिरोधी है और इसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों में खेती के लिए चुना गया है.

डाक्टर भारद्वाज चेल्लापिला ने बताया है कि ‘पूसा चिकपी 10216’ भारत में चना की वाणिज्यिक खेती के लिए पहचानी जाने वाली खास सहिष्णुतायुक्त पहली आणविक प्रजनन किस्म बन गई है.

सुपर एनेगरी 1

* इस किस्म को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर (कर्नाटक) और इक्रिसैट के सहयोग से विकसित किया गया है.

* इस किस्म को चना के ‘डब्लूआर 315’ किस्म में फुसैरियम विल्ट रोग के लिए पहचाने गए प्रतिरोधी जीनों को आणविक प्रजनन विधि से कर्नाटक राज्य की प्रमुख चना किस्म एनेगरी 1 की आनुवांशिक पृष्ठभूमि में डाल कर विकसित किया गया है.

* इस किस्म की औसत पैदावार 1898 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और यह एनेगरी किस्म से तकरीबन 7 फीसदी अधिक पैदावार देती है. साथ ही, दक्षिण भारत में उपज कम करने वाले कारक फुसैरियम विल्ट रोग के लिए बेहद प्रतिरोधी है.

* यह किस्म औसतन 95 से 110 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है. इस के 100 बीजों का वजन तकरीबन 18 से 20 ग्राम तक होता है.

* इस किस्म को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में खेती के लिए चुना गया है.

उपयुक्त जलवायु

चने की खेती तकरीबन 78 फीसदी असिंचित इलाकों और 22 फीसदी सिंचित इलाकों में की जाती है. सर्दी में फसल होने के कारण चना की खेती कम बारिश वाले इलाकों और कम ठंडक वाले इलाकों में की जाती है. फूल आने की दशा में यदि बरसात हो जाए तो फूल झड़ने के कारण फसल को बहुत नुकसान होता है.

चने के अंकुरण के लिए कुछ अधिक तापमान की जरूरत होती है, जबकि पौधों की सही बढ़वार के लिए आमतौर पर ठंडे मौसम की जरूरत होती है.

उपयुक्त जमीन

चने की खेती बलुई से ले कर दोमट और मटियार मिट्टी में की जा सकती है. इस के अलावा चने की खेती के लिए भारी दोमट और मडुआ, पड़आ, कछारी जमीन, जहां पानी जमा न होता हो, वह भी ठीक मानी जाती है.

काबुली चने की खेती के लिए मटियार दोमट और काली मिट्टी, जिस में पानी की सही मात्रा धारण करने की कूवत होती है, उस में सफलतापूर्वक खेती की जाती है. लेकिन जरूरी यह है कि पानी के भरने की समस्या न हो. जल निकासी का सही प्रबंध होना चाहिए.

खेत की तैयारी

चने की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से करनी चाहिए. इस के बाद एक क्रास जुताई हैरो से कर के पाटा लगा कर जमीन समतल कर लें.

फसल को दीमक व कटवर्म के प्रकोप से बचाने के लिए आखिरी जुताई के समय उस की रोकथाम का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए. जमीन की पैदावार कूवत बनाए रखने और फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए.

बोआई का उचित समय

उत्तर भारत के असिंचित इलाकों में चना की बोआई अक्तूबर माह के दूसरे पखवारे में करें और सिंचित इलाकों में नवंबर माह के पहले पखवारे में करनी चाहिए.

पछेती बोआई दिसंबर माह के पहले हफ्ते कर लेनी चाहिए. देश के मध्य भाग में अक्तूबर का पहला और दक्षिण राज्य में सितंबर के आखिरी हफ्ते से अक्तूबर का पहला सप्ताह चने की बोआई के लिए उचित है.

बीजोपचार : चने की खेती में कई तरह के कीट और रोगों से बचाव के लिए बीज को उपचारित कर के बोआई करनी चाहिए. बीज को उपचारित करते समय ध्यान रखें कि सब से पहले उसे फफूंदीनाशी, फिर कीटनाशी और आखिर में राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें.

जड़ गलन व उकटा रोग की रोकथाम के लिए बीज को कार्बंडाजिम या मैंकोजेब या थाइरम की 1.5 से 2 ग्राम मात्रा द्वारा प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें.

दीमक और दूसरे जमीनी कीटों की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी या इंडोसल्फान 35 ईसी की 8 मिलीलिटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर के बोआई करनी चाहिए.

बीजों को उपचारित कर के एक लिटर पानी में 250 ग्राम गुड़ को गरम कर के ठंडा होने पर उस में राइजोबियम कल्चर व फास्फोरस घुलनशील जीवाणु को अच्छी तरह मिला कर उस में बीज उपचारित करना चाहिए. उपचारित बीज को छाया में सुखा कर शीघ्र बोआई कर देनी चाहिए.

उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी जांच के मुताबिक करें तो ज्यादा अच्छा होगा. वैसे, सामान्य तौर पर 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि असिंचित अवस्था में 2 फीसदी यूरिया या डीएपी का फसल पर छिड़काव करने से अच्छी पैदावार मिलती है.

सिंचाई प्रबंधन : चने की खेती मुख्यत: असिंचित अवस्था में की जाती है, जहां पर सिंचाई के लिए सीमित पानी मुहैया हो, वहां फूल आने के पहले (बोआई के 50-60 दिन बाद) एक हलकी सिंचाई करें. सिंचित इलाकों में दूसरी सिंचाई फली बनते समय जरूर करें.

सिंचाई करते समय यह ध्यान दें कि खेत के किसी भी हिस्से में पानी जमा न होने दें, वरना फसल को नुकसान हो सकता है. फूल आने की स्थिति में सिंचाई नहीं करनी चाहिए.

खरपतवार पर नियंत्रण

खरपतवार चने की खेती को 50 से 60 फीसदी तक नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए खरपतवार नियंत्रण जरूरी है.

खरपतवार नियंत्रण के लिए पैंडीमिथेलिन 30 ईसी को 3 लिटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लिटर पानी में घोल कर बोआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव यंत्र द्वारा छिड़काव करना चाहिए. फसल में कम से कम 2 बार निराईगुड़ाई करें. पहली गुड़ाई फसल बोने के 35-40 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई 50-60 दिनों बाद कर देनी चाहिए.

कीट नियंत्रण : चने की खेती में मुख्य रूप से फली भेदक कीट का हमला ज्यादा होता है. देर से बोआई की जाने वाली फसलों में इस का प्रकोप अधिक होता है.

फली भेदक के नियंत्रण के लिए इंडोसकार्ब (2 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी) या स्पाइनोसैड (0.4 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी) या इमामेक्टीन बेंजोएट (0.4 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी) का छिड़काव करें. एनपीवी उपलब्ध होने पर इस का 250 लार्वा समतुल्य 400 से 500 लिटर पानी में घोल कर 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं. इसी तरह 5 फीसदी नीम की निबौली के सत का प्रयोग भी इस के नियंत्रण के लिए कारगर है.

रोग नियंत्रण : चने की खेती में मुख्य रूप से उकटा और शुष्क मूल विगलन रोग होता है. फसल को इन से बचाने के लिए बोआई से पहले बीज को फफूंदीनाशक जैसे 1.0 ग्राम बीटावेक्स और 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें. जिन इलाकों में इन रोगों का अधिक प्रकोप हो, वहां पर उकटा और शुष्क मूल विगलन रोगरोधी किस्में बोएं.

इस के अलावा चने की फसल में कीट रोगों का भी प्रकोप होता है. इस का समयसमय पर खात्मा करना जरूरी है. चने की फसल में खासतौर से फली भेदक कीट का प्रकोप अधिक होता है जो शुरुआती दौर में पत्तियों को खाता है, बाद में फली बनने पर छेद बना कर उस में घुस जाता है और दानों को खोखला कर देता है.

इस के अलावा झुलसा रोग, उकटा रोग वगैरह फसल में आते हैं जिन की समय से रोकथाम जरूरी है और अपनी रोगग्रस्त फसल को कृषि विशेषज्ञ को दिखा कर कीट बीमारी पर काबू पाया जा सकता है.

पाले से बचाव : पाले से भी फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है. पाला पड़ने की संभावना दिसंबर माह से जनवरी माह में अधिक होती है. पाले के प्रभाव से फसल को बचाने के लिए फसल में गंधक के तेजाब की 0.1 फीसदी मात्रा यानी एक लिटर गंधक के तेजाब को 1,000 लिटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करना चाहिए. पाला पड़ने की संभावना होने पर खेत के चारों ओर धुआं करना भी लाभदायक रहता है.

फसल की कटाई और गहाई : चने की फसल की पत्तियां व फलियां पीली व भूरे रंग की हो जाएं और पत्तियां गिरने लगें और दाने सख्त हो जाएं तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए. काटी गई फसल जब अच्छी तरह सूख जाए, तो थ्रेशर द्वारा दाने को भूसे से अलग कर लेना चाहिए और पैदावार को सुखा कर भंडारित करना चाहिए.

विभिन्न राज्यों के लिए अन्य किस्में

विभिन्न राज्यों के लिए अन्य किस्में

मध्य प्रदेश : जेजी 74, जेजी 315, जेजी 322, पूसा 391, विश्वास (फुलेजी 5), विजय, विशाल, जेजी 16, जेजी 130, जेजीजी 1, जवाहर ग्राम काबुली 1, बीजीडी 128 (के), आईपीसीके 2002-29, आईपीसीके 2004-29 (के), पेकेवी काबुली 4 आदि खास हैं.

राजस्थान : हरियाणा चना 1, डीसीपी 92-3, पूसा 372, पूसा 329, पूसा 362, उदय, सम्राट, जीपीएफ 2, पूसा चमत्कार (बीजी 1053), आरएसजी 888, आलोक (केजीडी 1168), बीजीडी 28 (के), जीएनजी 1581, आरएसजी 963, राजास, आरएसजी 931, जीएनजी 143, पीबीजी 1, जीएनजी 663 वगैरह किस्में प्रमुख हैं.

हरियाणा : डीसीपी 92-3, हरियाणा चना 1, हरियाणा काबुली चना 1, पूसा 372, पूसा 362, पीबीजी 1, उदय, करनाल चना 1, सम्राट, वरदान, जीपीएफ 2, चमत्कार, आरएसजी 888, हरियाणा काबुली चना 2, बीजीएम 547, फुलेजी 9425-9, जीएनजी 1581 आदि प्रमुख हैं.

पंजाब : पूसा 256, पीबीजी 5, हरियाणा चना 1, डीसीपी 92-3, पूसा 372, पूसा 329, पूसा 362, सम्राट, वरदान, जीपीएफ 2, पूसा चमत्कार (बीजी 1053), आरएसजी 888, बीजीएम 547, फुलेजी 9425-9, जीएनजी 15481, आलोक (केजीडी 1168), पीबीजी 3, आरएसजी 963, राजास और आरजी 931 वगैरह खास हैं.

उत्तर प्रदेश : डीसीपी 92-3, केडब्लूआर 108, पूसा 256, पूसा 372, वरदान, जेजी 315, आलोक (केजीडी 1168), विश्वास, पूसा 391, सम्राट, जीपीएफ 2, विजय, पूसा काबुली 1003, गुजरात ग्राम 4 आदि प्रमुख हैं.

बिहार : पूसा 372, पूसा 256, पूसा काबुली 1003, उदय, केडब्लूआर 108, गुजरात ग्राम 4 और आरएयू 52 वगैरह प्रमुख हैं.

छत्तीसगढ़ : जेजी 315, जेजी 16, विजय, वैभव, जवाहर ग्राम काबुली 1, बीजी 372, पूसा 391, बीजी 072 और आईसीसीवी 10 वगैरह खास हैं.

गुजरात : पूसा 372, पूसा 391, विश्वास, जेजी 16, विकास, विजय, विशाल, धारवाड़ प्रगति, गुजरात ग्राम 1, गुजरात ग्राम 2, जवाहर ग्राम काबुली 1, आईपीसीके 2009-29 और आईपीसीके 2004-29 वगैरह प्रमुख हैं.

महाराष्ट्र : पूसा 372, विजय, जेजी 16, विशाल, पूसा 391, विश्वास (फुलेजी 5) धारवाड़ प्रगति, विकास, फुलेजी 12, जवाहर ग्राम काबुली 1, विहार, केएके 2, बीजीडी 128, (के), आईपीसीके 2002-29, आईपीसीके 2004-29, फुलेजी-0517 (के) और पेकेवी काबुली 4 वगैरह खास हैं.

झारखंड : पूसा 372, पूसा 256, पूसा काबुली 1003, उदय, केडब्लूआर 108 और गुजरात ग्राम 4 वगैरह खास हैं.

उत्तराखंड : पंत जी 186, डीसीपी 92-3, सम्राट, केडब्लूआर 108, पूसा चमत्कार (बीजी 1053) बीजीएम 547 और फुलेजी 9425-9 वगैरह खास हैं.

हिमाचल प्रदेश : पीबीजी 1, डीसीपी 92-3, सम्राट, बीजीएम 549 और फुलेजी 9425-9 वगैरह खास हैं.

आंध्र प्रदेश : भारती (आईसीसीवी 10) जेजी 11, फुलेजी 95311 (के) और एमएनके 1 वगैरह प्रमुख हैं.

असम : जेजी 73, उदय (केपीजी 59), केडब्लूआर 108 और पूसा 372 वगैरह खास हैं.

जम्मू और कश्मीर : डीसीपी 92-3, सम्राट, पीबीजी 1, पूसा चमत्कार (बीजी 1053), बीजी एम 547 और फुलेजी 9425-9 वगैरह खास हैं.

कर्नाटक : जेजी 11, अन्नेगिरी 1, चाफा, भारती (आईसीसीवी 10), फुलेजी 9531, श्वेता (आईसीसीवी 2) एमएनके 1 वगैरह खास हैं.

मणिपुर : जेजी 74, पूसा 372, बीजी 253 वगैरह हैं.

मेघालय : जेजी 74, पूसा 372 और बीजी 256 वगैरह हैं.

ओडिशा : पूसा 391, जेजी 11, फुलेजी 95311, आईसीसीवी 10 वगैरह खास हैं.

तमिलनाडु : आईसीसीवी 10, पूसा 372 और बीजी 256 प्रमुख है.

पश्चिम बंगाल : जेजी 74, गुजरात ग्राम 4, केडब्लूआर 108, पूसा 256, महामाया 1 और महामाया 2 वगैरह खास हैं.

काबुली चना की नई किस्म एसआर 10

हाल ही में काबुली चना की नई किस्म एसआर 10 विकसित की गई है. इस किस्म से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिल सकेगी. इस किस्म के 100 दानों का वजन तकरीबन 50 ग्राम से अधिक होगा. इस की बोआई नवंबर के पहले हफ्ते में कर सकते हैं. यह फसल मार्च तक पक कर तैयार हो जाती है.

राजस्थान में विकसित चना किस्म एसआर 10 का कृषक पौध अधिकार प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत किया गया है.

हरा चना की किस्म आरएसजी 991

किस्म आरएसजी 991 रोग प्रतिरोधी होने के साथ प्रसंस्करण के लिए भी बेहतर है. राजस्थान के झुंझुनूं, टोंक और राज्य के अन्य जिलों में इस किस्म को उगा कर किसान बाजार से अच्छी आमदनी ले रहे हैं.

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान मटर की तरह इस के हरे दानों को बेच सकते हैं. यह हरे चने की एक किस्म है. इस की कटाई के बाद हरे दानों का वैज्ञानिक विधि से भंडारण भी कर सकते हैं. भंडारित उपज से समय के मुताबिक हरे छोले तैयार कर बाजार में बेच सकते हैं. हरे छोले तैयार करने के लिए इन्हें रातभर पानी में भिगोना होता है और उस के बाद सुबह पानी निकाल कर इन को बाजार में बेचा जा सकता है.

हरे चने की यह किस्म सिंचित और असिंचित दोनों ही इलाकों के लिए सही मानी गई है, जो 135 से 140 दिन में पक कर तैयार हो जाती है.

* मटर की समय पर बोई गई फसल में फूल आने से पहले हलकी सिंचाई करें. मटर में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए डाईमिथोएट 30 ईसी दवा की एक लिटर मात्रा व फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 ईसी दवा की एक लिटर मात्रा या मोनोक्रोटोफास 36 ईसी कीटनाशी की 750 मिलीलिटर मात्रा 600 से 800 लिटर पानी में घोल कर छिड़काव करें. मटर की रतुआ बीमारी की रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा की 2 किलोग्राम मात्रा 600 से 800 लिटर पानी में घोल कर खड़ी फसल पर छिड़काव करें.

* मटर की समय पर बोई गई फसल में फूल आने से पहले हलकी सिंचाई करें. मटर में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए डाईमिथोएट 30 ईसी दवा की एक लिटर मात्रा व फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 ईसी दवा की एक लिटर मात्रा या मोनोक्रोटोफास 36 ईसी कीटनाशी की 750 मिलीलिटर मात्रा 600 से 800 लिटर पानी में घोल कर छिड़काव करें. मटर की रतुआ बीमारी की रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा की 2 किलोग्राम मात्रा 600 से 800 लिटर पानी में घोल कर खड़ी फसल पर छिड़काव करें. * लहसुन की फसल में सिंचाई की जरूरत महसूस हो रही है, तो सिंचाई करें. खरपतवारों को काबू में करने के लिए निराईगुड़ाई करें.

* लहसुन की फसल में सिंचाई की जरूरत महसूस हो रही है, तो सिंचाई करें. खरपतवारों को काबू में करने के लिए निराईगुड़ाई करें.

मेहंदी की फसल की कटाई आमतौर पर ट्रेंड मजदूरों द्वारा की जाती है. अक्तूबरनवंबर माह की कटाई में मजदूरों की मांग अधिक होने के चलते फसल की कटाई महंगी पड़ती है, जबकि दूसरी कटाई में औफ सीजन होने से मजदूरी अपेक्षाकृत कम लगती है. एक बार लग जाने पर पौधे कई सालों तक लगातार पनपे रह सकते हैं.

मेहंदी की फसल की कटाई आमतौर पर ट्रेंड मजदूरों द्वारा की जाती है. अक्तूबरनवंबर माह की कटाई में मजदूरों की मांग अधिक होने के चलते फसल की कटाई महंगी पड़ती है, जबकि दूसरी कटाई में औफ सीजन होने से मजदूरी अपेक्षाकृत कम लगती है. एक बार लग जाने पर पौधे कई सालों तक लगातार पनपे रह सकते हैं.

इस काम में कृषि यंत्रों का होना बेहद जरूरी है जो पराली को खेत में मिला सके. उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग सैंटर बनाए गए हैं, जिन्हें किसान समितियों द्वारा मिल कर चलाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत 80 फीसदी अनुदान पर यह यंत्र किसानों की समितियों को मुहैया कराए जाते हैं, जिन्हें किसान अपनी खेती में तो इस्तेमाल करेंगे ही, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी यंत्र किराए पर दे सकेंगे.

इस काम में कृषि यंत्रों का होना बेहद जरूरी है जो पराली को खेत में मिला सके. उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग सैंटर बनाए गए हैं, जिन्हें किसान समितियों द्वारा मिल कर चलाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत 80 फीसदी अनुदान पर यह यंत्र किसानों की समितियों को मुहैया कराए जाते हैं, जिन्हें किसान अपनी खेती में तो इस्तेमाल करेंगे ही, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी यंत्र किराए पर दे सकेंगे.

विभिन्न राज्यों के लिए अन्य किस्में

विभिन्न राज्यों के लिए अन्य किस्में

समूह के सदस्यों को रोजगार

समूह के सदस्यों को रोजगार

अर्क के रूप में पलाश के सूखे फूलों से पीला रंग हासिल होता है जिस में फिटकरी, चूना मिला कर गहरा सिंदूरी या नारंगी रंग हासिल करते हैं जो सिल्क, दूसरे कपड़े यानी फैब्रिक, लकड़ी या खाद्य पदार्थों को रंगने के काम आता है. इस रंग से रंगे हुए कपड़े पांडुरोगी को पहनाने से इस रोग की बढ़वार पर रोक लगती है और चर्म रोग व चेचक के प्रकोप से भी बचाव होता है. फूल सूजन, प्रदाह या जलन को कम करते हैं. होली पर आज भी पलाश के फूलों से रंग बनाया जाता है.

अर्क के रूप में पलाश के सूखे फूलों से पीला रंग हासिल होता है जिस में फिटकरी, चूना मिला कर गहरा सिंदूरी या नारंगी रंग हासिल करते हैं जो सिल्क, दूसरे कपड़े यानी फैब्रिक, लकड़ी या खाद्य पदार्थों को रंगने के काम आता है. इस रंग से रंगे हुए कपड़े पांडुरोगी को पहनाने से इस रोग की बढ़वार पर रोक लगती है और चर्म रोग व चेचक के प्रकोप से भी बचाव होता है. फूल सूजन, प्रदाह या जलन को कम करते हैं. होली पर आज भी पलाश के फूलों से रंग बनाया जाता है.

पौध तैयार करने के लिए

पौध तैयार करने के लिए