Col. Harishchandra Singh : अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले “कर्नल हरिश्चंद्र सिंह” ने पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नारे “जय जवान – जय किसान” को हकीकत में बदल कर देश में एक अलग मिसाल कायम की है. खेती के प्रति उन के लगाव और कार्य से प्रभावित हो कर 28 फरवरी, 2021 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने “मन की बात” कार्यक्रम में कर्नल हरिश्चन्द्र सिंह का उदाहरण पेश किया और बाद में उन्हें दो अवसरों पर आमंत्रित भी किया.

कर्नल हरिश्चंद्र सिंह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित “कौफी टेबल बुक” में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के पहले किसान है. कर्नल हरिश्चन्द्र सिंह को बचपन से ही खेती में लगाव था और एक सैनिक के साथसाथ सफल किसान के रूप में जिस तरह से वह अपनी मेहनत के बल पर उभरे हैं, वह देश के लिए एक मिसाल है.

पिछले साल नवंबर 2024 में उन्हें “दिल्ली प्रेस” द्वारा लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय “फार्म एन फूड कृषि अवार्ड” से भी सम्मानित किया गया, जहां उन से “फार्म एन फूड” के प्रतिनिधि ने विस्तार से बातें की और यह जानने की कोशिश भी की कि उन्होंने एक सैनिक से ले कर एक सफल किसान तक का सफर कैसे तय किया ?

आप अपने बचपन की कुछ बातें और सेना में नौकरी के साथसाथ खेती से कैसे जुड़ाव हुआ और कैसे आप देश के लिए एक मिसाल बन गए, इस बारे में कुछ बताइए ?

मैं अयोध्या क्षेत्र के एक छोटे से गांव “चक्रसेन पुर” का मूल निवासी हूं. लेकिन अब लखनऊ में रह रहा हूं. मेरे पिता अध्यापक होने के साथसाथ एक बहुत अच्छे किसान और बागवान भी थे. स्कूल के दिनों में स्कूल जाने से पहले और आने के बाद, हमें खेती में कुछ न कुछ काम करना पड़ता था. घर में कुछ पशु भी थे उन की भी देखभाल करनी पड़ती थी. इस दौरान देश में हरित क्रांति की भी शुरूआत हो चुकी थी. हमारे सरकारी मिडिल स्कूल में एक बड़ा कृषि फार्म, ट्यूबेल और खेती के लिए दो जोड़ी बैल थे. उस समय प्रतिदिन कृषि के दो पीरियड होते थे, जिस में कृषि अध्यापक क्लास के बच्चों से प्रायोगिक खेती भी करवाते थे. यहीं से कृषि एवं बागबानी में मुझे रूचि पैदा हुई.

फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरा भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी के पद पर चयन हो गया. फिर खेतीबारी बहुत पीछे छूट सी गई, लेकिन सैन्य सेवा के दौरान भी इस से संबंधित कुछ मौके मिले, जिस से खेती के प्रति मेरा जोश और जुनून बना रहा. फिर मैं 54 साल की उम्र में जनवरी 2016 को कर्नल के पद से रिटायर हुआ .चूंकि खेती करने की कहीं न कहीं मन में कसक थी. इसलिए लखनऊ के पास बाराबंकी में मैंने खेती की जमीन खरीदी. यहां पर मैंने सुपरफूड कहे जाने वाले “चिया सीड” और “ड्रैगन फ्रूट” की खेती जैविक तरीके से करने की शुरूआत की.

आप कब से खेती कर रहे हैं और खेती में कोई खास तकनीक भी अपनाते हैं, किन फसलों को उगाते हैं?

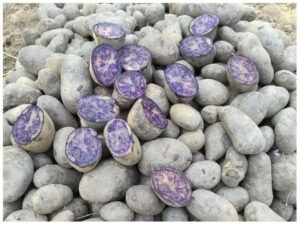

देश की बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने साल 2016 में जैविक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया. शुरू में सुपर फूड कहे जाने वाली फसलों, फलों जैसे कि चिया सीड, किनुआ, रामदाना, काला गेहूं, काला चावल, काला आलू, ड्रैगन फ्रूट (कमलम), एप्पलबेर, नीबू, सेब, हल्दी एवं जिमीकंद आदि को लगाया. अब मैं ज्यादातर ड्रैगन फ्रूट (कमलम), चिया सीड, परवल, काले बैगनी आलू, अंदर से लाल आलू, जिमीकंद, नीबू, कुछ चुनिंदा किस्म के गेहूं/ चावल, अरहर, तिल, सरसों और पिपरमेंट (मेन्था) आदि की खेती कर रहा हूं. अपनी खेती में मैं लागत में कटौती और नवाचार पर ज्यादा ध्यान देता हूं.

आप ने खेती में कुछ अलग तरह की फसलों को ही क्यों चुना ?

मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूं कि पारंपरिक फसलों से किसानों को कोई खास आय नहीं होती, जिस से उन के जीवन स्तर का सुधर पाना मुश्किल है. कृषि के प्रति रूचि और खेती को लाभदायक कैसे बनाया जाए, इसी सोच से मैंने कुछ अलग हट कर फसलों का चुनाव किया और अपनी खेती में अनाजों, फलों एवं सब्जियों, तीनों को सम्मिलित किया.

आप ने बताया कि आप ने पारंपरिक खेती से हट कर फसलों का चुनाव किया, तो क्या यह सब आसान था या आप ने कहीं से कोई मदद भी ली ?

आप ने सही कहा ,शुरूआत में मैं इस तरह की खेती से पूरी तरह अंजान था, लेकिन नए काम का जोखिम उठाना मेरी आदत में है. खेती शुरू करने से पहले मैं कृषि एवं उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों से मिला, जिस से मुझे काफी जानकारी हासिल हुई. साथ ही, सरकारी योजनाओं को जाना और सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत मैंने अपने खेतों पर ‘सोलर पंप’ लगवाया. उद्यान विभाग द्वारा ‘पर ड्राप मोर क्राप’ परियोजना के अंतर्गत टपक एवं फव्वारा सिंचाई की सुविधा भी ली, इन सब से मुझे बहुत फायदा हुआ. खेती में समस्या आने पर मैंने कृषि विशेषज्ञों से भी मदद ली, जहां से मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला. शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर आई परंतु अब मैं सफलता पूर्वक खेती कर रहा हूं.

आप ने पारंपरिक खेती से हट कर कुछ अलग खेती की, आप को क्या लगता है कि अन्य किसानों को भी आप से कुछ लाभ मिला ?

“मन की बात” कार्यक्रम के बाद देश के बहुत सारे किसान मुझ से जुड़ गए और प्रेरित हो कर चिया सीड और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे, जिस से देश में इन फसलों के आयात पर निर्भरता कम हुई है. ऐसा नहीं है कि मैंने ही कुछ अलग हट कर काम किया, मेरे जैसे न जाने कितने किसान हैं जो खेती में प्रतिदिन कुछ न कुछ बहुत अच्छा नवाचार कर रहे हैं. हम एक दूसरे के नवाचार और अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं. शुरूआती दौर में लोगों में प्रश्न और जिज्ञासा होती हैं, लेकिन अब काफी लोग अपनी सोच और कृषि मौडल को बदल रहे हैं, जिस से किसान लाभान्वित हो रहे हैं. लोगों में नए प्रयोगों एवं उत्पादों के बारे में जान ने की काफी जिज्ञासा रहती है. जागरूक और प्रगतिशील किसानों की आपस में चर्चा होने से जानकारी का आदानप्रदान होता है, जिस से लोगों को कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है. सरकार भी इस क्षेत्र में काफी प्रयास कर रही है.

हमारे लाभदायक खेती के मौडल को देखने और जानने के लिए काफी किसान, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ, कृषि शोधार्थी छात्र, सेवानिवृत्त कर्मी एवं आईटी सेक्टर के युवा भी आते हैं. कुछ नई बातें बताकर और नई जानकारी ले कर व दे कर जाते हैं और उन्हें अपनी खेती में अपनाते भी हैं. हम किसान लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं ताकि, नएनए प्रयोगों को अपना सकें. निश्चित ही कृषि क्षेत्र में नवाचार “आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात‘ में आपका जिक्र हुआ, इससे आप पर और आप के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

प्रधानमंत्री जी द्वारा ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मेरी खेती का जिक्र किया जाएगा, इस बात का मुझे जरा सा भी आभास नहीं था और न ही इस बारे में कभी सोचा था. मैं घर से बाहर था लेकिन मेरी पत्नी व बहू इस कार्यक्रम को सुन रहे थे. जानकारी होते ही हम लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा, हम लोग बहुत ही आश्चर्य चकित हुए. इस से मैं इतना उत्साहित हुआ कि अब खेती में बेहद क्रियाशील हो गया हूं. अब बहुत से लोग मुझे अच्छे किसान के रूप में जानने लगे हैं. मेरा मानसम्मान बढ़ा है और बहुत कम समय में देश के प्रगतिशील किसानों में मेरी गिनती होने लगी है. अब मैं अपने को काफी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं और अपनी खेती का दायरा काफी बढ़ा चुका हूं.

खेती के लिए पानी का टैंक या तालाब तैयार करना : स्पिरुलिना शैवाल की खेती को खुले तालाबों में करना न केवल कठिन होता है, बल्कि इस से क्वालिटी और उत्पादन दोनों ही प्रभावित होते हैं. इस के लिए किसान कंकरीट या प्लास्टिक की पन्नियों से टैंक तैयार कर सकते हैं.

खेती के लिए पानी का टैंक या तालाब तैयार करना : स्पिरुलिना शैवाल की खेती को खुले तालाबों में करना न केवल कठिन होता है, बल्कि इस से क्वालिटी और उत्पादन दोनों ही प्रभावित होते हैं. इस के लिए किसान कंकरीट या प्लास्टिक की पन्नियों से टैंक तैयार कर सकते हैं. लागत, उत्पादन व लाभ : स्पिरुलिना की खेती के लिए अगर कंकरीट का गड्ढा तैयार किया जाता है, तो 10×20 फुट आकार के गड्ढे पर तकरीबन 20,000 से 30,000 रुपए की लागत आती है. इस के अलावा प्लांट के लिए मशीनरी, कैमिकल वगैरह पर 20 गड्ढों कीलागत समेत एक बार में लगभग 7 से 8 लाख रुपए की लागत आती है.

लागत, उत्पादन व लाभ : स्पिरुलिना की खेती के लिए अगर कंकरीट का गड्ढा तैयार किया जाता है, तो 10×20 फुट आकार के गड्ढे पर तकरीबन 20,000 से 30,000 रुपए की लागत आती है. इस के अलावा प्लांट के लिए मशीनरी, कैमिकल वगैरह पर 20 गड्ढों कीलागत समेत एक बार में लगभग 7 से 8 लाख रुपए की लागत आती है.