Seeds: कृषि अनुसंधान देश के कृषि क्षेत्र का प्रमुख आधार है. इसे और अधिक सशक्त करने और कृषि शोध के क्षेत्र में नवाचार करने के साथ ही वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उपमहानिदेशकों के साथ 29 अप्रैल, 2025 को मैराथन बैठक की.

नई दिल्ली के एनएएससी कौम्प्लेक्स स्थित बोर्ड रूम में यह अहम बैठक हुई. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आईसीएआर के विभिन्न प्रभागों द्वारा किए जा रहे शोध प्रयोगों की जानकारी लेने के साथ ही भावी रणनीतियों के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया.

किसानों की खुशहाली के लक्ष्य को फोकस रखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की शुरुआत में कहा कि जब अंतिम पंक्ति का किसान समृद्ध बनेगा, तभी सही माने में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा.

इस चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की बजट घोषणा (2025-26) की प्रमुख 4 घोषणाओं, जिस में दलहन में आत्मनिर्भरता, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, कपास उत्पादकता के लिए मिशन, फसलों के जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक में तेजी से प्रगति के साथ काम करने को कहा.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छी किस्म के बीज विकसित करने की दिशा में पूरी प्राथमिकता और समर्पण से काम करने का निर्देश दिया. दलहन में मेंड़ वाली किस्म विकसित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि दलहन को बढ़ावा देने के लिए क्या वैज्ञानिक अप्रोच हो सकती है, इस दिशा में काम होना चाहिए.

सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दिशा में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बात की. उन्होंने सोयाबीन की खेती को खरीफ फसल की बोआई के दौरान बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास करने के लिए कहा और किसानों में सोयाबीन की पैदावार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजों की नई किस्मों का विकास हो और ये किसानों तक जल्दी पहुंचे, इस बात की कोशिश होनी चाहिए. देशभर के बीज केंद्र प्रभावी भूमिका निभाते हुए काम करें. विशेषकर यह सुनिश्चित हो कि छोटे और सीमांत किसानों तक प्रौद्योगिकी का फायदा ज्यादा से ज्यादा और जल्दी पहुंचे.

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गेहूं और चावल के साथ दलहन, तिलहन व मोटे अनाजों की उपज पर भी जोर देने की जरूरत है. उन्होंने कीटनाशकों के सही उपयोग पर भी बल दिया. उन्होंने कहा कि कीटनाशकों के संबंध में और अधिक अनुसंधान और शोध की जरूरत है. इस के साथ ही मिट्टी की जांच किसानों के अपने खेतों में ही करने के प्रयास होने चाहिए, ऐसा करने से किसानों में रुचिपूर्वक खेती करने की पहल में मदद मिलेगी.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम स्तर पर खेत से बाजार तक की श्रृंखला को व्यवस्थित करने की कोशिश पर भी बात की और कृषि समितियों की सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित किया.

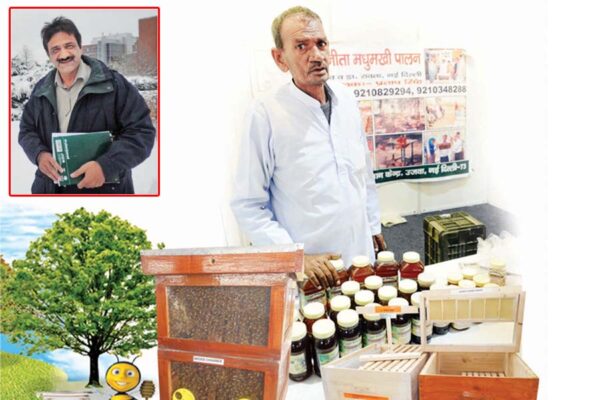

इस बैठक में फसल विज्ञान प्रभाग के बाद एनआरएम डिवीजन और कृषि विस्तार प्रभाग की प्रस्तुती भी हुई, जिस में विभिन्न विषयों पर विचारविमर्श किया गया. इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती, छोटे किसानों के लिए मौडल फार्म विकसित करने, प्राकृतिक खेती के उत्पादों को राज्य सरकारों के साथ मिल कर प्रमाणित करने की व्यवस्था, छोटे किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन से जोड़ने के प्रयास, चारा उत्पादन में वृद्धि के लिए संभावनाओं की तलाश, प्राकृतिक खेती के लिए विशेष किस्म के बीजों के उत्पादन पर भी जोर दिया.

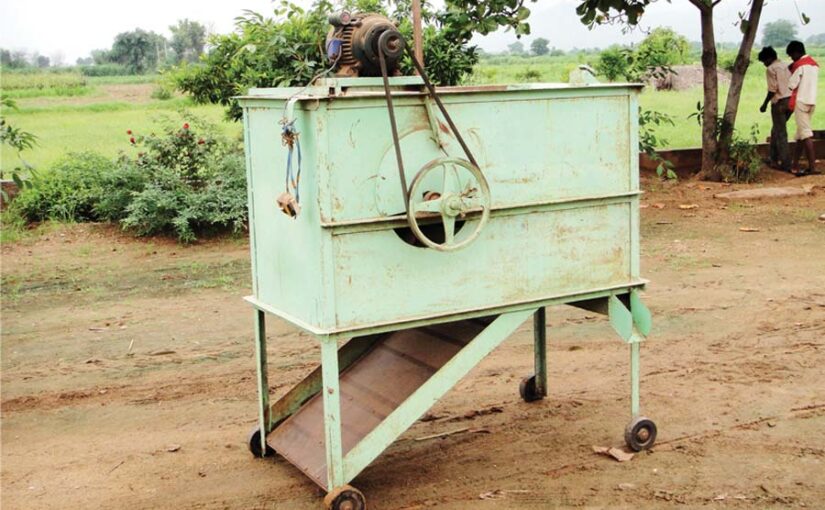

इस के साथ ही शुष्क, बारानी कृषि प्रबंधन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के समन्वय के साथ काम करने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसानों की आवश्यकताओं में जोड़ते हुए काम करने, बांस की खेती और जलवायु संरक्षण की दिशा में पेड़ उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने, मृदा टैस्टिंग किट (मृदा परीक्षण), प्रौद्योगिकी के प्रभाव का प्रमाणिक मूल्यांकन, किसानों के उचित प्रशिक्षण व कौशल विकास, गैरसरकारी संगठनों की सहभागिता सहित केवीके की भूमिका को प्रभावशाली बनाने जैसे विषयों पर विस्तार से विचार व्यक्त किए और जरूरी निर्देश दिए.