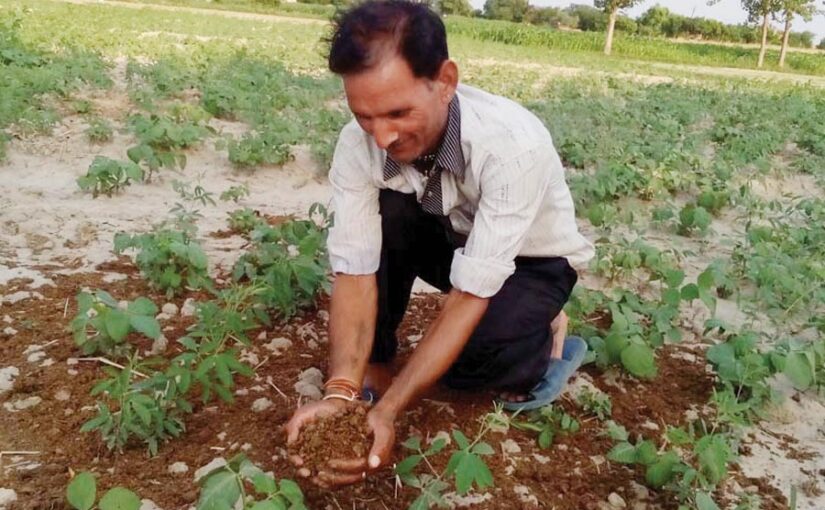

सुगंधित धान और जैविक खेती के जरीए अपनी आय में इजाफा करने वाले किसान राममूर्ति मिश्र को खेती में उन के योगदान के लिए साल 2021 में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान भारत सरकार द्वारा नवाचारी कृषक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. वे जैविक खेती के अपने अनुभवों को दूसरे किसानों में भी बांटने का काम कर रहे हैं. वे अकसर जिले के बाहर के किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण देने जाते रहते हैं.

लोगों की यह शिकायत रहती है कि जैविक खेती के चलते अकसर उत्पादन घट जाता है, लेकिन राम मूर्ति मिश्र का कहना है कि जैविक खेती के दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है तभी किसान जैविक खेती के जरीए अधिक उत्पादन ले पाने में सक्षम हो सकते हैं.

जैविक खेती में गोबर की खाद का सब से ज्यादा उपयोग किया जाता है. ऐसे में किसान गुणवत्तापूर्ण गोबर की खाद कैसे बनाएं और उस का खेती में क्या लाभ है, इस विषय पर राममूर्ति मिश्र से विस्तार से बातचीत की गई. पेश हैं, उन से हुई बातचीत के खास अंश :

खेती में गोबर की खाद मिट्टी की उत्पादन कूवत को कैसे बढ़ाती है?

भूमि में लाभकारी जीवों का मुख्य भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है जो गोबर की खाद में उच्च अनुपात में पाया जाता है. गोबर की खाद से अल्प मात्रा में नाइट्रोजन सीधे पौधों को प्राप्त होता है और बड़ी मात्रा में खाद सड़ने के साथसाथ लंबी अवधि तक उपलब्ध होता रहता है.

फास्फोरस और पोटाश अकार्बनिक स्रोतों की भांति गोबर की खाद में औसतन प्रति टन 5-6 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1.2-2 किलोग्राम फास्फोरस और 5-6 किलोग्राम पोटाश पाया जाता है.

हालांकि, गोबर की खाद भारत में एक आम जैविक खाद है पर किसान इस के बनाने की वैज्ञनिक विधि और कुशलतापूर्वक इस के उपयोग पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, जबकि गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी के भौतिक, जैविक व रासायनिक गुणों में सुधार कर उर्वरता बढ़ाती है. गोबर की खाद नाइट्रोजन व पोषक तत्त्वों का प्राकृतिक स्रोत होती है. यह मिट्टी में ह्यूमस और धीमी गति से रिलीज होने वाले पोषक तत्त्वों में बढ़ोतरी करती है, साथ ही भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ा कर पोषक तत्त्वों को बनाए रखने में मदद करती है. गोबर की सड़ी हुई खाद लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ाती है.

गोबर की शुद्ध और गुणवत्तायुक्त खाद का निर्माण किसान कैसे करें?

वैसे तो देश के अधिकांश पशुपालकों द्वारा गोबर का एक बडा भाग उपले बनाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि इस का उपयोग जैविक खाद बना कर फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है. इस के अलावा पशुओं के लिए बिछी मिट्टी में मूत्र नष्ट हो जाता है, जबकि इस का उपयोग गोबर की खाद बनाने में किया जा सकता है. अकसर पशुपालक गोबर को सड़क किनारे या घरों के पास ढेर लगा कर खाद बनाने का करते हैं, जिस से धूप व वर्षा के कारण पोषक तत्त्वों का ह्रास हो जाता है, साथ ही पर्यावरण भी दूषित होता है.

इस लिए पशुपालक किसान गुणवत्तापूर्ण गोबर की खाद तैयार करने के लिए ऐसे उंचे स्थल का चयन करें जहां वर्षा का पानी एकत्र नहीं होता है. इसी के साथ गोबर की खाद बनाने के लिए तेज धूप व वर्षा से बचाने हेतु छायादार स्थान व छत की भी आवश्यकता होती है. इस विधि में 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा व सुविधानुसार लंबाई का गड्ढा खोदा जाता है. गड्ढे की गहराई एक तरफ 3 फुट और दूसरी तरफ साढ़े 3 फुट होनी चाहिए. वर्षा जल के भराव को रोकने के लिए गड्ढे के चारों तरफ मेंड़ बनाई जाती है. प्रत्येक किसान के पास 2-3 गड्ढे होने चाहिए जिस से क्रम चलता रहे.

पशुओं के गोबर को एकत्र करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि पशुओं का मूत्र नष्ट न होने पाए. इस के लिए पशुओं के नीचे खराब भूसा, बेकार चारा या फसलों के अवशेषों को फैला दिया जाता है, जो पशु मूत्र को सोख लेते हैं. इस के लिए धान की पुआल एवं गन्ने की पत्तियां, बाजरे का बबूला आदि उपयुक्त रहते हैं. फसल अवशेषों द्वारा मूत्र सोख लेने से कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कम हो जाता है और अवशेष जल्दी सड़ जाता है. पक्के फर्श की स्थिति में एक तरफ ढाल बना कर गड्ढे में मूत्र को एकत्र किया जा सकता है. गढ्ढे में भरने के लिए पशुओं के गोबर को उन के मूत्र से भीगे बिछावन में मिला कर परत दर परत भरते हैं.

गोबर खाद के निर्माण के लिए पशुपालक गड्ढों की भराई कैसे करें?

किसानों द्वारा गोबर की खाद को कम गहरी तरफ से गढ्ढा भरना शुरू करना चाहिए. गड्ढे को मूत्र में भीगा बिछावन एवं गोबर की परतों से क्रमवार भरना चाहिए. इसी क्रम में गड्ढा भरते समय भूमि के स्तर से लगभग डेढ़ फुट उंचाई तक ढेर लगा सकते हैं. अंत में उस के उपर 2 इंच मोटी मिट्टी की परत बिछा देनी चाहिए. ऐसा करने से पोषक तत्त्वों का ह्रास नहीं होगा और खरपतवारों के बीज अच्छी तरह सड़ जाएंगें. गड्ढा भरते समय फसल अवषेष में नमी पर्याप्त होनी चाहिए.

किसान गोबर की तैयार खाद उपयोग खेती में कैसे लाएं?

किसान जब भी गोबर की खाद प्रयोग करें तो यह जरूर ध्यान रखें कि उपयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी जरुर हो. किसान कभी भी गोबर की तैयार खाद को अपने खेत में ढेरी लगा कर न छोड़ें. उन्हें चाहिए कि फसल बोआई के 15-20 दिन पूर्व खाद को समान रूप से बिखेर कर नमी की दशा में मिट्टी में मिला दें. इस बात का ध्यान जरूर रखें कि खेत या फसल में बिना सड़ी खाद का प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि बिना सड़ी खाद के उपयोग से दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है.

गोबर की तैयार खाद को सामान्य फसलों में 2 से 5 टन/हेक्टेयर की दर से एवं सब्जी व गन्ने में 5-10 टन/हैक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए. गोबर की खाद के साथ सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना उत्तम रहता है.

खरपतवार पर नियंत्रण

खरपतवार पर नियंत्रण

अब सवाल यह उठता है कि क्या हम कैमिकल खादों के इस्तेमाल को कम कर अपनी उत्पादकता बनाए रख सकते हैं? इस का जवाब यह है कि हम उसी दशा में उत्पादकता बनाए रख सकते हैं, जब कैमिकल खादों की कमी के चलते होने वाले पोषक तत्त्वों की कमी की भरपाई दूसरे जरीए से करें यानी पौधों के लिए पोषक तत्त्वों की जरूरत में कोई बदलाव न हो, बदलाव जरीए में हो.

अब सवाल यह उठता है कि क्या हम कैमिकल खादों के इस्तेमाल को कम कर अपनी उत्पादकता बनाए रख सकते हैं? इस का जवाब यह है कि हम उसी दशा में उत्पादकता बनाए रख सकते हैं, जब कैमिकल खादों की कमी के चलते होने वाले पोषक तत्त्वों की कमी की भरपाई दूसरे जरीए से करें यानी पौधों के लिए पोषक तत्त्वों की जरूरत में कोई बदलाव न हो, बदलाव जरीए में हो.