नवंबर की सर्दी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलगाना और मिजोरम सहित पांच राज्यों के चुनाव होने हैं. इधर जैसेजैसे ठंड बढ़ रही है, वैसेवैसे इन राज्यों की हवाओं में राजनीति की गरमी बढ़ते जा रही है.

यों तो लोकतांत्रिक देश भारत में आएदिन सहकारी समितियों से ले कर सिंचाई समितियों तक नाना प्रकार की समितियों के चुनाव, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला जनपद, नगरपालिका, निगम चुनाव, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव, उपचुनाव होते ही रहते हैं, पर कई मायनों में इस बार हो रहे इन 5 राज्यों के चुनाव कुछ अलग हट कर हैं.

सब से महत्वपूर्ण बात यह कि इन 5 राज्यों के चुनावों में पहली बार “किसान” केंद्रीय भूमिका में है. इन सभी चुनावों में प्रदेश के किसानों के जरूरी मुद्दों के अलावा प्रमुख राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों के घोषणापत्रों का महत्व भी बढ़ा है, जबकि इस से पहले जिस जनता के लिए यह घोषणापत्र तैयार किए जाते थे, वह जनता स्वयं ही इन घोषणापत्रों को गंभीरता से नहीं लेती थी और स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार की छवि, जाति, धर्म अथवा अन्यान्य मापदंडों के आधार पर वोट देने के लिए अपने प्रत्याशी का चयन करती थी.

चूंकि यदि जनता ही पार्टियों के घोषणापत्रों और जीतने के बाद घोषणापत्र में किए गए वादों के बिंदुवार क्रियान्वयन के आधार पर अगले चुनावों में वोट नहीं डालती, तो फिर भला राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणापत्रों को गंभीरता से ले कर उन पर बिंदुवार अमल क्यों करेंगी. इसीलिए चुनाव जीतने के बाद प्रायः घोषणापत्र को डस्टबिन के हवाले कर देती थीं और उन से कोई सवाल भी नहीं पूछता था.

कुलमिला कर ‘घोषणापत्र’ का मतलब ही हो गया वो थोथी घोषणाएं, जो केवल लोगों की रुचि के लिए घोषित की जाएं, पर जिन का अमल करना जरूरी नहीं है.

जनता में शिक्षा और जागरूकता की कमी, धर्म, जातियोंउपजातियों में सामाजिक बंटवारा और तदनुसार वोटों के ध्रुवीकरण व बंटवारा आदि इस की प्रमुख वजह रही हैं. वजह चाहे जो भी रही हों, पर इस से भारत का लोकतंत्र धीरेधीरे कमजोर ही हुआ है.

किंतु वर्तमान चुनाव में ‘घोषणापत्र’ महत्वपूर्ण व निर्णायक मुद्दा बन कर उभरा है. इस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केंद्र की सत्ता में काबिज और दुनिया की सब से बड़ी पार्टी कहलाने वाली भाजपा ने आज पर्यंत, जबकि चुनाव होने में केवल एक हफ्ता ही शेष है, किंतु अभी तक अपने घोषणापत्र जारी नहीं किए हैं. और यह जानबूझ कर रणनीतिक कारणों से है.

कांग्रेस की ब्रह्मास्त्ररूपी ‘चुनावी-गारंटियों’ को पर्याप्त टक्कर देने के लिए भाजपा में भारी माथापच्ची और विचारविमर्श जारी है. यही वजह है कि इन का घोषणापत्र अथवा संकल्पपत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है.

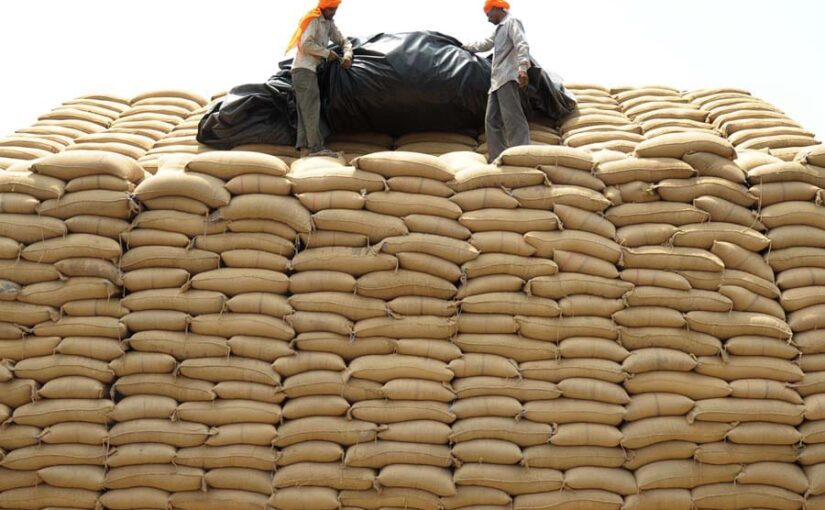

घोषणापत्रों पर अमल करने के मामले में सब से पहले ठोस उदाहरण, 15 सालों के राजनीतिक वनवास के बाद किसानों के वोटों के दम पर सत्ता में दमदार तरीके से वापस लौटी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रस्तुत किया. छत्तीसगढ़ में लगभग 80 फीसदी वोटर किसान परिवारों से हैं और इन में भी ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं.

15 साल तक सत्ता में रही भाजपा ने बढ़ती लागत से परेशान इन धान किसानों को प्रति क्विंटल धान पर 270 रुपए का बोनस देने की घोषणा की, लेकिन सत्ता में आने के बाद एकदम से मुकर गई.

किसानों ने सरकार को उन के वादे की लगातार याद दिलाई और घोषित बोनस देने की मांग की, पर सरकार ने इन बेचारे रिरियाते किसानों की ओर दोबारा मुड़ कर भी नहीं देखा.

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने औषधीय पौधों के किसानों को केंद्र के अनुदान के अलावा 25 फीसदी अनुदान की घोषणा की, पर 15 सालों के शासन में एक भी किसान को यह अनुदान नहीं दिया गया.

अलगअलग राजनीतिक तिकड़मों के जरीए भाजपा की सरकार बनती रही, किसान मन मसोस कर बैठे रहे और खून के आंसू रोते रहे. पिछले चुनाव में जब कर्जमाफी और 2500 रुपए पर धान खरीदने के वादे को घोषणापत्र में शामिल कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी किसानों के पास गई, तो पहलेपहल किसानों ने इन की घोषणाओं पर भरोसा नहीं किया. आखिरकार कांग्रेस को गांवगांव जा कर कर्जमाफी एवं 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी करने की गंगाजल ले कर शपथ लेनी पड़ी. अंततः किसानों ने कांग्रेस की शपथ पर भरोसा किया और 90 सीट में 68 सीट दे कर बंपर जीत दिलाई.

अब बारी कांग्रेस की थी. कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी व ताजपोशी के 2 घंटे के भीतर ही किसानों के कर्जमाफी के वादे को पूरा करने का प्रयास किया. घोषणाओं के क्रियान्वयन की छुटपुट खामियों और शराबबंदी को तकनीकी रूप से न कर पाने के अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र की सभी घोषणाओं को पूरा करने में पूरा जोर लगाया.

कुछ महीने पहले हुए हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भाजपा की नई पेंशन योजना से असंतुष्ट 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी परिवारों के लिए ओल्ड पेंशन एक बड़ा व संवेदनशील मुद्दा था. कांग्रेस ने इस मुद्दे के महत्व को समझते हुए इसे अपने घोषणापत्र में शामिल किया और जीतने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया.

चुनाव जीतने के बाद इस पर कांग्रेस ने तत्काल अमल भी किया. इस से सरकारी कर्मचारियों में और जनता में भी कांग्रेस की विश्वसनीय कुछ और बढ़ी.

छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के चुनावी घोषणापत्रों पर अमल के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक चुनावों में अपने घोषणापत्र में जरूरी जमीनी मुद्दों को शामिल कर घोषणापत्र के दम पर न केवल बाजी मारी, बल्कि कर्नाटक की सत्ता पर बैठते ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने घोषणापत्र का बिंदुवार क्रियान्वयन करने का प्रयास किया. सोशल मीडिया के बूते इसे पड़ोसी प्रदेशों और देश के वोटरों ने देखा भी और समझा भी.

राजनीतिक पार्टियों के ढपोरशंखी घोषणाओं व थोथे घोषणापत्रों के प्रति जनता के बढ़ते अविश्वास, उदासीनता व बेजारी को देखते हुए ही अब इसे घोषणापत्र के बजाय ‘संकल्पपत्र’ और ‘गारंटीपत्र’ आदि ज्यादा विश्वसनीय नाम दिए जा रहे हैं.

कांग्रेस को भी यह सद्बुद्धि रातोंरात नहीं आई. केंद्र व राज्यों में जब कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह डूबने लगी, तब उन्हें किसानों के वोटों और घोषणापत्रों का महत्व समझ में आया. उन्होंने किसानों की समस्याओं और दूसरे तबकों की जरूरत का ध्यान रखते हुए व्यावहारिक घोषणापत्र बनाए और उस पर ईमानदारी से अमल करने की कवायद शुरू की. फलत: कांग्रेस का बढ़ता हुआ ग्राफ सामने है.

कांग्रेस के कायाकल्प में राहुल गांधी की भूमिका का अगर जिक्र न हो, तो नाइंसाफी होगी. ‘भारत जोड़ो’ की 3500 किलोमीटर की यात्रा में पगपग पर जनता के हर तबके के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में उन के व्यक्तित्व के कई सकारात्मक पहलू देश की जनता ने देखे, राहुल गांधी को ले कर गाड़े गए कई नकारात्मक मिथक टूटे और कई नए बने.

राहुल गांधी के लिए यह कायाकल्प की अंतर्यात्रा साबित हुई, वहीं कांग्रेस के लिए भी यह यात्रा एक नई संजीवनी बूटी साबित हुई.

अब अगर भाजपा की बात करें, तो कांग्रेस पर लगातार लग रहे घोटालों, भ्रष्टाचार के आरोपों और बदइंतजामी के चलते जनता ने साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा पर यकीन कर उन्हें एक मौका दिया और केंद्र की सत्ता पर बिठाया.

वहीं साल 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी व भाजपा ने किसानों की आय को दोगुना करने, 100 स्मार्ट सिटी बनाने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने जैसे बड़ेबड़े वादे किए, बुलेट ट्रेन चलाने, गंगा की समग्र सफाई और उस पर नौपरिवहन स्थापित करने जैसे कितने ही सुनहरे सपने दिखाए. वह वादे और इरादे एवं घनगर्जन के साथ की गई ढपोरशंखी घोषणाएं आज केवल जनता को ही नहीं, बल्कि स्वयं भाजपा को भी मुंह चिढ़ा रही हैं.

वैसे, देश के किसानों द्वारा लंबे समय से मांगी जा रही उन की सभी फसलों के लिए एक सक्षम “न्यूनतम समर्थन मूल्य- गारंटी कानून” ( एमएसपी गारंटी-कानून) जल्द से जल्द ला कर देश के किसानों की नाराजगी कुछ हद तक कम की जा सकती है. देश के किसानों, किसान संगठनों, युवाओं से सीधी जमीनी चर्चा कर के इन की समस्याओं के दीर्घकालिक हल भी ढूंढे जा सकते हैं, किंतु आगामी साल 2024 के चुनाव में कौन सा मुंह ले कर देश के किसानों, बेरोजगारों और आम जनता के पास जाएंगे, मोदी और भाजपा के सामने सीना ताने खड़ा यह वो सवाल है, जिस का कोई संतोषजनक जवाब फिलहाल इन के पास नहीं है.

4. शीत झुलसा या आवरण झुलसा रोग : यह एक फफूंदजनित रोग है, जिस का रोग कारक राईजोक्टोनिया सोलेनाई है. पूर्व में इस रोग को अधिक महत्व का नहीं माना जाता था. अधिक पैदावार देने वाली एवं अधिक उर्वरक उपभोग करने वाली प्रजातियों के विकास से यह रोग धान के रोगों में अपना प्रमुख स्थान रखता है, जो कि उपज में 50 फीसदी तक नुकसान कर सकता है.

4. शीत झुलसा या आवरण झुलसा रोग : यह एक फफूंदजनित रोग है, जिस का रोग कारक राईजोक्टोनिया सोलेनाई है. पूर्व में इस रोग को अधिक महत्व का नहीं माना जाता था. अधिक पैदावार देने वाली एवं अधिक उर्वरक उपभोग करने वाली प्रजातियों के विकास से यह रोग धान के रोगों में अपना प्रमुख स्थान रखता है, जो कि उपज में 50 फीसदी तक नुकसान कर सकता है.