आज देश के अनेक किसान खेती में जैविक तरीके अपना रहे हैं. जैविक खाद बनाने के अनेक तरीके हैं, जिन्हें हमारे देश में अपनाया जाता है.

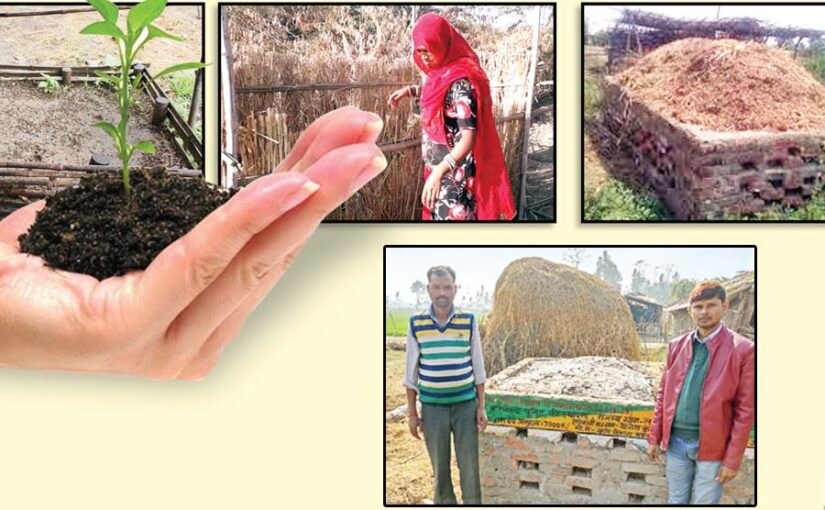

इन सब तरीकों में जैविक खाद बनाने की नाडेप विधि भी खास है. जैविक कंपोस्ट बनाने की इस नापेड विधि को महाराष्ट्र के किसान नारायण देवराव पंढरी ने विकसित किया.

उन्हीं के नाम पर इस कंपोस्ट का नाम नाडेप रखा गया.

नाडेप कंपोस्ट की खूबी है कि इसे बनाने के लिए कम गोबर का इस्तेमाल होता है. शेष खेती का कूड़ाकरकट, कचरा, पत्ते व मिट्टी पशुमूत्र आदि ही इसे बनाने के काम में लाया जाता है.

यह खाद 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है. इस कंपोस्ट में जैविक रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा अनेक सूक्ष्म पोषक तत्त्व पाए जाते हैं जो हमारी खेती में अच्छी पैदावार के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं.

नाडेप कंपोस्ट बनाने के लिए औसतन 12 फुट लंबाई, 5 फुट चौड़ाई और 3 फुट गहराई का टांका यानी ईंटों से बनाया गया चारदीवारी वाला टैंक, जिस में जगहजगह हवा के आनेजाने के लिए छेद छोडे़ जाते हैं, बनाया जाता है. इस में लगभग 3 से 4 माह की अवधि में उम्दा किस्म का कंपोस्ट तैयार हो जाता है.

नाडेप बनाने के लिए सामान

खेती का बचाखुचा कचरा, जिस में पत्तियां, घासफूस, फसल अवशेष, सागसब्जियों के छिलके वगैरह लगभग 1,500 किलोग्राम, पशु का गोबर लगभग 300-400 किलोग्राम, छनी हुई खेत की मिट्टी लगभग 10-12 टोकरे, इस के अलावा पशु का मूत्र 2-3 बालटी और जरूरत के मुताबिक पानी. अगर खेती के अवशेष गीले और हरे हैं तो कम पानी की जरूरत होगी. सूखे अवशेष होने पर लगभग 400 से 500 लिटर पानी चाहिए.

नाडेप कंपोस्ट बनाने का तरीका

किसी छायादार जगह का चुनाव करें और उस जगह को एकसार कर के इस के ऊपर ईंटों से तय आकार का एक आयताकार व हवादार ढांचा बनाएं. इस से खाद जल्दी पकेगी, क्योंकि जीवाणुओं को हवा से औक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल जाती है और कई प्रकार की बेकार गैसें बाहर निकल जाती हैं.

आयताकार ढांचे के अंदरबाहर की दीवारों को गोबर से लीप कर सुखा लें. इस के बाद टांके के अंदर सतह पर सब से पहले पहली तह 6 इंच तक हरे व सूखे पदार्थों जैसे घास, पत्ती, छिलकों, डंठल, खरपतवार वगैरह की बिछाएं. अगर नीम पत्तियां उपलब्ध हों तो इस में मिलाना फायदेमंद रहता है. नीम का इस्तेमाल अनेक जैविक कीटनाशकों में होता है.

दूसरी तह में 4-5 किलोग्राम गोबर को 100 लिटर पानी व 5 लिटर गौमूत्र में घोल बना कर पहली परत के ऊपर इस तरह छिड़कें कि पूरे घासपत्ते वगैरह भीग जाएं. इस के बाद गोबर की एक इंच की परत लगाएं.

तीसरी परत 1 इंच ऊंचाई की सूखी छनी हुई मिट्टी की लगाएं, फिर उस मिट्टी को पानी छिड़क कर अच्छी तरह गीला कर दें.

इस प्रकार क्रम को दोहराते हुए आयताकार ढांचे को उस की ऊंचाई से 1-2 फुट ऊपर तक झोपड़ीनुमा आकार की तरह भर दें. तकरीबन 7-8 परतों में यह भर जाता है. अब इसे मिट्टी व गोबर की पतली 2 इंच की तह से लीप दें.

7 से 15 दिनों में आयताकार ढांचे में डाली हुई सामग्री ठसक कर 1-1.5 फुट तक नीचे आ जाती है. तब पहली भराई के क्रम की तरह ही फिर से इसे इस की ऊंचाई से डेढ़ फुट तक भर कर गोबर व मिट्टी के घोल से लीप दें.

100-120 दिनों में हवा के छिद्रों में देखने पर अगर खाद का रंग गहरा भूरा हो जाता है तो नाडेप खाद तैयार है. इसे मोटे छेद वाली छलनी से छान कर उपयोग में लाया जा सकता है.

लाभ : इस तरीके में कम गोबर से अच्छी जीवाणुयुक्त, पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद बनाई जा सकती है.

कम खर्च में ही उत्तम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश व दूसरे पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद बड़ी मात्रा में तैयार हो सकती है.

जगहजगह पर बिखरा हुआ कूड़ाकचरा व खरपतवार को एक जगह इकट्ठा कर के खाद में बदला जा सकता है इस से प्रदूषण भी नहीं होता है.

नाडेप खाद बनाने का यह सब से सरल तरीका है, जिसे किसान थोडे़ समय में ही अपना कर लाभ कमा सकते हैं

इस प्रकार की खाद जमीन में जीवों की तादाद में बढ़वार कर के कार्बन की मात्रा को बढ़ाती है.

इस प्रकार की खाद को ईंटों की जगह पर लकडि़यों से भी तैयार कर सकते हैं.

इस से किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के जाल से बाहर निकल सकता है.

उपरोक्त बताया गया तरीका पक्का नाडेप तरीका है. ढांचा बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल होता है. कम खर्च में यह काम लकडि़यों द्वारा भी किया जा सकता है.

लकड़ी से बनाया जाने वाला नाडेप

यह नाडेप जमीन पर बनाए गए पक्के नाडेप की तरह ही बनाते हैं, किंतु इस में पक्की ईंटों की जगह बांस या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है. लकड़ी से इस को बनाते समय हवा के लिए स्थान इस में अपनेआप ही रहता है, फिर इस में पक्के नाडेप की तरह घासफूस से भराई करते हैं. खाद का पूरा निर्माण काम व इस को निकालने वगैरह का काम पक्के नाडेप की तरह ही होता है. यह नाडेप से बहुत ही सस्ता बनता है.

सावधानियां

* नाडेप खाद के लिए ढांचे को छायादार जगह पर बनाएं.

* ढांचा बनाते समय छेद जरूर रखें, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए हवा का आनाजाना जरूरी होता है और कार्बन डाई औक्साइड व दूसरी गैसों के निकलने के लिए रास्ता चाहिए.

* नमी का खास खयाल रखें. पानी का छिड़काव समयसमय पर करते रहें.

* आयताकार ढांचे के ऊपरी भाग में दरारें आने पर समयसमय पर मिट्टी या गोबर से लिपाई कर दें.

* तैयार कंपोस्ट का भंडारण छायादार जगह पर बोरियों में करें. नमी के लिए बीच में कभीकभार हलके पानी का छिड़काव कर सकते हैं.

ऐसे बनाएं खाद : अपने खेत में थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर, जहां पानी जमा न हो, 3×6×10 फुट (गहराई × चौड़ाई × लंबाई) आकार का गड्ढा बना लें. अपनी सहूलियत और खेत में गाजरघास की मात्रा के मुताबिक लंबाईचौड़ाई कम कर सकते हैं, लेकिन गहराई 3 फुट से कम नहीं होनी पाएंगे.

ऐसे बनाएं खाद : अपने खेत में थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर, जहां पानी जमा न हो, 3×6×10 फुट (गहराई × चौड़ाई × लंबाई) आकार का गड्ढा बना लें. अपनी सहूलियत और खेत में गाजरघास की मात्रा के मुताबिक लंबाईचौड़ाई कम कर सकते हैं, लेकिन गहराई 3 फुट से कम नहीं होनी पाएंगे.

कंपोस्ट बनाने की विधि : कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 1 मीटर होनी चाहिए. गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई व गहराई फसल अवशेष पर भी निर्भर है.

कंपोस्ट बनाने की विधि : कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 1 मीटर होनी चाहिए. गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई व गहराई फसल अवशेष पर भी निर्भर है.