खाद्यान्न आपूर्ति में रबी फसलों का अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि वे कुल सालाना खाद्यान्न उत्पादन में तकरीबन 40 फीसदी योगदान करती हैं. उस में गेहूं व सरसों की खास भागीदारी होती है.

इस में कोई शक नहीं कि फसल उत्पादन में खाद और उर्वरकों का अहम रोल होता है. फसल की बढ़वार के लिए जरूरी पोषक तत्त्वों का सही मात्रा में मुहैया होना जरूरी होता है. मिट्टी इन सभी पोषक तत्त्वों की सही मात्रा में आपूर्ति करने में असमर्थ होती है व हर फसल को पोषक तत्त्वों की अलगअलग मात्रा की जरूरत होती है. साथ ही, ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों में पोषक तत्त्वों की मांग कुछ ज्यादा होती है.

इन पोषक तत्त्वों की आपूर्ति के लिए कार्बनिक व कैमिकल खाद डालने की जरूरत होती है. लेकिन किसानों द्वारा अकसर गलत तरीके से खेती करना, गलत मिट्टी प्रबंधन, कैमिकल खादों की पूरी मात्रा न देना व जैविक खादों का कम इस्तेमाल करना वगैरह होता है, जिस के चलते फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है.

दूसरी तरफ रबी सीजन में नाइट्रोजन वाली कैमिकल खादों, जैसे यूरिया, डीएपी वगैरह की बाजार में उपलब्धता काफी कम हो जाती है और जो मुहैया होती है, उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ता है. इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि खादों का संतुलित मात्रा में सही समय पर इस्तेमाल किया जाए.

ज्यादातर किसान नाइट्रोजन व फास्फोरस वाली कैमिकल खादों के इस्तेमाल पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पोटाश वाली खादों को नजरअंदाज करते हैं, जो गलत है. नाइट्रोजन व फास्फोरस की तरह पोटाश की भी पूरी मात्रा खेतों में डालनी चाहिए. इस से पौधों की पानी की उपयोग करने की कूवत बढ़ने के चलते पैदावार में बढ़वार होती है.

इस के अलावा रबी की कुछ फसलों, जैसे गेहूं को सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए मिट्टी में इन का भी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

वैसे, 3 साल में एक बार जैविक खादों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. रबी में बोई जाने वाली खास फसलों, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मटर, मसूर, लहसुन, प्याज वगैरह में खाद व उर्वरक का इस्तेमाल आगे बताए जा रहे तरीकों से करें. खाद व उर्वरकों की मात्रा मिट्टी के उपजाऊपन व पिछली फसलों में किए गए कृषि प्रबंधन पर निर्भर करती है.

वैसे, 3 साल में एक बार जैविक खादों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. रबी में बोई जाने वाली खास फसलों, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मटर, मसूर, लहसुन, प्याज वगैरह में खाद व उर्वरक का इस्तेमाल आगे बताए जा रहे तरीकों से करें. खाद व उर्वरकों की मात्रा मिट्टी के उपजाऊपन व पिछली फसलों में किए गए कृषि प्रबंधन पर निर्भर करती है.

गेहूं : यह रबी सीजन की सब से खास फसल होने के साथ ही अनाज वाली अहम फसल है. इस फसल पर नाइट्रोजन की कमी का सब से ज्यादा उलटा असर पड़ता है, जिस के चलते कल्ले कम बनते हैं. मैदानी इलाकों में सिंचित खेतों में आमतौर पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए. आधा नाइट्रोजन व पूरा फास्फोरस व पोटाश आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए.

यदि हो सके तो इन्हें बोते समय कूंड़ों में 3 से 5 सैंटीमीटर की गहराई में डालें. बाकी बचा नाइट्रोजन 2 बराबर भागों में कल्ले निकलते समय व बालियां बनते समय सिंचाई के बाद डालें. फास्फोरस की सुलभता को बढ़ाने के लिए 200 ग्राम पीएसबी कल्चर को 3 लिटर पानी में मिला कर प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करें.

असिंचित हालत में 40-60 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बोआई के समय 10-15 सैंटीमीटर तक गहराई में कतारों में डालें. हरी खाद या दलहनी फसल लेने के बाद गेहूं बोने पर नाइट्रोजन की तकरीबन 80 से 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर दें.

पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी इलाकों की असिंचित मिट्टियों में 40:20:20 की दर से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटाश इस्तेमाल करें. जिन इलाकों में डीएपी का लगातार इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर 30 किलोग्राम गंधक का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है. ज्यादातर गेहूं उत्पादित राज्यों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों, जैसे जिंक, लोहा, तांबा व मैंगनीज की कमी भी पाई जा रही है, इसलिए इन की पूर्ति के लिए भी उर्वरकों का इस्तेमाल करें.

यदि वहां पिछली बोई गई फसल में जस्ता उर्वरक नहीं डाला गया है, तो जस्ते की कमी को दूर करने के लिए सामान्य मिट्टी में 20-25 किलोग्राम व ऊसर मिट्टी में 40-45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट बोआई के समय डालना चाहिए या 0.5 फीसदी जिंक सल्फेट यानी 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट+ 2.5 किलोग्राम चूना 1,000 लिटर पानी में घोल बना कर खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं. लोहे की पूर्ति के लिए भी लगभग यही दर रखें.

जैविक गेहूं उत्पादन करना चाहें, तो 8-10 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट, 5-10 टन वर्मी कंपोस्ट, 2 किलोग्राम पीएसबी व 2-3 टन नीम या अरंडी की खली को मिला कर प्रति हेक्टेयर खेत में आखिरी जुताई के समय मिला दें.

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु वगैरह राज्यों की क्षारीय मिट्टी में ज्यादातर नाइट्रोजन, कैल्सियम व जिंक की कमी पाई जाती है. इसलिए 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की अमोनियम सल्फेट द्वारा पूर्ति करना फायदेमंद होता है. यूरिया से ऐसा करने पर नाइट्रोजन का नुकसान वाष्पीकरण द्वारा ज्यादा होता है. यदि ऐसा करते हैं, तो गोबर की खाद या हरी खाद का इस्तेमाल जरूर करें.

फास्फोरस की पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होता है. जिंक के जरीयों को जिप्सम के साथ देना ज्यादा फायदेमंद होता है.

खरीफ की फसल के बाद बोई गई हरी खाद, जैसे ढैंचा, सनई वगैरह को खेत में मिलाने से गेहूं की पैदावार में बढ़वार होती है. पूर्वोत्तर राज्य केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अम्लीय मिट्टी में बोआई से 15-25 दिन पहले 2-4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चूना मिला दें व नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट. फास्फोरस के लिए सिंगल या ट्रिपल सुपर फास्फेट और पोटाश के लिए म्यूरेट औफ पोटाश का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

जौ : इस फसल में असिंचित व सूखे के हालात में आमतौर पर खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. लेकिन सिंचित इलाकों में 4-5 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट, 40-60 किलोग्राम नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि असिंचित इलाकों में 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन बोआई के समय 8-10 सैंटीमीटर तक गहराई में डालें. सिंचित हालत में नाइट्रोजन की आधी व फास्फोरस की पूरी मात्रा आखिरी जुताई के समय और बाकी बचा नाइट्रोजन पहली सिंचाई के बाद छिड़क कर दें.

लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा नाइट्रोजन के इस्तेमाल से दानों से बनने वाले खाद्य व पेय पदार्थ, जैसे बीयर वगैरह की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है. जस्ते की कमी वाली मिट्टियों में 10-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का इस्तेमाल बोआई से पहले करें.

मक्का : वैसे तो मक्का खरीफ की खास फसल है, लेकिन यह हमारे देश में रबी सीजन में भी खूब उगाई जाती है. खासकर उन इलाकों में, जहां पाला नहीं पड़ता है. मक्का की पैदावार में खाद व उर्वरक अहम रोल अदा करते हैं.

रबी में बोई गई मक्का में नाइट्रोजन की उपयोग कूवत खरीफ मक्का के मुकाबले ज्यादा होती है. आमतौर पर संकर व संकुल किस्मों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश तत्त्व की प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है और लोकल किस्मों में नाइट्रोजन की दर 40-60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है.

नाइट्रोजन की एकतिहाई व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा को आखिरी जुताई के समय खेत में मिला दें. बाकी बचे नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में बांट कर पहली जब फसल घुटनों तक ऊंची हो जाए और दूसरी, नर मंजरी निकलने पर कतारों से 20 सैंटीमीटर की दूरी पर देना ज्यादा फायदेमंद होता है.

जिंक की कमी वाली मिट्टियों में 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर आखिरी जुताई के समय खेत में मिला दें या जिंक सल्फेट के 0.2 फीसदी घोल का एक हफ्ते के अंतर पर 2-3 बार खड़ी फसल पर छिड़काव करें.

गन्ना : मक्का की तरह गन्ना भी रबी सीजन में देश के कई इलाकों में बोया जाता है. इस की अच्छी पैदावार के लिए कंपोस्ट या सही गोबर की खाद 15 से 20 टन और 3-4 टन नीम की खली का पाउडर प्रति हेक्टेयर बोआई से तकरीबन 15 दिन पहले खेत में मिला दें. आमतौर पर इस को 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है.

नाइट्रोजन की आधी व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा को बोआई से पहले कूंड़ों में डाल दें व बाकी बची नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट कर कल्ले फूटते समय व कल्ले फूटने के 45 दिन बाद छिड़क कर दें.

पेड़ी की फसल में नौलख फसल के मुकाबले ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, क्योंकि पेड़ी गन्ने की जड़ कमजोर होने की वजह से इस को ज्यादा ले नहीं पाती है. इसलिए पेड़ी गन्ने में नाइट्रोजन की 25 फीसदी से ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए. नाइट्रोजन के लिए सामान्य मिट्टी में अमोनियम सल्फेट, क्षारीय मिट्टी में यूरिया व अम्लीय मिट्टी में 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 10 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है.

सरसों, तोरिया व राई : रबी सीजन में गेहूं के बाद सरसों, तोरिया व राई खास फसलें हैं. इन फसलों में तेल की क्वालिटी के लिए गंधक का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है. मैदानी इलाकों की सिंचित हलकी मिट्टियों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश व 40 किलोग्राम गंधक, जबकि असिंचित मिट्टी में 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम गंधक का इस्तेमाल करना चाहिए. नाइट्रोजन की आधी व अन्य तत्त्वों की पूरी मात्रा को आखिरी जुताई के समय खेत में मिला दें व बाकी बचे नाइट्रोजन को बोआई के तकरीबन 40 दिन बाद छिड़क कर दें.

फास्फोरस व गंधक की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बीजों को पीएसबी, थायोबेसिलस या फ्यूजेरियम स्पिसीज कल्चर से उपचारित करें व फास्फोरस उर्वरकों को पौधे के जड़ इलाके में दें.

उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट व सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ ही गंधक व कैल्सियम की भी भरपाई करते हैं.

गंधक की पूर्ति के लिए क्षारीय मिट्टी में गंधक या आयरन पाइराइट और गंधक की कमी वाली मिट्टियों में अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल फायदेमंद होता है.

यदि खरीफ की फसल में जिंक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो 10 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल बोआई के समय करें. ऊसर मिट्टी में बोआई के समय ढाई क्विंटल जिप्सम का इस्तेमाल करने से जरूरी गंधक की पूर्ति हो जाती है. असम वगैरह राज्यों के सिंचित मैदानी भागों में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा दें.

असिंचित पहाड़ी इलाकों में 65 किलोग्राम नाइट्रोजन व 35 किलोग्राम फासफोरस प्रति हेक्टेयर डालें. साथ ही, चूना 4-5 क्विंटल व बोरेक्स 5-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोने से 15 दिन पहले खेत में मिलाना फायदेमंद होता है.

आलू : आलू की फसल को दूसरी फसलों के मुकाबले पोषक तत्त्वों की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है. सामान्य मिट्टियों में खेत तैयार करते समय 25-30 टन गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद व 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस व 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है. नाइट्रोजन की आधी, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा को खेत तैयार करते समय डालें व नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा को मिट्टी चढ़ाते समय दें.

जलोढ़ मिट्टियों में 180-240 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस व 100 से 150 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करें.

पहाड़ी इलाकों की अम्लीय मिट्टियों में 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 150 से 180 किलोग्राम फासफोरस व 150 से 200 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करें.

अम्लीय मिट्टियों में कैल्सियम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2.5 टन चूना प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल फायदेमंद होता है. नीम की खली 20 टन प्रति हेक्टेयर समावेश मिट्टी की भौतिक दशा सुधारने के साथ ही दीमक से भी बचाता है. डीएपी की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल ज्यादा ठीक रहता है. जस्ते की पूर्ति के लिए 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बोआई के समय कूंड़ों में डालें.

रबी में बोई जाने वाली दलहनी फसलों में चना, मटर, मसूर, राजमा खास फसलें हैं. इन फसलों की खासीयत यह होती है कि इन की जड़ों की ग्रंथियों में आबोहवा की नाइट्रोजन को इकट्ठा करने की कूवत होती है. इसलिए इन में नाइट्रोजन की जरूरत दूसरी फसलों के मुकाबले कम होती है.

नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक, जैसे राईजोबियम कल्चर का 150 से 200 ग्राम को समुचित पानी से प्रति 3-4 किलोग्राम बीज उपचारित कर के 10 मिनट तक छाया में सुखाने के बाद शाम के समय बोआई करनी चाहिए. जड़ग्रंथियों में राईजोबियम सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाने के लिए 1-1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मोलिब्डेनम को आखिरी जुताई के समय मिलाएं.

मटर : मटर की फसल से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खेत की आखिरी जुताई के समय 20 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट के साथ ही 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस व 40-45 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है. नाइट्रोजन की आधी व फास्फोरस की पूरी मात्रा को बोआई से पहले अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें. बाकी बचे नाइट्रोजन को 25-30 दिन बाद टौप ट्रैसिंग के रूप में देना चाहिए.

दलहनी फसलों में जस्ते की कमी का दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा उलटा असर पड़ता है.

चना व चिकपी : सिंचित खेतों में गोबर की खाद या कंपोस्ट 4-5 टन और 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20-60 किलोग्राम फास्फोरस व 20-25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए. असिचिंत खेतों में देर से बोआई करने पर 2 फीसदी यूरिया व पोटैशियम क्लोराइड का छिड़काव फूल आने के समय करने पर पैदावार में बढ़ोतरी होती है. नाइट्रोजन व फास्फोरस की एकसाथ पूर्ति के लिए 100 से 150 किलोग्राम डीएपी व गंधक के लिए 100 किलोग्राम जिप्सम का इस्तेमाल सर्वोत्तम होता है. धान/चना फसल चक्र वाले इलाकों में जस्ता की कमी व जलाक्रांत इलाकों में लोहे की कमी पाई जाती है. ऐसे खेतों में 10-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिलाएं व 0.5 फीसदी आयरन सल्फेट के घोल का खड़ी फसल पर छिड़काव करें.

चना व चिकपी : सिंचित खेतों में गोबर की खाद या कंपोस्ट 4-5 टन और 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20-60 किलोग्राम फास्फोरस व 20-25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए. असिचिंत खेतों में देर से बोआई करने पर 2 फीसदी यूरिया व पोटैशियम क्लोराइड का छिड़काव फूल आने के समय करने पर पैदावार में बढ़ोतरी होती है. नाइट्रोजन व फास्फोरस की एकसाथ पूर्ति के लिए 100 से 150 किलोग्राम डीएपी व गंधक के लिए 100 किलोग्राम जिप्सम का इस्तेमाल सर्वोत्तम होता है. धान/चना फसल चक्र वाले इलाकों में जस्ता की कमी व जलाक्रांत इलाकों में लोहे की कमी पाई जाती है. ऐसे खेतों में 10-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिलाएं व 0.5 फीसदी आयरन सल्फेट के घोल का खड़ी फसल पर छिड़काव करें.

मसूर : सामान्य सिंचित मिट्टियों में 4-5 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट व 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटाश तत्त्व का प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए. असिंचित खेतों में इस की आधी मात्रा डालनी चाहिए. इस के साथ ही जस्ते की कमी को पूरा करने के लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बोआई से पहले खेत में डालें. जिन इलाकों में गंधक की कमी हो, वहां 2.5 क्विंटल जिप्सम प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल फायदेमंद होता है.

राजमा : इस में नाइट्रोजन की जरूरत दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है. आमतौर पर 100 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस व 40 से 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल करना चाहिए.

प्रगतिशील किसान डा. राजाराम त्रिपाठी की कुछ विशेष उपलब्धियां:-

प्रगतिशील किसान डा. राजाराम त्रिपाठी की कुछ विशेष उपलब्धियां:-

कुलपति बीआर काम्बोज ने रसायन वैज्ञानिकों से यह भी कहा कि उन के अनुसंधान किसानों के कल्याण के लिए केंद्रित होने चाहिए. जैसे, कम साइटोटौक्सिसिटी वाले नए रोगाणुरोधी और नेमाटीसाइडल का विकास, कृषि रसायन व्यवहार और खतरों की पहचान, कृषि अपशिष्ट के उपयोग के लिए प्रक्रियाओं का विकास, हरित रसायन अनुसंधान और नैनोकण विकास आदि.

कुलपति बीआर काम्बोज ने रसायन वैज्ञानिकों से यह भी कहा कि उन के अनुसंधान किसानों के कल्याण के लिए केंद्रित होने चाहिए. जैसे, कम साइटोटौक्सिसिटी वाले नए रोगाणुरोधी और नेमाटीसाइडल का विकास, कृषि रसायन व्यवहार और खतरों की पहचान, कृषि अपशिष्ट के उपयोग के लिए प्रक्रियाओं का विकास, हरित रसायन अनुसंधान और नैनोकण विकास आदि.

वैसे, 3 साल में एक बार जैविक खादों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. रबी में बोई जाने वाली खास फसलों, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मटर, मसूर, लहसुन, प्याज वगैरह में खाद व उर्वरक का इस्तेमाल आगे बताए जा रहे तरीकों से करें. खाद व उर्वरकों की मात्रा मिट्टी के उपजाऊपन व पिछली फसलों में किए गए कृषि प्रबंधन पर निर्भर करती है.

वैसे, 3 साल में एक बार जैविक खादों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. रबी में बोई जाने वाली खास फसलों, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मटर, मसूर, लहसुन, प्याज वगैरह में खाद व उर्वरक का इस्तेमाल आगे बताए जा रहे तरीकों से करें. खाद व उर्वरकों की मात्रा मिट्टी के उपजाऊपन व पिछली फसलों में किए गए कृषि प्रबंधन पर निर्भर करती है. चना व चिकपी : सिंचित खेतों में गोबर की खाद या कंपोस्ट 4-5 टन और 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20-60 किलोग्राम फास्फोरस व 20-25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए. असिचिंत खेतों में देर से बोआई करने पर 2 फीसदी यूरिया व पोटैशियम क्लोराइड का छिड़काव फूल आने के समय करने पर पैदावार में बढ़ोतरी होती है. नाइट्रोजन व फास्फोरस की एकसाथ पूर्ति के लिए 100 से 150 किलोग्राम डीएपी व गंधक के लिए 100 किलोग्राम जिप्सम का इस्तेमाल सर्वोत्तम होता है. धान/चना फसल चक्र वाले इलाकों में जस्ता की कमी व जलाक्रांत इलाकों में लोहे की कमी पाई जाती है. ऐसे खेतों में 10-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिलाएं व 0.5 फीसदी आयरन सल्फेट के घोल का खड़ी फसल पर छिड़काव करें.

चना व चिकपी : सिंचित खेतों में गोबर की खाद या कंपोस्ट 4-5 टन और 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20-60 किलोग्राम फास्फोरस व 20-25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए. असिचिंत खेतों में देर से बोआई करने पर 2 फीसदी यूरिया व पोटैशियम क्लोराइड का छिड़काव फूल आने के समय करने पर पैदावार में बढ़ोतरी होती है. नाइट्रोजन व फास्फोरस की एकसाथ पूर्ति के लिए 100 से 150 किलोग्राम डीएपी व गंधक के लिए 100 किलोग्राम जिप्सम का इस्तेमाल सर्वोत्तम होता है. धान/चना फसल चक्र वाले इलाकों में जस्ता की कमी व जलाक्रांत इलाकों में लोहे की कमी पाई जाती है. ऐसे खेतों में 10-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिलाएं व 0.5 फीसदी आयरन सल्फेट के घोल का खड़ी फसल पर छिड़काव करें.

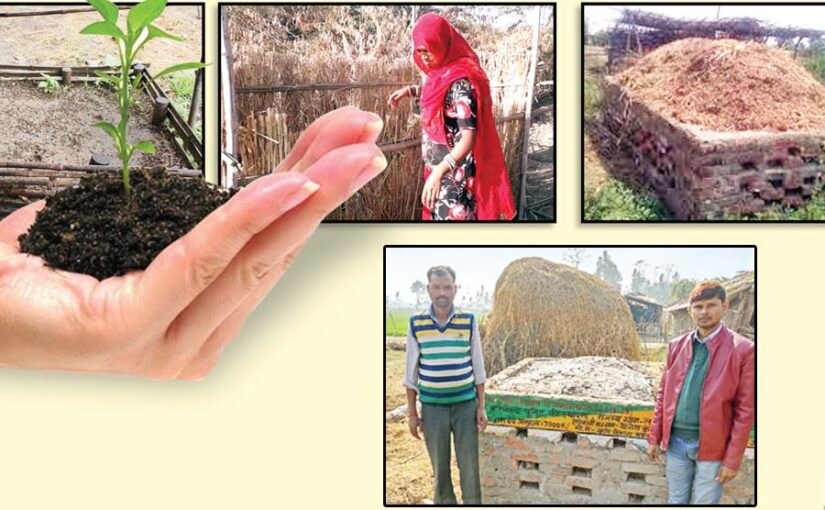

कंपोस्ट बनाने की विधि : कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 1 मीटर होनी चाहिए. गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई व गहराई फसल अवशेष पर भी निर्भर है.

कंपोस्ट बनाने की विधि : कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 1 मीटर होनी चाहिए. गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई व गहराई फसल अवशेष पर भी निर्भर है.

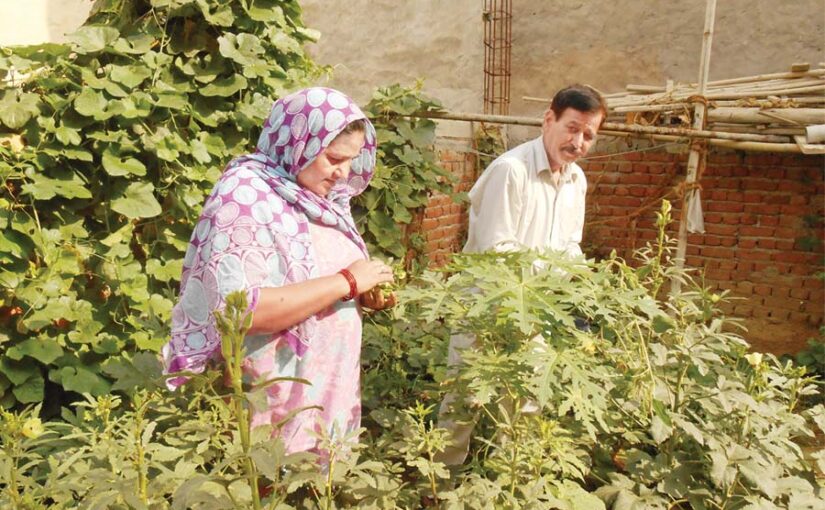

गमलों में पौधे लगाने के लिए : पौधों के आकार व फसल के मुताबिक ही गमलों के आकार का चुनाव किया जाना चाहिए. पपीते जैसे बड़े पौधों के लिए कम से कम 75 सैंटीमीटर ऊंचे और 45 सैंटीमीटर चौड़े ड्रम को इस्तेमाल में लाना चाहिए. टमाटर, मिर्च जैसे पौधों के लिए 30×45 सैंटीमीटर आकार वाले मिट्टी के गमले अच्छे होते हैं.

गमलों में पौधे लगाने के लिए : पौधों के आकार व फसल के मुताबिक ही गमलों के आकार का चुनाव किया जाना चाहिए. पपीते जैसे बड़े पौधों के लिए कम से कम 75 सैंटीमीटर ऊंचे और 45 सैंटीमीटर चौड़े ड्रम को इस्तेमाल में लाना चाहिए. टमाटर, मिर्च जैसे पौधों के लिए 30×45 सैंटीमीटर आकार वाले मिट्टी के गमले अच्छे होते हैं.

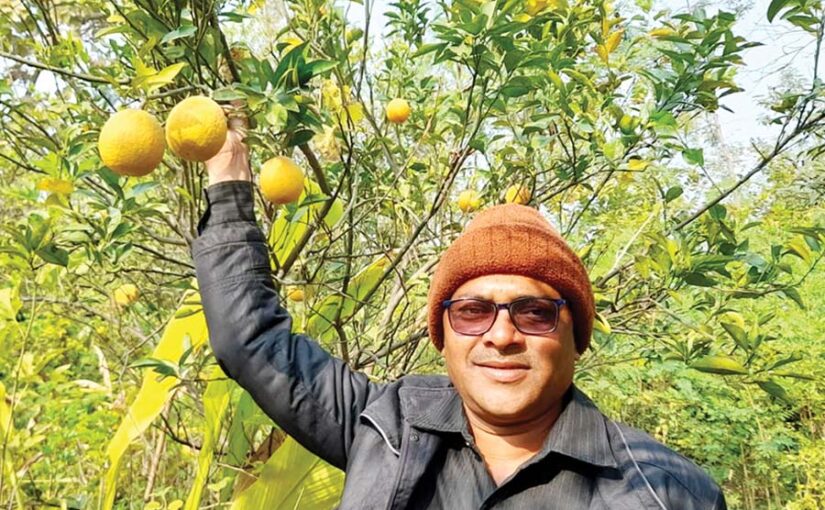

अभयराज सिंह बताते हैं कि साल 2008 में उन्होंने नीबू के महज 20 पौधे लगाए थे. आज 300 पेड़ हैं. तब उन के महज 50 रुपए ही खर्च हुए थे. नीबू का पेड़ तैयार होने में तकरीबन 3 साल लग जाते हैं, इसलिए इंटरक्रौपिंग के लिए गन्ना भी लगा दिया था. इस से यह फायदा हुआ कि परिवार के सामने भरणपोषण का संकट नहीं आया. जब नीबू के पेड़ तैयार हो गए, तो इंटरक्रौपिंग बंद कर दी. उन 20 पेड़ों से तब तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए कमाए थे.

अभयराज सिंह बताते हैं कि साल 2008 में उन्होंने नीबू के महज 20 पौधे लगाए थे. आज 300 पेड़ हैं. तब उन के महज 50 रुपए ही खर्च हुए थे. नीबू का पेड़ तैयार होने में तकरीबन 3 साल लग जाते हैं, इसलिए इंटरक्रौपिंग के लिए गन्ना भी लगा दिया था. इस से यह फायदा हुआ कि परिवार के सामने भरणपोषण का संकट नहीं आया. जब नीबू के पेड़ तैयार हो गए, तो इंटरक्रौपिंग बंद कर दी. उन 20 पेड़ों से तब तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए कमाए थे.

डा. एसएस शर्मा, अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए एवं इसे कृषि में स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसे पूरे राष्ट्र में प्राकृतिक कृषि का 180 क्रेडिट का पाठ्यक्रम स्नातक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा.

डा. एसएस शर्मा, अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए एवं इसे कृषि में स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसे पूरे राष्ट्र में प्राकृतिक कृषि का 180 क्रेडिट का पाठ्यक्रम स्नातक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा.