काले गेहूं के उत्पादन को ले कर देश के किसानों में आजकल होड़ लगी हुई है. न जाने कितने किसान काले गेहूं को बोने के लिए आगे आ रहे हैं और इस का बीज औनेपौने दामों में खरीद कर बोना चाहते हैं. कई किसानों ने तो जब फसल पक कर तैयार हुई थी, तभी अपने बीज बुक करा दिए थे. और अब वह बोने की तैयारी कर रहे हैं.

जिन लोगों को काले गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है, वह कई गुना दामों में इस का बीज खरीद रहे हैं. कई किसान तो 3 से 4 गुना अधिक ऊंचे दाम चुका कर इस का बीज ले रहे हैं, जबकि सामान्य गेहूं बाजार में 1,600 से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल के औसत भाव से बेचा जा रहा है.

लेकिन भेड़चाल के चलते काला गेहूं बाजार में 6,000 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकने लगा है. यहां पर ध्यान देने की बात है कि पिछले कुछ 1-2 सालों से काले गेहूं का उत्पादन करने वाले किसान फूले नहीं समा रहे हैं. वहीं जानकारी के अभाव में काले गेहूं को पौष्टिक बता रहे हैं. साथ ही, किसानों की आय दोगुना करने की बातें भी कही जाने लगी हैं, जबकि गेहूं, जौ अनुसंधान निदेशालय, करनाल के वैज्ञानिकों की मानें, तो देश में काले गेहूं की कोई किस्म ही जारी नहीं हुई है.

जिस काले गेहूं का उत्पादन किसान कर रहे हैं, वह पीली भूरी रोली के साथसाथ कई बीमारियों का वाहक है. काले गेहूं की पौष्टिकता पर तो इस में सामान्य गेहूं की किस्मों की तुलना में न तो अधिक प्रोटीन है और न ही आयरन व जिंक की मात्रा अधिक है. इस की चपाती भी बेस्वाद कही जाती है. काले गेहूं की चपाती देखने में काली होने के कारण भी लोग इस को ज्यादा खाने में पसंद नहीं करते.

जिस काले गेहूं का उत्पादन किसान कर रहे हैं, वह पीली भूरी रोली के साथसाथ कई बीमारियों का वाहक है. काले गेहूं की पौष्टिकता पर तो इस में सामान्य गेहूं की किस्मों की तुलना में न तो अधिक प्रोटीन है और न ही आयरन व जिंक की मात्रा अधिक है. इस की चपाती भी बेस्वाद कही जाती है. काले गेहूं की चपाती देखने में काली होने के कारण भी लोग इस को ज्यादा खाने में पसंद नहीं करते.

यहां पर ध्यान देने की बात यह भी है कि काले गेहूं की सचाई जानने के लिए गेहूं अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने शोध किया है. संस्थान के इस शोध में सामान्य गेहूं किस्म की तुलना में काले गेहूं में कोई अधिक पौष्टिक गुण नहीं मिले हैं.

संस्थान के निदेशक डा. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि काले गेहूं की उत्पादकता और गुणवत्ता सामान्य गेहूं से कमजोर है. उन का यह भी कहना है कि देश के किसी भी कृषि संस्थान के द्वारा काले गेहूं की कोई किस्म जारी नहीं की गई है.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि काले गेहूं का बीज किसानों के पास आया तो आया कहां से? कौन इस को बायोफोर्टीफाइड बता कर लगातार बढ़ावा देने में जुटा हुआ है. अब इस बात पर भी ध्यान देना है कि इस गेहूं में अधिक गुणवत्ता न होने के कारण इस को इतना आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है.

यहां पर ध्यान देने की बात है कि किसी भी नई किस्म का बीज भारत सरकार से अधिसूचित होने के बाद ही किसानों को उपलब्ध कराया जाता रहा है, जबकि अब तक के इतिहास में काले गेहूं की किसी भी किस्म को भारत सरकार ने अधिसूचित नहीं किया है और न ही सरकारी संस्थानों व मान्यताप्राप्त संस्थानों के द्वारा इस का बीज बेचा जा रहा है, इसलिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है कि वह जब तक सरकार द्वारा अनुमोदित बीज उपलब्ध न कराया जाए, तब तक ऐसे बीजों और भ्रामक प्रचार से बचा जाना चाहिए.

काले गेहूं की सोशल मीडिया पर खूबियां

गेहूं को ले कर आई मीडिया रिपोर्ट के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के महानिदेशक के निर्देश पर गेहूं, जौ अनुसंधान निदेशालय ने वर्ष 2018 और 2019 से 2 साल तक काले गेहूं की किस्मों पर परीक्षण किया गया.

परीक्षण के दौरान काले गेहूं की उत्पादकता सामान्य गेहूं किस्म की तुलना में काफी कम पाई गई. साथ ही, कई रोगों का प्रकोप भी इस किस्म में देखने को मिला है.

काले गेहूं की ट्रायल के मुख्य अन्वेषक डा. ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस गेहूं पर उन के संस्थान में शोध कार्य किए जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट की मानें, तो काले गेहूं का विकास पंजाब के मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, नाबी ने किया है. नाबी के पास इस का पेटेंट भी है.

अब सवाल यह उठता है कि भारत सरकार के अधिसूचित किए बिना इस संस्थान ने काले गेहूं की किस्म का बीज किसानों को कैसे पहुंचा दिया.

छोटे किसानों पर भी पड़ता है माली बोझ

आय बढ़ाने के फेर में लघु व सीमांत किसान काले गेहूं की खेती करने के लिए लालायित हैं, लेकिन किसानों को यह नहीं पता कि कृषि उपज मंडियों में काले गेहूं का कोई खरीदार नहीं है. ऐसे में लघु व सीमांत श्रेणी के किसानों को समझदारी से काम लेने की जरूरत है. हालात कहीं ऐसे न हो जाएं कि वे घर के रहें न घाट के.

गौरतलब है कि प्रदेश के लघु व सीमांत श्रेणी के किसानों के पास 4 से 5 बीघा कृषि जोत है. ऐसे में महंगा बीज खरीद कर किसानों ने काले गेहूं की खेती कर भी ली, लेकिन बाजार में नहीं बिकने के कारण उन को माली नुकसान हो सकता है. किसानों को इस बात पर ध्यान देना है कि वे ऐसे बीजों की ही बोआई करें, जिस की बाजार में मांग अच्छी हो और उचित कीमत मिल रही हो. वे ऐसी फसलों को न बोएं, जिस को बेचने में काफी दिक्कत होती हो.

आखिर कितनी है पौष्टिकता

आखिर कितनी है पौष्टिकता

लैब में चले शोध के उपरांत पाया गया है कि काले गेहूं की पौष्टिकता और गुणवत्ता पर भी गेहूं, जौ अनुसंधान निदेशालय, करनाल में संचालित किया गया है. संस्थान के वैज्ञानिक डाक्टर सेवाराम के अनुसार, काले गेहूं की गुणवत्ता जांच में कुछ ऐसे तत्त्व सामने नहीं आए हैं, जिस से कहा जा सके कि काले गेहूं में पौष्टिक तत्त्वों की भरपूर मात्रा उपलब्ध है. उन का मानना है कि काले गेहूं में प्रोटीन, आयरन व जिंक सहित दूसरे पोषक तत्त्वों की मात्रा सामान्य गेहूं की किस्मों की तुलना में काफी कम पाई गई है.

काले गेहूं को ले कर सोशल मीडिया पर प्रचार

गेहूं को ले कर पिछले साल से तरहतरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह दावे हकीकत से बहुत दूर हैं. इस से किसानों की लागत में इजाफा हो रहा है. साथ ही, जानकारी की कमी में उपभोक्ताओं को भी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है.

ऐसे में प्रदेश के किसानों के साथसाथ मीडिया वालों और वक्ताओं को भी समझदारी से काम लेने की जरूरत है और हकीकत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया वालों को भी काम करना होगा.

काले गेहूं को ले कर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है. काले गेहूं की कोई किस्म देश के किसानों के लिए अधिसूचित नहीं हुई है. इस में कोई विशेष प्रकार के पोषक तत्त्व भी नहीं पाए गए हैं.

इतना ही नहीं, काले गेहूं के बारे में आईआईटीडब्ल्यूबीआर, करनाल में रिसर्च हुई है, जिस में तीनों वैरायटी गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पाई है. इस पर अभी आगे भी रिसर्च जारी है.

यदि यह वैरायटी पौष्टिकता में अच्छी पाई गई, तो यकीनन किसानों तक इस की जानकारी भविष्य में दी जाएगी, लेकिन अभी तक के अनुसंधान में उसे सामान्य गेहूं की प्रजाति की तुलना में कोई अधिक पौष्टिकता के गुण नहीं पाए गए हैं.

पालक का परांठा बनाने के लिए जरूरी सामग्री

पालक का परांठा बनाने के लिए जरूरी सामग्री पालक पनीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री

पालक पनीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डा. हिमांशु पाठक अविकानगर में विभिन्न सुविधा जैसे देश के किसानों के लिए फार्मर होस्टल में नवीनीकृत प्रशिक्षण लेक्चर्स हाल, सेक्टर-9 पर नवीनीकृत भेड़ों के शेड, टैक्नोलौजी पार्क में राष्ट्रीय ध्वज उच्च स्तंभ, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग व टेक्सटाइल कैमिस्ट्री विभाग में मोटी या अनुपयोगी भेड़ की ऊन से केरटिन प्रोटीन का विगलन, फार्म सेक्शन के लिए नया ट्रैक्टर और देश के भेड़बकरीपालकों, किसानों के लिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु चलतीफिरती वैन/लैब आदि का उद्घाटन करते हुए मोटे पूंछ की डुंबा भेड़, खरगोश की विभिन्न नस्लें, सिरोही बकरी और संस्थान के पशु आनुवांशिकी व प्रजनन विभाग में स्थित विभिन्न भेड़ की नस्लों (अविशान, अविकालीन, मालपुरा, मगरा, चोकला, मारवाड़ी, गरोल और पाटनवाड़ी) के उन्नत पशुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डा. हिमांशु पाठक अविकानगर में विभिन्न सुविधा जैसे देश के किसानों के लिए फार्मर होस्टल में नवीनीकृत प्रशिक्षण लेक्चर्स हाल, सेक्टर-9 पर नवीनीकृत भेड़ों के शेड, टैक्नोलौजी पार्क में राष्ट्रीय ध्वज उच्च स्तंभ, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग व टेक्सटाइल कैमिस्ट्री विभाग में मोटी या अनुपयोगी भेड़ की ऊन से केरटिन प्रोटीन का विगलन, फार्म सेक्शन के लिए नया ट्रैक्टर और देश के भेड़बकरीपालकों, किसानों के लिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु चलतीफिरती वैन/लैब आदि का उद्घाटन करते हुए मोटे पूंछ की डुंबा भेड़, खरगोश की विभिन्न नस्लें, सिरोही बकरी और संस्थान के पशु आनुवांशिकी व प्रजनन विभाग में स्थित विभिन्न भेड़ की नस्लों (अविशान, अविकालीन, मालपुरा, मगरा, चोकला, मारवाड़ी, गरोल और पाटनवाड़ी) के उन्नत पशुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. कार्यक्रम में डा. पीएस बिरथाल द्वारा क्षेत्र की उत्पादन, समस्या और आने वाली चुनौती के बारे में विस्तार से लेक्चर्स दिया गया, जिस का पिछली मीटिंग की सिफारिश को पूरा करने की विस्तृत रिपोर्ट डा. अरुण कुमार तोमर द्वारा प्रस्तुत किया गया. इस के बाद गुजरात, राजस्थान, दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली की कृषि, पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरीज, बागबानी, फोरस्ट्री, एजुकेशन, प्रसार गतिविधियों की समस्या, चुनौतियों आदि पर महानिदेशक की अध्यक्षता में एकएक कर के विस्तार से चर्चा की गई.

कार्यक्रम में डा. पीएस बिरथाल द्वारा क्षेत्र की उत्पादन, समस्या और आने वाली चुनौती के बारे में विस्तार से लेक्चर्स दिया गया, जिस का पिछली मीटिंग की सिफारिश को पूरा करने की विस्तृत रिपोर्ट डा. अरुण कुमार तोमर द्वारा प्रस्तुत किया गया. इस के बाद गुजरात, राजस्थान, दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली की कृषि, पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरीज, बागबानी, फोरस्ट्री, एजुकेशन, प्रसार गतिविधियों की समस्या, चुनौतियों आदि पर महानिदेशक की अध्यक्षता में एकएक कर के विस्तार से चर्चा की गई.

कोर्स के कोआर्डिनेटर एवं पौध सुरक्षा वैज्ञानिक डा. प्रेम शंकर ने अवगत कराया कि इस योजना के अंतर्गत बकरीपालन एवं मधुमक्खीपालन पर भी स्वरोजगार सृजन हेतु बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा. साथ ही साथ बटन मशरूम की खेती की तकनीक की विस्तार से चर्चा की.

कोर्स के कोआर्डिनेटर एवं पौध सुरक्षा वैज्ञानिक डा. प्रेम शंकर ने अवगत कराया कि इस योजना के अंतर्गत बकरीपालन एवं मधुमक्खीपालन पर भी स्वरोजगार सृजन हेतु बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा. साथ ही साथ बटन मशरूम की खेती की तकनीक की विस्तार से चर्चा की.

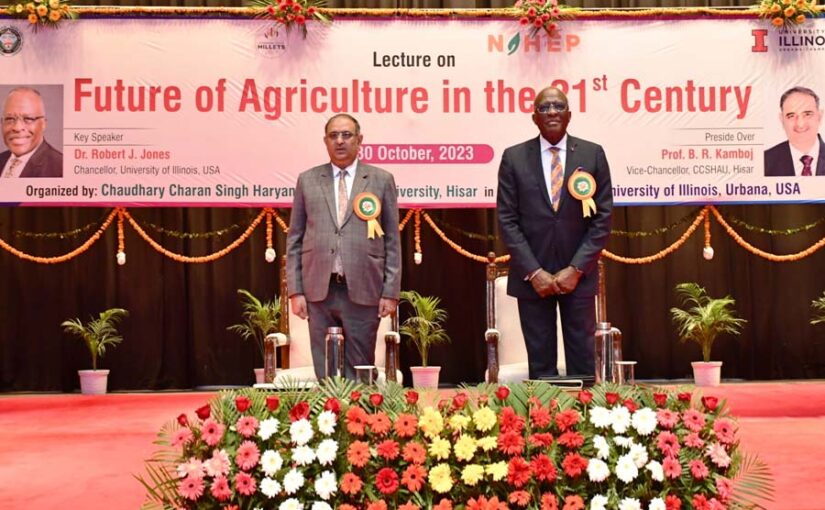

उन्होंने आगे बताया कि जलवायु परिवर्तन किसानों व वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है. जलवायु परिवर्तन अब ग्लोबल वार्मिंग तक सीमित नही रहा, इस के मौसम में आने वाले अप्रत्याशित बदलाव जैसे आंधी, तूफान, सूखापन, बाढ़ इत्यादि शामिल है. असमय तापमान का बढऩा कृषि उत्पादन में प्रभाव डालता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निबटने के लिए अनुकूल रणनीतियों जैसे कि बढ़ते तापमान व सूखापन के अनुकूल किस्में, मिट्टी की नमी का संरक्षण, पानी की उपलब्धता, रोगरहित किस्में, फसल विविधीकरण, मौसम का भविष्य आकंलन, टिकाऊ फसल उत्पादन प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता है.

उन्होंने आगे बताया कि जलवायु परिवर्तन किसानों व वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है. जलवायु परिवर्तन अब ग्लोबल वार्मिंग तक सीमित नही रहा, इस के मौसम में आने वाले अप्रत्याशित बदलाव जैसे आंधी, तूफान, सूखापन, बाढ़ इत्यादि शामिल है. असमय तापमान का बढऩा कृषि उत्पादन में प्रभाव डालता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निबटने के लिए अनुकूल रणनीतियों जैसे कि बढ़ते तापमान व सूखापन के अनुकूल किस्में, मिट्टी की नमी का संरक्षण, पानी की उपलब्धता, रोगरहित किस्में, फसल विविधीकरण, मौसम का भविष्य आकंलन, टिकाऊ फसल उत्पादन प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता है. कृषि एवं जैविक इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. विजय सिंह ने बताया कि विश्व के सतत विकास के लिए पौष्टिक अनाज व नवीनीकरणीय ऊर्जा पर काम करने की जरूरत है. वहीं स्नाकोत्तर शिक्षा के अधिष्ठाता एवं आईडीपी के प्रमुख अन्वेशक डा. केडी शर्मा ने सभी का स्वागत किया, जबकि मंच संचालन डा. जयंति टोकस ने किया.

कृषि एवं जैविक इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. विजय सिंह ने बताया कि विश्व के सतत विकास के लिए पौष्टिक अनाज व नवीनीकरणीय ऊर्जा पर काम करने की जरूरत है. वहीं स्नाकोत्तर शिक्षा के अधिष्ठाता एवं आईडीपी के प्रमुख अन्वेशक डा. केडी शर्मा ने सभी का स्वागत किया, जबकि मंच संचालन डा. जयंति टोकस ने किया.

विधायक डा. अवधेश सिंह द्वारा किसानों को बताया गया कि खरीफ मौसम की धान की फसल की कटाई चालू हो गई है. किसान अपना धान सरकारी क्रय केंद्र पर ही बेचें, जिस से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें. साथ में फसल बीमा करने का आह्वाहन भी किया.

विधायक डा. अवधेश सिंह द्वारा किसानों को बताया गया कि खरीफ मौसम की धान की फसल की कटाई चालू हो गई है. किसान अपना धान सरकारी क्रय केंद्र पर ही बेचें, जिस से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें. साथ में फसल बीमा करने का आह्वाहन भी किया. कार्यक्रम के अंत में विधायक द्वारा ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव किए जाने की तकनीकी का आरंभ किया गया और लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड एवं सरसों की मिनीकिट वितरित की गई, जिस में किसान कृष्ण कुमार, तूफानी यादव, नंदलाल मिश्रा, सुरेश कुमार सभाजीत, कल्लू वर्मा, लाल बहादुर सिंह इत्यादि किसान उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के अंत में विधायक द्वारा ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव किए जाने की तकनीकी का आरंभ किया गया और लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड एवं सरसों की मिनीकिट वितरित की गई, जिस में किसान कृष्ण कुमार, तूफानी यादव, नंदलाल मिश्रा, सुरेश कुमार सभाजीत, कल्लू वर्मा, लाल बहादुर सिंह इत्यादि किसान उपस्थित रहे.

जिस काले गेहूं का उत्पादन किसान कर रहे हैं, वह पीली भूरी रोली के साथसाथ कई बीमारियों का वाहक है. काले गेहूं की पौष्टिकता पर तो इस में सामान्य गेहूं की किस्मों की तुलना में न तो अधिक प्रोटीन है और न ही आयरन व जिंक की मात्रा अधिक है. इस की चपाती भी बेस्वाद कही जाती है. काले गेहूं की चपाती देखने में काली होने के कारण भी लोग इस को ज्यादा खाने में पसंद नहीं करते.

जिस काले गेहूं का उत्पादन किसान कर रहे हैं, वह पीली भूरी रोली के साथसाथ कई बीमारियों का वाहक है. काले गेहूं की पौष्टिकता पर तो इस में सामान्य गेहूं की किस्मों की तुलना में न तो अधिक प्रोटीन है और न ही आयरन व जिंक की मात्रा अधिक है. इस की चपाती भी बेस्वाद कही जाती है. काले गेहूं की चपाती देखने में काली होने के कारण भी लोग इस को ज्यादा खाने में पसंद नहीं करते. आखिर कितनी है पौष्टिकता

आखिर कितनी है पौष्टिकता