नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कर्तव्य पथ, नई दिल्ली से पिछले दिनों ‘भारत’ ब्रांड के अंतर्गत गेहूं के आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई. यह आटा 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर उपलब्ध होगा.

यह भारत सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की श्रृंखला में नवीनतम है. ‘भारत’ ब्रांड आटा की खुदरा बिक्री से बाजार में किफायती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और इस महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ की कीमतों में निरंतर कमी लाने में सहायता मिलेगी.

‘भारत’ आटा केंद्रीय भंडार, नेफेड और एनसीसीएफ के सभी फिजिकल और मोबाइल आउटलेट पर उपलब्ध होगा और इस का विस्तार अन्य सहकारी/खुदरा दुकानों तक किया जाएगा.

ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस (डी)) के अंतर्गत 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं 21.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अर्धसरकारी और सहकारी संगठनों यानी केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नेफेड को आटा में परिवर्तित करने और इसे जनता को बेचने के लिए आवंटित किया गया है. ‘भारत आटा’ ब्रांड के अंतर्गत एमआरपी 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होगी.

मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र के हस्तक्षेप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो गई हैं. पिछले दिनों टमाटर और प्याज की कीमतें कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए थे. इस के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र द्वारा केंद्रीय भंडार, नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर ‘भारत दाल’ को भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों से किसानों को भी काफी फायदा हुआ है. किसानों की उपज केंद्र द्वारा खरीदी जा रही है और उस के बाद उपभोक्ताओं को रियायती दर पर उपलब्ध कराई जा रही है.

उन्होंने जोर दे कर कहा कि केंद्र के हस्तक्षेप से विभिन्न वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो गई हैं. प्रधानमंत्रीमोदी का विजन उपभोक्ताओं के साथसाथ किसानों की भी मदद करने का है.

भारत सरकार ने आवश्यक खाद्यान्नों की कीमतों को स्थिर करने के साथसाथ किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं.

भारत दाल (चना दाल) पहले से ही इन 3 एजेंसियों द्वारा अपने फिजीकल और/या खुदरा दुकानों से एक किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है. प्याज भी 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा जा रहा है.

अब, ‘भारत’ आटे की बिक्री प्रारंभ होने से उपभोक्ता इन दुकानों से आटा, दाल के साथसाथ प्याज भी उचित और किफायती मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं.

भारत सरकार के नीतिगत हस्तक्षेपों का उद्देश्य किसानों के साथसाथ उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाना है. भारत सरकार किसानों के लिए खाद्यान्न, दालों के साथसाथ मोटे अनाज और बाजरा का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय करती है. पीएसएस (मूल्य समर्थन योजना) को लागू करने के लिए राष्ट्रव्यापी खरीद अभियान चलाया जाता है. यह किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करता है. आरएमएस 23-24 में 21.29 लाख किसानों से 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा गया. खरीदे गए गेहूं का कुल मूल्य 55679.73 करोड़ रुपए था. केएमएस 22-23 में 124.95 लाख किसानों से ग्रेड ‘ए’ धान के लिए घोषित एमएसपी 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर 569 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया. खरीदे गए चावल का कुल मूल्य 1,74,376.66 करोड़ रुपये था.

खरीदा गया गेहूं और चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत देश में लगभग 5 लाख एफपीएस के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 80 करोड़ पीडीएस लाभार्थियों को पूरी तरह से निशुल्क प्रदान किया जाता है. इस के अलावा तकरीबन 7 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज/बाजरा भी एमएसपी पर खरीदा गया और 22-23 में टीपीडीएस/अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत वितरित किया गया.

टीपीडीएस के दायरे में नहीं आने वाले आम उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अनेक उपाय किए गए हैं. किफायती और उचित मूल्य पर ‘भारत आटा’, ‘भारत दाल’ और टमाटर, प्याज की बिक्री एक ऐसा उपाय है. अब तक 59,183 मीट्रिक टन दाल की बिक्री हो चुकी है, जिस से आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है.

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत गेहूं की बिक्री के लिए राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक ई-नीलामी चला रहा है. इन साप्ताहिक ई-नीलामी में केवल गेहूं प्रोसैसर (आटा चक्की/रोलर आटा मिल) ही भाग ले सकते हैं.

एफसीआई सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार, एफएक्यू और यूआरएस गेहूं क्रमशः 2,150 रुपए और 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक्री के लिए पेशकश कर रहा है. व्यापारियों को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि खरीदे गए गेहूं को सीधे संसाधित किया जाए और आम उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर जारी किया जाए. साप्ताहिक ई-नीलामी में प्रत्येक बोलीदाता 200 मीट्रिक टन तक ले सकता है.

एफसीआई ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत साप्ताहिक ई-नीलामी में बिक्री के लिए 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं दे रहा है. सरकारी निर्देशों के अनुसार, एफसीआई अब तक 65.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले बाजार में जारी कर चुका है.

भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों को कम करने के लिए उठाए गए उपायों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले गेहूं की कुल मात्रा को दिसंबर, 2023 तक 57 लाख मीट्रिक टन के बजाय मार्च 2024 तक 101.5 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है.

यदि आवश्यक हुआ, तो 31 मार्च, 2024 तक बफर स्टाक से 25 लाख मीट्रिक टन (101.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक) तक गेहूं की अतिरिक्त मात्रा उतारने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.

जमाखोरी पर लगाम

पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए थोक विक्रेताओं/व्यापारियों, प्रोसैसरों, खुदरा विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं जैसी विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा गेहूं के स्टाक रखने पर भी सीमाएं लगा दी हैं. गेहूं के स्टाक होल्डिंग की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापारियों, प्रोसैसरों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा नियमित तौर पर गेहूं/आटा बाजार में जारी किया जाता है और कोई भंडारण/जमाखोरी नहीं होती है. यह कदम गेहूं की आपूर्ति बढ़ा कर उस की बाजार कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए उठाए गए हैं.

गैरबासमती चावल के निर्यात पर रोक

सरकार ने गैरबासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और बासमती चावल के निर्यात के लिए 950 डालर का न्यूनतम मूल्य लगाया है. एफसीआई ओएमएसएस (डी) के तहत घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए साप्ताहिक ई-नीलामी में बिक्री के लिए 4 लाख मीट्रिक टन चावल की पेशकश कर रहा है. सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार एफसीआई 29.00-29.73 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बिक्री के लिए प्रस्तुत कर रहा है.

गन्ना किसानों पर फोकस

सरकार ने गन्ना किसानों के साथसाथ घरेलू उपभोक्ताओं के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है. एक ओर किसानों को 1.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान के साथ पिछले चीनी सीजन का 96 फीसदी से अधिक गन्ने के बकाए का पहले ही भुगतान किया जा चुका है, जिस से चीनी क्षेत्र के इतिहास में सब से कम गन्ना बकाया लंबित है. वहीं दूसरी ओर विश्व में सब से सस्ती चीनी भारतीय उपभोक्ताओं को मिल रही है. जहां वैश्विक चीनी मूल्य एक वर्ष में लगभग 40 फीसदी बढ़कर 13 साल के उच्चतम स्तर को छू रहा है, वहीं भारत में पिछले 10 वर्षों में चीनी के खुदरा मूल्यों में सिर्फ 2 फीसदी की वृद्धि हुई है और पिछले एक वर्ष में 5 फीसदी से कम वृद्धि हुई है.

खाद्य तेलों पर भी नजर

भारत सरकार खाद्य तेलों की घरेलू खुदरा कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी का पूरा लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को मिले. सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

– कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक शुल्क 2.5 फीसदी से घटा कर शून्य कर दिया गया. इस के अलावा इन तेलों पर कृषि उपकर 20 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी कर दिया गया. यह शुल्क संरचना 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई है.

– 21 दिसंबर, 2021 को रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर बेसिक शुल्क 32.5 फीसदी से घटा कर 17.5 फीसदी कर दिया गया और रिफाइंड पाम तेल पर बेसिक शुल्क 17.5 फीसदी से घटा कर 12.5 फीसदी कर दिया गया. इस शुल्क संरचना को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है.

– सरकार ने उपलब्धता बनाए रखने के लिए रिफाइंड पाम तेल के खुले आयात को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है.

– सरकार द्वारा की गई नवीनतम पहल में रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क 15 जून, 2023 से 17.5 फीसदी से घटा कर 12.5 फीसदी कर दिया गया है.

– कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल, कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल जैसे प्रमुख खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पिछले वर्ष से गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी का असर घरेलू बाजार में पूरी तरह से हो. रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और आरबीडी पामोलीन की खुदरा कीमतों में 2 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष में क्रमशः 26.24 फीसदी, 18.28 फीसदी और 15.14 फीसदी की कमी आई है.

उपभोक्ता मामले विभाग 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित 545 मूल्य निगरानी केंद्रों के जरीए 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है. मूल्यों को कम करने के लिए बफर स्टाक जारी करने, जमाखोरी रोकने के लिए स्टाक सीमा लागू करने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, आयात कोटे में परिवर्तन, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति उपायों में परिवर्तन करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए मूल्यों की दैनिक रिपोर्ट और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों का विधिवत विश्लेषण किया जाता है.

उपभोक्ता मामले विभाग 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित 545 मूल्य निगरानी केंद्रों के जरीए 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है. मूल्यों को कम करने के लिए बफर स्टाक जारी करने, जमाखोरी रोकने के लिए स्टाक सीमा लागू करने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, आयात कोटे में परिवर्तन, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति उपायों में परिवर्तन करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए मूल्यों की दैनिक रिपोर्ट और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों का विधिवत विश्लेषण किया जाता है.

उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए कृषिबागबानी वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता की जांच करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई है. पीएसएफ के उद्देश्य हैं (i) फार्म गेट/मंडी पर किसानों/किसान संघों से सीधी खरीद को बढ़ावा देना; (ii) जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए एक रणनीतिक बफर स्टाक बनाए रखना और (iii) स्टाक की कैलिब्रेटेड रिलीज के माध्यम से उचित कीमतों पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति कर के उपभोक्ताओं की रक्षा करना. उपभोक्ता और किसान पीएसएफ के लाभार्थी हैं.

वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना के बाद से आज तक सरकार ने कृषिबागबानी वस्तुओं की खरीद और वितरण के लिए कार्यशील पूंजी और अन्य आकस्मिक खर्च प्रदान करने के लिए 27,489.15 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है.

दालों का बफर स्टाक

वर्तमान में पीएसएफ के तहत दालों (तूर, उड़द, मूंग, मसूर और चना) और प्याज का गतिशील बफर स्टाक बनाए रखा जा रहा है. दालों और प्याज के बफर से स्टाक की कैलिब्रेटेड रिलीज ने उपभोक्ताओं के लिए दालों और प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की है और ऐसे बफर के लिए खरीद ने इन वस्तुओं के किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने में भी योगदान दिया है.

कम कीमत पर टमाटर

टमाटर की कीमतों में उतारचढ़ाव रोकने और इसे उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत टमाटर की खरीद की थी और इसे उपभोक्ताओं को अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध कराया गया था.

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद की है और दिल्ली व एनसीआर, बिहार, राजस्थान आदि के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में सब्सिडी देने के बाद उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करा रहे हैं. टमाटरों को शुरुआत में खुदरा मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा गया था, जिसे उपभोक्ताओं के लाभ के लिए क्रमिक रूप से घटा कर 40 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है.

प्याज की कीमतों पर लगाम

प्याज की कीमतों में भी उतारचढ़ाव रोकने के लिए सरकार पीएसएफ के तहत प्याज बफर बनाए रखती है. बफर आकार को वर्ष दर वर्ष 2020-21 में 1.00 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा कर वर्ष 2022-23 में 2.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है. कीमतों को कम करने के लिए बफर से प्याज सितंबर से दिसंबर तक कम खपत वाले सीजन के दौरान प्रमुख खपत केंद्रों में एक कैलिब्रेटेड और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है. वर्ष 2023-24 के लिए प्याज बफर लक्ष्य को और बढ़ा कर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है.

जिन प्रमुख बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं, वहां बफर से प्याज का निबटान शुरू हो गया है. 28 अक्तूबर, 2023 तक लगभग 1.88 लाख मीट्रिक टन निबटान के लिए गंतव्य बाजारों में भेजा गया है. इस के अलावा सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान पीएसएफ बफर के लिए पहले से खरीदे गए 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का निर्णय लिया है. सरकार ने मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में आपूर्ति में सुधार के लिए 28 अक्तूबर, 2023 को प्याज पर 800 डालर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया है.

दालों को रखा मुक्त श्रेणी में

दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तुअर और उड़द के आयात को 31 मार्च, 2024 तक ‘मुक्त श्रेणी’ के तहत रखा गया है और मसूर पर आयात शुल्क शून्य कर दिया गया है. सुचारु और निर्बाध आयात की सुविधा के लिए तुअर पर 10 फीसदी का आयात शुल्क हटा दिया गया है. वहीं जमाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 31 दिसंबर, 2023 तक तुअर और उड़द पर स्टाक सीमा लगाई गई है.

कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बफर से चना और मूंग के स्टाक लगातार बाजार में जारी किए जाते हैं. कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को चने की आपूर्ति 15 रुपए प्रति किलोग्राम की छूट पर भी की जाती है. इस के अलावा सरकार ने चना स्टाक को चना दाल में परिवर्तित कर के उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए 1 किलोग्राम के पैक के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपए प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर “भारत दाल” ब्रांड नाम के तहत खुदरा निबटान के लिए चना दाल में बदलने की व्यवस्था शुरू की.

‘भारत’ दाल का वितरण नेफेड, एनसीसीएफ, एचएसीए, केंद्रीय भंडार और सफल के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है. इस व्यवस्था के तहत चना दाल राज्य सरकारों को उन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पुलिस, जेलों में आपूर्ति के लिए और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सहकारी समितियों और निगमों की खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है.

भारत सरकार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत निशुल्क राशन (गेहूं, चावल और मोटे अनाज/बाजरा) और गेहूं, आटा, दाल और प्याज/टमाटर के साथसाथ चीनी और तेल की उचित और सस्ती दरों को सुनिश्चित कर के अपने किसानों, पीडीएस लाभार्थियों के साथसाथ सामान्य उपभोक्ताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

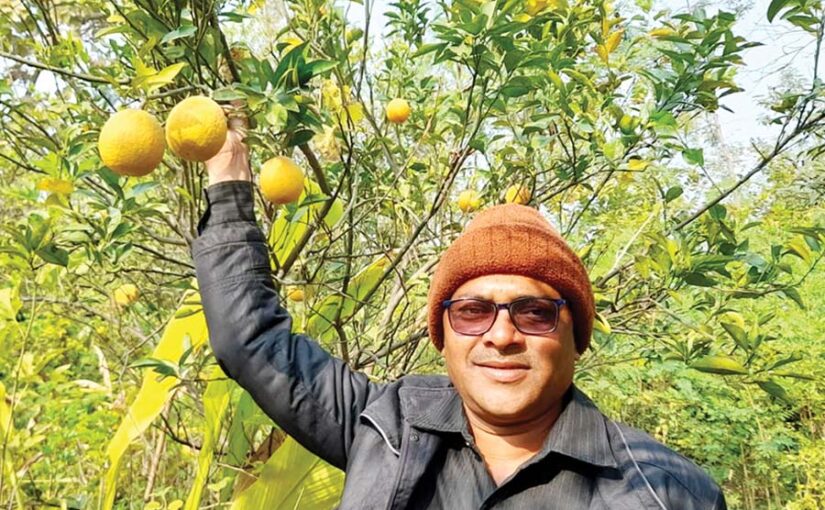

अभयराज सिंह बताते हैं कि साल 2008 में उन्होंने नीबू के महज 20 पौधे लगाए थे. आज 300 पेड़ हैं. तब उन के महज 50 रुपए ही खर्च हुए थे. नीबू का पेड़ तैयार होने में तकरीबन 3 साल लग जाते हैं, इसलिए इंटरक्रौपिंग के लिए गन्ना भी लगा दिया था. इस से यह फायदा हुआ कि परिवार के सामने भरणपोषण का संकट नहीं आया. जब नीबू के पेड़ तैयार हो गए, तो इंटरक्रौपिंग बंद कर दी. उन 20 पेड़ों से तब तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए कमाए थे.

अभयराज सिंह बताते हैं कि साल 2008 में उन्होंने नीबू के महज 20 पौधे लगाए थे. आज 300 पेड़ हैं. तब उन के महज 50 रुपए ही खर्च हुए थे. नीबू का पेड़ तैयार होने में तकरीबन 3 साल लग जाते हैं, इसलिए इंटरक्रौपिंग के लिए गन्ना भी लगा दिया था. इस से यह फायदा हुआ कि परिवार के सामने भरणपोषण का संकट नहीं आया. जब नीबू के पेड़ तैयार हो गए, तो इंटरक्रौपिंग बंद कर दी. उन 20 पेड़ों से तब तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए कमाए थे.

पालक का परांठा बनाने के लिए जरूरी सामग्री

पालक का परांठा बनाने के लिए जरूरी सामग्री पालक पनीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री

पालक पनीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री

यदि आंकड़ों पर जाएं तो साल 2014 में जब राजग सरकार सत्ता में आई उस ने मांस निर्यात और बूचड़खानों के लिए अपने पहले ही बजट में 15 करोड़ की सब्सिडी दी और टैक्स में छूट का विधिवत प्रावधान किया. इस से समझा जा सकता है कि भाजपा की नीतियां मांस निर्यात के मामले में जैसी कांग्रेस की थीं, वैसी ही हैं.

यदि आंकड़ों पर जाएं तो साल 2014 में जब राजग सरकार सत्ता में आई उस ने मांस निर्यात और बूचड़खानों के लिए अपने पहले ही बजट में 15 करोड़ की सब्सिडी दी और टैक्स में छूट का विधिवत प्रावधान किया. इस से समझा जा सकता है कि भाजपा की नीतियां मांस निर्यात के मामले में जैसी कांग्रेस की थीं, वैसी ही हैं. गौर करने वाली बात यह है कि बिना किसी सरकारी मदद के देश में दूध का 70 फीसदी कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है. देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं. 14 राज्यों में अपनी दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं. लेकिन मांस निर्यात की वजह से पशुधन के खात्मे का असर घटते दूध उत्पादन पर साफ दिखाई पड़ रहा है. इस असंगठित क्षेत्र (दूध उत्पादन) में 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिस में अशिक्षित कारोबारी ज्यादा हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि बिना किसी सरकारी मदद के देश में दूध का 70 फीसदी कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है. देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं. 14 राज्यों में अपनी दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं. लेकिन मांस निर्यात की वजह से पशुधन के खात्मे का असर घटते दूध उत्पादन पर साफ दिखाई पड़ रहा है. इस असंगठित क्षेत्र (दूध उत्पादन) में 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिस में अशिक्षित कारोबारी ज्यादा हैं. यदि महज भेड़ों को ही बूचड़खानों में भेजने की जगह उन का परंपरागत इस्तेमाल (जब तक वे जीवित रहें) किया जाए, तो 600 करोड़़ रुपए का दूध मिलेगा, 450 करोड़ रुपए की खाद, 50 करोड़ रुपए की ऊन प्राप्त होगी. इसी तरह गाय के वध को रोक देने से सालभर में जो लाभ होगा, वह हैरानी में डालने वाला है.

यदि महज भेड़ों को ही बूचड़खानों में भेजने की जगह उन का परंपरागत इस्तेमाल (जब तक वे जीवित रहें) किया जाए, तो 600 करोड़़ रुपए का दूध मिलेगा, 450 करोड़ रुपए की खाद, 50 करोड़ रुपए की ऊन प्राप्त होगी. इसी तरह गाय के वध को रोक देने से सालभर में जो लाभ होगा, वह हैरानी में डालने वाला है.

डा. एसएस शर्मा, अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए एवं इसे कृषि में स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसे पूरे राष्ट्र में प्राकृतिक कृषि का 180 क्रेडिट का पाठ्यक्रम स्नातक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा.

डा. एसएस शर्मा, अधिष्ठाता, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए एवं इसे कृषि में स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसे पूरे राष्ट्र में प्राकृतिक कृषि का 180 क्रेडिट का पाठ्यक्रम स्नातक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डा. हिमांशु पाठक अविकानगर में विभिन्न सुविधा जैसे देश के किसानों के लिए फार्मर होस्टल में नवीनीकृत प्रशिक्षण लेक्चर्स हाल, सेक्टर-9 पर नवीनीकृत भेड़ों के शेड, टैक्नोलौजी पार्क में राष्ट्रीय ध्वज उच्च स्तंभ, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग व टेक्सटाइल कैमिस्ट्री विभाग में मोटी या अनुपयोगी भेड़ की ऊन से केरटिन प्रोटीन का विगलन, फार्म सेक्शन के लिए नया ट्रैक्टर और देश के भेड़बकरीपालकों, किसानों के लिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु चलतीफिरती वैन/लैब आदि का उद्घाटन करते हुए मोटे पूंछ की डुंबा भेड़, खरगोश की विभिन्न नस्लें, सिरोही बकरी और संस्थान के पशु आनुवांशिकी व प्रजनन विभाग में स्थित विभिन्न भेड़ की नस्लों (अविशान, अविकालीन, मालपुरा, मगरा, चोकला, मारवाड़ी, गरोल और पाटनवाड़ी) के उन्नत पशुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डा. हिमांशु पाठक अविकानगर में विभिन्न सुविधा जैसे देश के किसानों के लिए फार्मर होस्टल में नवीनीकृत प्रशिक्षण लेक्चर्स हाल, सेक्टर-9 पर नवीनीकृत भेड़ों के शेड, टैक्नोलौजी पार्क में राष्ट्रीय ध्वज उच्च स्तंभ, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग व टेक्सटाइल कैमिस्ट्री विभाग में मोटी या अनुपयोगी भेड़ की ऊन से केरटिन प्रोटीन का विगलन, फार्म सेक्शन के लिए नया ट्रैक्टर और देश के भेड़बकरीपालकों, किसानों के लिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु चलतीफिरती वैन/लैब आदि का उद्घाटन करते हुए मोटे पूंछ की डुंबा भेड़, खरगोश की विभिन्न नस्लें, सिरोही बकरी और संस्थान के पशु आनुवांशिकी व प्रजनन विभाग में स्थित विभिन्न भेड़ की नस्लों (अविशान, अविकालीन, मालपुरा, मगरा, चोकला, मारवाड़ी, गरोल और पाटनवाड़ी) के उन्नत पशुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया. कार्यक्रम में डा. पीएस बिरथाल द्वारा क्षेत्र की उत्पादन, समस्या और आने वाली चुनौती के बारे में विस्तार से लेक्चर्स दिया गया, जिस का पिछली मीटिंग की सिफारिश को पूरा करने की विस्तृत रिपोर्ट डा. अरुण कुमार तोमर द्वारा प्रस्तुत किया गया. इस के बाद गुजरात, राजस्थान, दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली की कृषि, पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरीज, बागबानी, फोरस्ट्री, एजुकेशन, प्रसार गतिविधियों की समस्या, चुनौतियों आदि पर महानिदेशक की अध्यक्षता में एकएक कर के विस्तार से चर्चा की गई.

कार्यक्रम में डा. पीएस बिरथाल द्वारा क्षेत्र की उत्पादन, समस्या और आने वाली चुनौती के बारे में विस्तार से लेक्चर्स दिया गया, जिस का पिछली मीटिंग की सिफारिश को पूरा करने की विस्तृत रिपोर्ट डा. अरुण कुमार तोमर द्वारा प्रस्तुत किया गया. इस के बाद गुजरात, राजस्थान, दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली की कृषि, पशुपालन, पोल्ट्री, फिशरीज, बागबानी, फोरस्ट्री, एजुकेशन, प्रसार गतिविधियों की समस्या, चुनौतियों आदि पर महानिदेशक की अध्यक्षता में एकएक कर के विस्तार से चर्चा की गई.