अगर किसान को उस की फसल की लागत से थोड़ा अधिक पैसा मिल जाए तो वह संतुष्ट हो कर अगली फसल के लिए बेहतर बीज, खाद और पानी का इंतजाम कर सकेगा. इस से फसल भी अच्छी, अधिक और उम्दा होगी और इस का सीधा असर उस की खुशहाली पर दिखेगा.

कमजोर तबकों को जो अनाज बांटा जाता है, उस की क्वालिटी भी अच्छी होगी. अच्छे अनाज, दालें और सब्जियों का सीधा संबंध हमारी सेहत से है. लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें किसान की फसल के लिए एमएसपी तय करने में नानुकुर करती हैं. लिहाजा, न तो किसान अच्छे बीज खरीद पाता है, न खाद, न पानी, कीटाणुनाशक दवाओं आदि की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है. कई बार तो पैसे के अभाव में अगली फसल की बोआई तक नहीं होती. खेत खाली ही पड़े रहते हैं.

हम में से बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे कि यह एमएसपी क्या होता है और यह कैसे तय किया जाता है, इस से किसानों को क्या फायदा है. न्यूनतम सर्मथन मूल्य यानी एमएसपी किसानों की फसल की सरकार द्वारा तय कीमत होती है.

एमएसपी के आधार पर ही सरकार किसानों से उन की फसल खरीदती है. राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उन की फसल खरीदती है. हालांकि उन किसानों की तादाद महज 6 फीसदी है, जिन को एमएसपी रेट मिल रहे हैं.

हर साल फसलों की बोआई से पहले उस का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाता है. बहुत से किसान तो एमएसपी देख कर ही फसल की बोआई करते हैं. सरकार विभिन्न एजेंसियों, जैसे एफसीआई आदि के माध्यम से किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदती है. एमएसपी पर खरीद कर सरकार अनाजों का बफर स्टौक बनाती है.

सरकारी खरीद के बाद एफसीआई और नैफेड के गोदामों में यह अनाज जमा होता है. इस अनाज का इस्तेमाल गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन प्रणाली में वितरण के लिए होता है.

केरल सरकार ने तो सब्जियों के लिए भी आधार मूल्य तय करने की पहल की है. सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है. सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उत्पादन लागत से तकरीबन 20 फीसदी अधिक होता है.

एमएसपी कौन तय करता है

सरकार हर साल रबी और खरीफ सीजन की फसलों का एमएसपी घोषित करती है. फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग तय करता है. यह आयोग तकरीबन सभी फसलों के लिए दाम तय करता है, जबकि गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है.

मूल्य आयोग समय के साथ खेती की लागत के आधार पर फसलों की कीमत तय कर के अपने सुरक्षा व सरकार के पास भेजता है. सरकार इन सुझाव पर स्टडी करने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है.

किन फसलों का होता है एमएसपी

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना करता है. इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जिन में मुख्य हैं : धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास और जूट वगैरह.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना करता है. इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जिन में मुख्य हैं : धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास और जूट वगैरह.

सब को नहीं मिलती एमएसपी

कोई किसान नहीं चाहता कि उस की फसल एमएसपी से कम दाम पर बिके, लेकिन 94 फीसदी किसानों को अपनी फसल औनेपौने दामों पर आढ़तियों को बेचनी पड़ती है. जिन किसानों की फसलें एमएसपी पर बिकती हैं, उन के सामने भी संकट कम नहीं हैं.

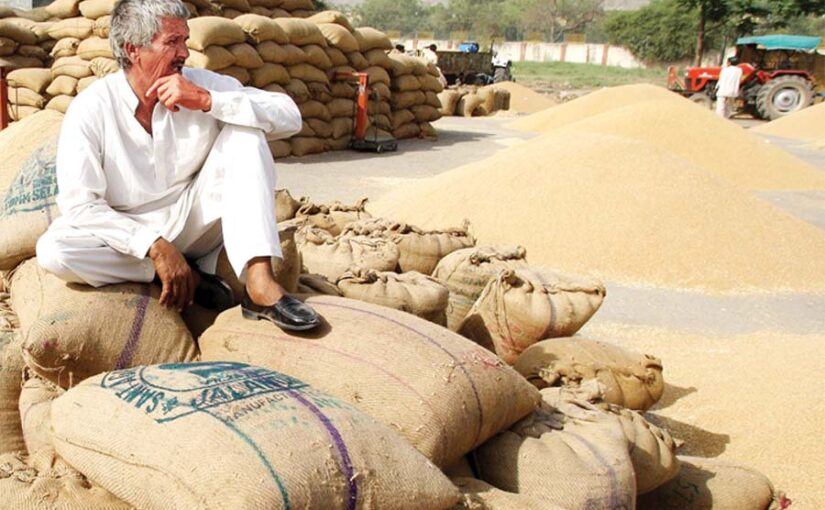

कई बार जब फसल की बिक्री का समय आता है, तो मंडियों में सरकारी खरीद केंद्रों पर फसलों से भरे ट्रैक्टरों व ट्रकों की लंबी लाइनें लग जाती हैं. किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कईकई दिनों इंतजार करना पड़ता है.

इस के अलावा अधिकतर सरकारी केंद्रों पर कुछ न कुछ दिक्कतें रहती हैं. कभी लेबर की कमी, तो कभी सरकारी खरीद केंद्र तय समय से बहुत देरी से खुलते हैं. इस के चलते किसानों को अपनी फसल कम दाम पर आढ़तियों को बेचनी पड़ती है, जिस से उन्हें काफी नुकसान होता है.

कई बार तो किसानों को नुकसान इतना अधिक होता है कि अगली फसल के लिए बीज, खाद, पानी, बिजली, कीटनाशक और लेबर का खर्चा निकालना उन के लिए संभव नहीं होता है. ऐसे में वह कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है.

एक अनुमान के मुताबिक, देश में केवल 6 फीसदी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का फायदा मिलता है, जिन में से सब से ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के हैं.

यह दर बहुत ही कम है. इस को बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी लागत पर कुछ अतिरिक्त कमा सकें और उस पूंजी का इस्तेमाल अपनी अगली फसल को बेहतर बनाने में कर सकें.

एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें

प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रो. एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है. उन की अगुआई में 18 नवंबर, 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था. इस आयोन ने 4 अक्तूबर, 2006 को अपनी 5वीं और अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी.

रिपोर्ट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में व्यापक और स्थायी बदलाव लाने के साथसाथ खेती को कमाई व रोजगार का जरीया बनाना था. उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए थे, अगर वे लागू कर दिए जाते तो देशभर के किसानों की दशा बदल जाती. लेकिन मोदी सरकार ने उन की 201 सिफारिशों में से मात्र 25 को ही बमुश्किल लागू किया है और वह भी जमीनी स्तर पर पूरी तरह फायदा नहीं दे रही हैं.

महात्मा गांधी ने 1946 में कहा था कि जो लोग भूखे हैं, उन के लिए रोटी भगवान है. देश में जबजब किसान आंदोलन होता है व किसान जब सड़क पर आते हैं, तबतब स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की चर्चा होती है.

भूमि सुधार के लिए आयोग की सिफारिशें

इस रिपोर्ट में भूमि सुधारों की गति को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है. सरप्लस व बेकार पड़ी जमीनों को भूमिहीनों में बांटना, आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने के हक यकीनी बनाना व राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाह सेवा सुधारों के विशेष अंग हैं.

किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए

आयोग की सिफारिशों में किसान आत्महत्या की समस्या के समाधान, राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने व वित्त बीमा की स्थिति पुख्ता बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है.

एमएसपी औसत लागत से 50 फीसदी ज्यादा रखने की सिफारिश भी की गई है ताकि छोटे किसान भी मुकाबले में आएं, यही ध्येय खास है. किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछेक नकदी फसलों तक सीमित न रहें, इस लक्ष्य से ग्रामीण ज्ञान केंद्र व मार्केट दखल स्कीम भी लौंच करने की सिफारिश रिपोर्ट में है.

सिंचाई के लिए

सभी को पानी की सही मात्रा मिले, इस के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग व वाटर शेड परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात रिपोर्ट में है. इस लक्ष्य से पंचवर्षीय योजनाओं में ज्यादा धन आवंटन की सिफारिश की गई है.

फसली बीमा के लिए

रिपोर्ट में बैंकिंग व आसान वित्तीय सुविधाओं को आम किसान तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है. सस्ती दरों पर फसल लोन मिले यानी ब्याजदर सीधे 4 प्रतिशत कम कर दी जाए. कर्ज उगाही में नरमी यानी जब तक किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में न आ जाए, तब तक उस से कर्ज न वसूला जाए. उन्हें प्राकृतिक आपदाओं में बचाने के लिए कृषि राहत फंड बनाया जाए.

उत्पादकता बढ़ाने के लिए

भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही खेती के लिए ढांचागत विकास संबंधी बातें भी रिपोर्ट में कही गई हैं. मिट्टी की जांच व संरक्षण भी एजेंडे में है. इस के लिए मिट्टी के पोषण से जुड़ी कमियों को सुधारा जाए व मिट्टी की टैस्टिंग वाली लैबों का बड़ा नैटवर्क तैयार हो.

खाद्य सुरक्षा के लिए

खाद्य सुरक्षा के लिए

प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता बढ़े, इस मकसद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल सुधारों पर बल दिया गया है. कम्यूनिटी फूड व वाटर बैंक बनाने व राष्ट्रीय भोजन गारंटी कानून की संस्तुति भी रिपोर्ट में है.

इस के साथ ही वैश्विक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने की सिफारिश की गई है, जिस के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के एक फीसदी हिस्से की जरूरत होगी. उन्होंने लिखा है, ‘महिला स्वयंसेवी ग्रुप की मदद से ‘सामुदायिक खाना और पानी बैंक’ स्थापित करने होंगे, जिन से ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिल सके. कुपोषण को दूर करने के लिए इस के अंतर्गत प्रयास किए जाएं.’ वादा तो था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का, पर अब एमएसपी ही खतरे में है.

स्वामीनाथन आयोग की एक प्रमुख सिफारिश एमएसपी को ले कर थी. उन्होंने कहा कि किसानों को उन की फसलों के दाम उन की लागत में कम से कम 50 प्रतिशत जोड़ कर दिया जाना चाहिए. देशभर के किसान इसी सिफारिश को लागू करने की मांग ले कर सड़कों पर कई बार आंदोलन कर चुके हैं.

कभी गन्ने के बकाया भुगतान को ले कर, तो कभी प्याज की अचानक घट जाती कीमतों को ले कर, तो कभी कारपोरेट के इशारे पर जमीन के जबरन अधिग्रहण को ले कर, तो कभी बिजली, खाद, डील को रियायती दर पर देने की मांग को ले कर, तो कभी अपनी उपज की वाजिब कीमत को ले कर देश का किसान सड़कों पर उतरता रहा है. लेकिन तमाम वादे करने के बाद भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को न तो संप्रग सरकार ने लागू किया और न ही वर्तमान भाजपा सरकार ने.

भाजपा ने साल 2014 के आम चुनाव के समय अपने घोषणापत्र, जिसे वह ‘संकल्पपत्र’ कहती है, में वादा किया है कि वह फसलों का दाम लागत में 50 प्रतिशत जोड़ कर के देगी. लेकिन जब हरियाणा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरटीआई दायर कर के सरकार से इस वादे के बारे में पूछा, तो सरकार ने जवाब दिया कि वह इसे लागू नहीं कर सकती है.

विडंबना है कि जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, उन का वेतन तो 150 गुना तक बढ़ाया गया है और किसान के लिए यही वृद्धि 70 बरस में सिर्फ 21 गुना तक बढ़ी है. लगता यही है कि पूरा तंत्र ही किसानों का विरोधी है.

सरकार क्यों नहीं दे रही एमएसपी की गारंटी

सरकार का सोचना है कि एमएसपी से देश में महंगाई बढ़ेगी. इस से सरकारी खजाने पर बोझ के साथसाथ आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी भारी बोझ पड़ेगा. कृषि उपज में महंगाई की आग भड़केगी, जिस से रसोईघर की लागत बढ़ जाएगी.

सरकार कहती है कि किसानों के लिए कहने को तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन बाजार में यही अधिकतम मूल्य बन कर महंगाई का दंश देगा. इस से मुट्ठीभर किसानों का हित भले ही हो, पर उपभोक्ताओं के लिए एमएसपी मुश्किलों का सबब बन जाएगा.

आमतौर पर एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद में अनाज की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में होती है. इस से सरकारी खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सालाना कई हजार करोड़ रुपए की चपत लगती है.

खराब अनाज ही राशन में बांटने की होगी मजबूरी

एमएसपी की गारंटी पर खाद्यान्न की खरीद बढ़ने के साथ कम गुणवत्ता वाले अनाज की खरीद भी अधिक करनी पड़ेगी. लिहाजा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीब उपभोक्ताओं को घटिया अनाज प्राप्त करना उन की नियति बन जाएगी.

आमतौर पर मुफ्त अनाज मिलने की वजह से उन का मुखर विरोध कहीं सुनाई नहीं पड़ता. लिहाजा, इस का पूरा खमियाजा सरकारी खजाने के साथ गरीबों और आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा. इन्हीं गंभीर चुनौतियों को ध्यान में रख कर पहले की सरकारें भी एमएसपी की गारंटी देने से बचती रही हैं.

पीडीएस में जाता है 90 फीसदी अनाज

सरकारी एजेंसियां सालाना 3.50 करोड़ टन से ले कर 3.90 करोड़ टन तक गेहूं और 5.19 करोड़ टन तक चावल की खरीद करती हैं. गेहूं व चावल की ही सर्वाधिक खरीद होती है, जो कुल पैदावार का 30 फीसद होता है. सरकारी खरीद का 90 फीसदी हिस्सा पीडीएस में वितरित किया जाता है, जबकि 10 फीसदी हिस्सा स्ट्रैटेजिक बफर स्टौक के तौर पर रखा जाता है. एमएसपी पर होने वाली खरीद केवल 6 फीसद किसानों से ही होती है.

एमएसपी को ले कर ज्यादातर किसान अनजान

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के मुताबिक, देश के मुश्किल से 10 फीसदी किसानों को ही एमएसपी अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी है. एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद का कोई निश्चित क्वालिटी मानक न होने से जैसा भी अनाज बिकने को आता है, सरकारी एजेंसियों पर उन्हें खरीदने का दबाव होता है. यही वजह है कि एफसीआई हर साल कई लाख टन अनाज डैमेज क्वालिटी के नाम पर कौडि़यों के भाव नीलाम करती है.

बढ़ रहा है खाद्य सब्सिडी का बोझ

एमएसपी में लगातार होने वाली वृद्धि और पीडीएस पर बहुत ज्यादा रियायती दरों पर खाद्यान्न के वितरण से खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है. समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ सरकारी खरीद कई गुना तक बढ़ सकती है. इतने अधिक अनाज को रखने और उस की खपत कहां होगी, इस का बंदोबस्त करना संभव नहीं होगा. स्वाभाविक तौर पर खुले बाजार में अनाज की कमी का सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा, जो महंगाई को सातवें आसमान पर पहुंचा देगा.

ये तमाम बातें सरकार को एमएसपी की गारंटी देने से रोकती हैं. एमएसपी पर सरकारी खरीद चालू रहे और उस से कम पर फसल की खरीद को अपराध घोषित करना इतना आसान नहीं हैं जितना किसान संगठनों को लग रहा है.

यह भी सच है कि सरकार हर किसान का अनाज नहीं खरीद सकती. लिहाजा, खुला बाजार और मंडी में बैठे कालाबाजारियों के हाथों किसान लुटता व बरबाद होता रहेगा.

भारत सरकार ने किसानों तक कृषि से संबंधित विभिन्न सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए कई योजनाओं को आरंभ किया है. इन सभी योजनाओं के अंतर्गत किसानों की जरूरतों की पूर्ति की जाती है, जिस में सहायता राशि, उपकरण, बीज, खाद व फसलों के नुकसान की भरपाई भी करती है. ऐसी योजनाओं में से एक योजना ‘स्वायल हैल्थ कार्ड स्कीम’ भी है.

भारत सरकार ने किसानों तक कृषि से संबंधित विभिन्न सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए कई योजनाओं को आरंभ किया है. इन सभी योजनाओं के अंतर्गत किसानों की जरूरतों की पूर्ति की जाती है, जिस में सहायता राशि, उपकरण, बीज, खाद व फसलों के नुकसान की भरपाई भी करती है. ऐसी योजनाओं में से एक योजना ‘स्वायल हैल्थ कार्ड स्कीम’ भी है.

मुजफ्फरपुर के तमाम गांवों में आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत द्वारा जॉन डियर इंडिया के सहयोग से छोटे और मझोले किसानों की आय में इजाफा करने, गंवई महिलाओं के हालात में सुधार लाने, ग्रामीण ढांचे को मजबूत बनाने सहित कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, जो गांवों से पलायन को रोकने में काफी मददगार साबित हुए हैं.

मुजफ्फरपुर के तमाम गांवों में आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत द्वारा जॉन डियर इंडिया के सहयोग से छोटे और मझोले किसानों की आय में इजाफा करने, गंवई महिलाओं के हालात में सुधार लाने, ग्रामीण ढांचे को मजबूत बनाने सहित कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, जो गांवों से पलायन को रोकने में काफी मददगार साबित हुए हैं. हरपुर गांव में एकेआरएसपीआई द्वारा जॉन डियर इंडिया के सहयोग से संचालित परियोजना के क्रम में गांव की महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की ट्रेनिंग दे कर गांव में ही इसे तैयार कराया जा रहा है, जिस से यहां के लोग अपनी सब्जियों की खेती में वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करते हैं. जैविक तरीके से सब्जियों की खेती करने के चलते सब्जियों की मांग और रेट अधिक होता है.

हरपुर गांव में एकेआरएसपीआई द्वारा जॉन डियर इंडिया के सहयोग से संचालित परियोजना के क्रम में गांव की महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की ट्रेनिंग दे कर गांव में ही इसे तैयार कराया जा रहा है, जिस से यहां के लोग अपनी सब्जियों की खेती में वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करते हैं. जैविक तरीके से सब्जियों की खेती करने के चलते सब्जियों की मांग और रेट अधिक होता है. पूनम देवी के पास आज मधुमक्खीपालन के लिए 125 बक्से हैं, जिन से वे लीची, जामुन और तोरिया के फ्लेवर में शहद तैयार करती हैं.

पूनम देवी के पास आज मधुमक्खीपालन के लिए 125 बक्से हैं, जिन से वे लीची, जामुन और तोरिया के फ्लेवर में शहद तैयार करती हैं. पूनम देवी ने बताया कि स्थानीय लैवल पर स्वतंत्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा गांव की महिलाओं द्वारा तैयार शहद की खरीदारी वाजिब दाम पर की जाती है, जिस से प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है.

पूनम देवी ने बताया कि स्थानीय लैवल पर स्वतंत्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा गांव की महिलाओं द्वारा तैयार शहद की खरीदारी वाजिब दाम पर की जाती है, जिस से प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है.

नीम के महत्त्व का पता उन्हें तब चला, जब उन्होंने देखा कि किसान अपने खेतों में कीट व बीमारियों के नियंत्रण के लिए निंबोली और उस की पत्तियों का उपयोग कर रहे हैं.

नीम के महत्त्व का पता उन्हें तब चला, जब उन्होंने देखा कि किसान अपने खेतों में कीट व बीमारियों के नियंत्रण के लिए निंबोली और उस की पत्तियों का उपयोग कर रहे हैं. सचिन कुमार सिन्हा ने बताया कि आज भी देश में नीम के तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए निंबोली आयात किया जाता है, ताकि यहां भी नीम के तेल की कमी न हो. इस कड़ी में गुजरात के गांवों की महिलाओं को निंबोली से उन की आय बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है.

सचिन कुमार सिन्हा ने बताया कि आज भी देश में नीम के तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए निंबोली आयात किया जाता है, ताकि यहां भी नीम के तेल की कमी न हो. इस कड़ी में गुजरात के गांवों की महिलाओं को निंबोली से उन की आय बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना करता है. इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जिन में मुख्य हैं : धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास और जूट वगैरह.

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना करता है. इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जिन में मुख्य हैं : धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास और जूट वगैरह. खाद्य सुरक्षा के लिए

खाद्य सुरक्षा के लिए