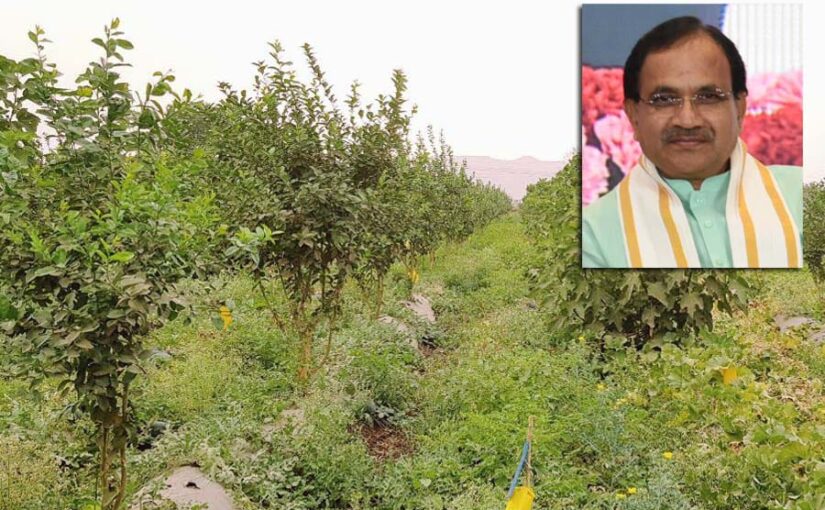

काली मिर्च की खेती, वह भी बस्तर जैसे पिछड़े इलाके में, वह भी आदिवासी किसानों द्वारा. सुनने में यह बात शायद हजम न हो, लेकिन यह हकीकत है. बस्तर में पिछले 25 सालों से जैविक व औषधीय कृषि कामों में लगी संस्था ‘मां दंतेश्वरी हर्बल समूह’ ने इसे अमलीजामा पहनाया है.

बस्तर के बेहद पिछड़े आदिवासी वन गांव में पैदा हुए प्रगतिशील किसान डा. राजाराम त्रिपाठी ने बैंक अधिकारी की उच्च पद वाली नौकरी से इस्तीफा दे कर पिछले 20 सालों में काली मिर्च की इस नई प्रजाति की खोज में कामयाबी हासिल की.

नई प्रजाति एमडीबी-16 के विकास के बाद यह बात साबित हो गई है कि केरल ही नहीं, बल्कि भारत के शेष भागों में भी उचित देखभाल से काली मिर्च की इस विशेष प्रजाति की सफल और उच्च लाभदायक खेती की जा सकती है.

गांव जड़कोंगा, कांटा गांव, विकासखंड माकड़ी, जिला कोंडागांव, बस्तर के किसान संतुराम मरकाम, राजकुमारी मरकाम, रमेश साहू व उन के पूरे समूह सहित कई आदिवासी किसान सदस्य ‘मां दंतेश्वरी हर्बल समूह’ से सालों पहले से जुड़े हैं. उन्हें जोड़ने में तत्कालीन जनपद अध्यक्ष, समाजसेवी जानोबाई मरकाम की प्रमुख भूमिका रही. जैविक खेती और हर्बल खेती की ओर अग्रसर इन किसानों ने काली मिर्च के पौधे भी अपने घर की बाड़ी में लगाए थे.

संतुराम मरकाम बताते हैं कि उन्होंने तकरीबन 27 पौधे काली मिर्च के लगाए, किंतु गरमियों में साल (सरई) के सूखे पत्तों के नीचे आग लग जाने के कारण कई पौधे मर गए. फिर भी वर्तमान में 16 पौधे बचे हैं, जिन में पिछले 3 सालों से काली मिर्च के फल आ रहे हैं.

इन 16 काली मिर्च के पौधों से उन्हें कुल 16 किलोग्राम काली मिर्च प्राप्त हुई.

समूह के निदेशक अनुराग कुमार ने बताया कि स्पाइसेज बोर्ड औफ इंडिया के द्वारा तय की गई आज की तारीख पर काली मिर्च का थोक मूल्य 330-350 किलोग्राम दर्शाया गया है, जबकि समूह की ओर से नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन के लिए 500 प्रति किलोग्राम की दर से तत्काल भुगतान कर दिया गया. इतना ही नहीं, आगे यदि इस काली मिर्च का निर्यात संभव हुआ और यदि उस में और अधिक मूल्य प्राप्त होता है, तो वह लाभ भी इन साथी किसानों को वितरित किया जाएगा.

6 जनवरी को मां दंतेश्वरी हर्बल एस्टेट में आयोजित एक सादा गरिमामय समारोह में सफल नवाचारी किसानों का नागरिक सम्मान शाल श्रीफल से किया गया. इस अवसर पर समाजसेवी जानो मरकाम, पत्रकार संघ के प्रांतीय सचिव जमील खान, ‘मां दंतेश्वरी हर्बल समूह’ के निदेशक अनुराग त्रिपाठी, श्रीशंकर नाग, कृष्णा नेताम, ‘संपदा समाजसेवी समूह’ के अध्यक्ष जयमति नेताम आदि सम्मिलित रहे.

बड़ी बात यह है कि इस काली मिर्च (एमडीबी-16) की बेलें किसान की घर की बाड़ी में पहले से ही उगे साल के पेड़ों पर चढ़ाई गईं और बस्तर में साल की पेड़ों की बहुतायत है. यहां तक कि बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है.

आगे की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर डा. अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि यह योजना बस्तर की ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की तसवीर और जिंदगी बदल सकती है, पर इस के लिए समुचित कार्ययोजना और उस के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना जरूरी है.

हाल में परंपरागत बायोफोर्टीफाइड राइस यानी पोषक तत्त्वों से भरपूर काले चावल की खेती में ‘मां दंतेश्वरी हर्बल समूह’ ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में आदिवासी किसानों को ‘मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म’ व रिसर्च सैंटर की ओर से अश्वगंधा के जैविक बीज भी खेती के लिए बांटे गए.

फसल की व्यवस्था

फसल की व्यवस्था

इन बातों को अपनाने से खेती फायदेमंद, टिकाऊ होगी, मिट्टी और खेत का स्वास्थ्य ठीक होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व समुचित उपयोग होगा और खेत की मिट्टी की पानी सोखने की कूवत बढ़ेगी. फसल में कीट व बीमारियां कम लगेगीं. साथ ही, फसल पैदावार में बढ़ोतरी होगी.

इन बातों को अपनाने से खेती फायदेमंद, टिकाऊ होगी, मिट्टी और खेत का स्वास्थ्य ठीक होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व समुचित उपयोग होगा और खेत की मिट्टी की पानी सोखने की कूवत बढ़ेगी. फसल में कीट व बीमारियां कम लगेगीं. साथ ही, फसल पैदावार में बढ़ोतरी होगी.