Lilium : लिलियम या लिली एक सुंदर और लोगों का पसंदीदा फूल है. यह लिलिएसी कुल का सदस्य है. इस का कंदीय फूलों की श्रेणी में खास स्थान है. इस की डंडी लंबी व मजबूत होती है, जिस पर घनी पत्तियां लगी होती हैं. लिली के फूलों के आकार, प्रकार और रंगों में बहुत विभिन्नता होती है, जिस के कारण यह सभी का मन मोह लेता है. कम ऊंचाई वाली किस्मों को गमलों में भी उगा सकते हैं. फूलों के तमाम रंग व ज्यादा समय तक तरोताजा रहने की वजह से इस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है. लिली को खुले में भी उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता व इसे बाहर भेजने के लिए जरूरी बातों को पूरा करने के लिए इस की सही स्थान पर खेती करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

जलवायु : लिली की अच्छी बढ़वार व फूलों की गुणवत्ता के लिए औसतन 15-20 डिगरी सेल्सियस तापमान सही रहता है. अच्छे उत्पादन के लिए रात का तापमान 10 से 15 डिगरी सेल्सियस और दिन का तापमान 20 से 25 डिगरी सेल्सियस तक बनाए रखना जरूरी है. तापमान में बहुत ज्यादा उतारचढ़ाव की वजह से पत्तियां झुलसने लगती हैं. गरमियों में अधिक रोशनी की वजह से तनों की बढ़वार कम हो जाती है, इसलिए 50-75 फीसदी छायादार जाली का इस्तेमाल करना सही रहता है. पौलीहाउस में कार्बनडाइऔक्साइड गैस का स्तर 800 से 1000 पीपीएम फूलों के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है.

मिट्टी : पौधों की सही बढ़वार के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी मिट्टी, जिस का पीएच मान 6.0 से 7.0 के बीच हो, सही रहती है. व्यावसायिक तौर पर इसे उगाने के लिए मिट्टी रहित माध्यम जैसे कोकोपीट, राक वुल या वोल्कानिक आश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अच्छी किस्में: व्यावसायिक फूल उत्पादन के लिए सही किस्मों का चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है. लिली की कई प्रजातियां और किस्में हैं, जैसे एशियाटिक संकर किस्में, औरियंटल संकर किस्में, लौंगीफ्लोरम संकर किस्में आदि.

खेत की तैयारी: जिस खेत में लिलियम की खेती करनी है, उस की अच्छी तरह जुताई कर के मिट्टी को भुरभुरा बना लें. लिलियम की खेती के लिए जमीन की गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस की जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं. जुताई करने के बाद छोटीछोटी क्यारियां बना लें. क्यारियां जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनाएं ताकि पानी वहां अधिक समय तक न ठहर सके.

खाद व उर्वरक : अच्छा फूल उत्पादन लेने के लिए पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्त्वों की जरूरत होती है. पौधों के सही पोषण व बढ़वार के लिए पत्तियों या सड़ीगली गोबर की खाद 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के अलावा सिंगल सुपरफास्फेट 5 किलोग्राम व म्यूरेट आफ पोटाश 2 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन में अच्छी तरह मिलाएं. फसल उगने के करीब 3-4 हफ्ते के बाद 1 किलोग्राम केन खाद प्रति 100 वर्गमीटर के हिसाब से मिलाएं.

बैड तैयार करना : पौलीहाउस में बैड तैयार करने से पहले मिट्टी को उपचारित जरूर कर लें. इस के लिए फार्मेलिन नामक दवा (10-13 लीटर प्रति 100 वर्गमीटर) या मिथाइल ब्रोमाइल (25-30 ग्राम प्रति वर्गमीटर) का इस्तेमाल करें. इस से मिट्टी में मौजूद कवक मर जाते हैं. बैड की लंबाई पौलीहाउस की लंबाई पर निर्भर करती है. चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश: 100 और 30 सेंटीमीटर रखते हैं व 2 बैडों के बीच में 40 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें.

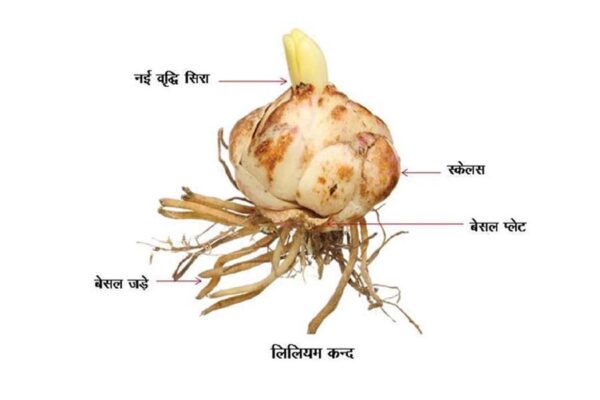

बोआई : लिली की बोआई कंद, बल्ब व स्केलस आदि के द्वारा की जाती है. कंद स्वस्थ व रोगमुक्त हों व कहीं से भी कटेफटे न हों. कंदों को बोआई से पहले 2 ग्राम बाविस्टीन प्रति लीटर पानी के घोल में 30-40 मिनट तक डुबो कर उपचारित कर लें. इस के बाद इन उपचारित कंदों को छाया में अच्छी तरह से सुखा कर बोआई करें. हमेशा सही आकार के कंदों को ही बोआई के लिए इस्तेमाल करें.

कंद रोपने का समय : कंदों की रोपाई का सही समय उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है, जहां इसे बोया जाना है. भारत के उत्तरी मैदानी भागों में अक्तूबर से नवंबर के बीच में और पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल के बीच में इस की रोपाई करें.

कंद रोपने का समय : कंदों की रोपाई का सही समय उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है, जहां इसे बोया जाना है. भारत के उत्तरी मैदानी भागों में अक्तूबर से नवंबर के बीच में और पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल के बीच में इस की रोपाई करें.

रोपाई की विधि : कंद की रोपाई अच्छी तरह तैयार की हुई क्यारियों में करें. रोपाई से पहले कंदों को कापर कवकनाशी से उपचारित कर लें. कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी उगाई जाने वाली किस्म, कंद के आकार, जलवायु और फसल प्रबंधन विधियों पर निर्भर करती है. लिलियम के कंदों को आमतौर पर 15-20 व 10-15 सेंटीमीटर (50-60 कंद प्रति वर्गमीटर) की दूरी पर लगाएं.

रोपाई की गहराई : रोपाई की गहराई कंद के आकार और मिट्टी पर निर्भर करती है. बड़े आकार वाले कंद छोटे आकार वाले कंदों की तुलना में अधिक गहराई पर लगाएं. आमतौर पर लिली के कंदों को उन के आकार के अनुसार 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा लगाएं.

सिंचाई : मिट्टी में सही नमी बनाए रखें खासकर रोपाई के शुरुआती 3 से 4 हफ्ते में व इस के बाद सर्दियों में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और गरमी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहें. पहली सिंचाई कंदों के अंकुरण के बाद करें. सिंचाई का सही समय स्थानीय मौसम व मिट्टी की किस्म पर निर्भर करता है. साथ ही यह भी ध्यान रखें कि क्यारियों में पानी का जमाव ज्यादा समय तक न रहे, क्योंकि ऐसी हालत में बीमारियां लग सकती हैं.

सहारा देना (स्टेकिंग) : यह एक बेहद खास काम है, खासकर उन किस्मों में जिन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है. लिलियम के पौधे जब 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के हो जाएं तब पौधों के किनारों पर लंबेपतले बांसों या लकड़ी के डंडों की सहायता से सहारा दें. इस के अलावा 10 सेंटीमीटर आकार की नाइलोन की जाली डाल कर भी पौधों को सहारा दे सकते हैं. तना जितना लंबा और सीधा होता है, बाजार में उस का मूल्य उतना ही अच्छा मिलता है.

खरपतवार नियंत्रण : खरपतवार बीज बनने से पहले खेत से बाहर निकाल दें. पौधों की छोटी अवस्था में निराई व गुड़ाई का विशेष महत्त्व है. पहली गुड़ाई कंदों के अंकुरण के 15 दिनों बाद और दूसरी इस के 30 दिनों बाद करें. ऐसा करने से मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और जड़ों की बढ़ोतरी व विकास भी अच्छा होता है.

फूलों की कटाई : फूलों की गुणवत्ता केवल अच्छी किस्म पर ही निर्भर नहीं करती, यह सही प्रबंधन पर भी निर्भर करती है. इन में सब से खास है कटाई की अवस्था. फूलों को उस समय तोड़ें, जब वे पूरी तरह से काटने के लिए तैयार हो जाएं. कटाई का सही समय पौधे की प्रजाति, किस्म, मौसम, मंडी की दूरी व उपभोक्ताओं की पसंद पर निर्भर करता है. सामान्यतया लिलियम के फूलों के तने को नीचे से उस समय काट लिया जाता है, जब पुष्प कलियों का रंग थोड़ा बदलने लगता है या एक कली थोड़ी सी खुलने लगती है.फूल वाली टहनी को जमीन से करीब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटें व साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पौधे पर कम से कम 8 से 10 पत्तियां बनी रहें. जिस से कंदों का विकास अच्छी तरह से होता रहे. फूलों की कटाई सवेरे या शाम के समय जब तेज धूप न हो तो धार वाले चाकू या सिकेटियर की सहायता से करें ताकि उस के ऊत्तकों को किसी तरह का नुकसान न पहुंच पाए. फूलों को काटने के तुरंत बाद पानी से भरी हुई बाल्टी में डालते रहें जिस से वे अधिक समय तक तरोताजा बने रहें.

फूलों का भंडारण : कटे फूलों को 4 डिगरी सेंटीग्रेड तापमान पर 3-4 हफ्ते तक रखा जा सकता है. लंबे समय तक फूलों को तरोताजा रखने के लिए 10-20 फीसदी चीनी के घोल में 12-24 घंटे तक रखना जरूरी है. यदि फूलों का भंडारण नहीं करना है, तो पुष्पडंडियों की लंबाई के अनुसार छटनी कर के गत्तों के बक्सों में पैक कर के बाजार में भेजें. रखरखाव की सुविधा के लिए पुष्पडंडियों के निचले सिरे से 10 सेंटीमीटर तक पत्तियां तोड़ दें.

फूल उत्पादन : फूलों की उपज उगाई जाने वाली किस्म, मिट्टी, जलवायु, पौधे व पंक्तियों के बीच की दूरी, खाद व उर्वरकों की मात्रा वगैरह पर निर्भर करती है. 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से तकरीबन 1.20 से 1.50 लाख पुष्पडंडियां और उतने ही कंदों की उपज हो जाती है.

कंदों की खुदाई व भंडारण : फूलों की कटाई के बाद कंदों की खुदाई करें, लेकिन खुदाई से पहले यह अच्छी तरह जांच लें कि कंद अच्छी तरह तैयार हो गए हों व उस समय पत्तियां भी सूख गई हों. कंदों की खुदाई ऐसे समय करें जब मौसम बिलकुल साफ हो. खुदाई के बाद कंदों को उन के आकार के अनुसार अलगअलग भागों में बांट कर के रखें. भंडारण करने से पहले कंदों को अच्छी तरह साफ कर के 2 ग्राम बाविस्टीन के 1 लीटर पानी में बने घोल में 30 मिनट तक उपचारित कर के अच्छी तरह से छाया में सुखाएं. सुखाने के बाद 0 से 12 डिगरी सेल्सियस तापमान पर 6 से 8 हफ्ते के लिए शीत भंडार में भंडारित करें.

फसल सुरक्षा : लिलियम में खासतौर से निम्नलिखित कीट और बीमारियां नुकसान पहुंचाती हैं :

रसचूसक कीट: ये कीट पत्तियों, तनों, कलियों और पौधों के नाजुक भागों से चिपक कर रस चूसते हैं, जिस से पौधों की बढ़वार रुक जाती है. इन में से मोयला, माइट, पर्णजीवी (थ्रिप्स) आदि खास हैं. इन के इलाज के लिए मोनोक्रोटोफास 36 एसएल 1.5 मिलीलीटर या मिथाइलडिमेटान 1 मिलीलीटर या मेटासिस्टाक्स 1 मिलीलीटर या डायमिथोएट 30 ईसी 2 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें.

कंद सड़न : कंदों पर फफूंद से काले धब्बे पड़ जाते हैं और धीरेधीरे पूरा कंद सड़ जाता है. हलके प्रभावित कंदों की यदि बोआई कर भी दी जाए तो जमाव के तुरंत बाद पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और प्रभावित पौधों की पुष्पदंडिका भी छोटी रह जाती हैं. इस की रोकथाम के लिए कंदों का भंडारण करने से पहले बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें.

पर्ण चित्तियां (लीफ स्पाट) : इस रोग के कारण पत्ती पर सब से पहले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो नमीयुक्त वातावरण में बहुत तेजी से फैलते हैं और बाद में गोल या अंडाकार हो जाते हैं. इस की रोकथाम के लिए बाविस्टीन (1 ग्राम प्रति लीटर पानी) और डायथेन एम 45 (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) का घोल बना कर छिड़काव करें.